本記事は、竹内 弘樹氏の著書『25歳からはじめる 月1万円で安心つみたて投資』(明日香出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

投資信託って何?

つみたて投資で購入するものを「投資信託(ファンド)」と紹介しました。

そもそも、投資信託って何でしょうか?

信託は「お願いすること」という意味です。

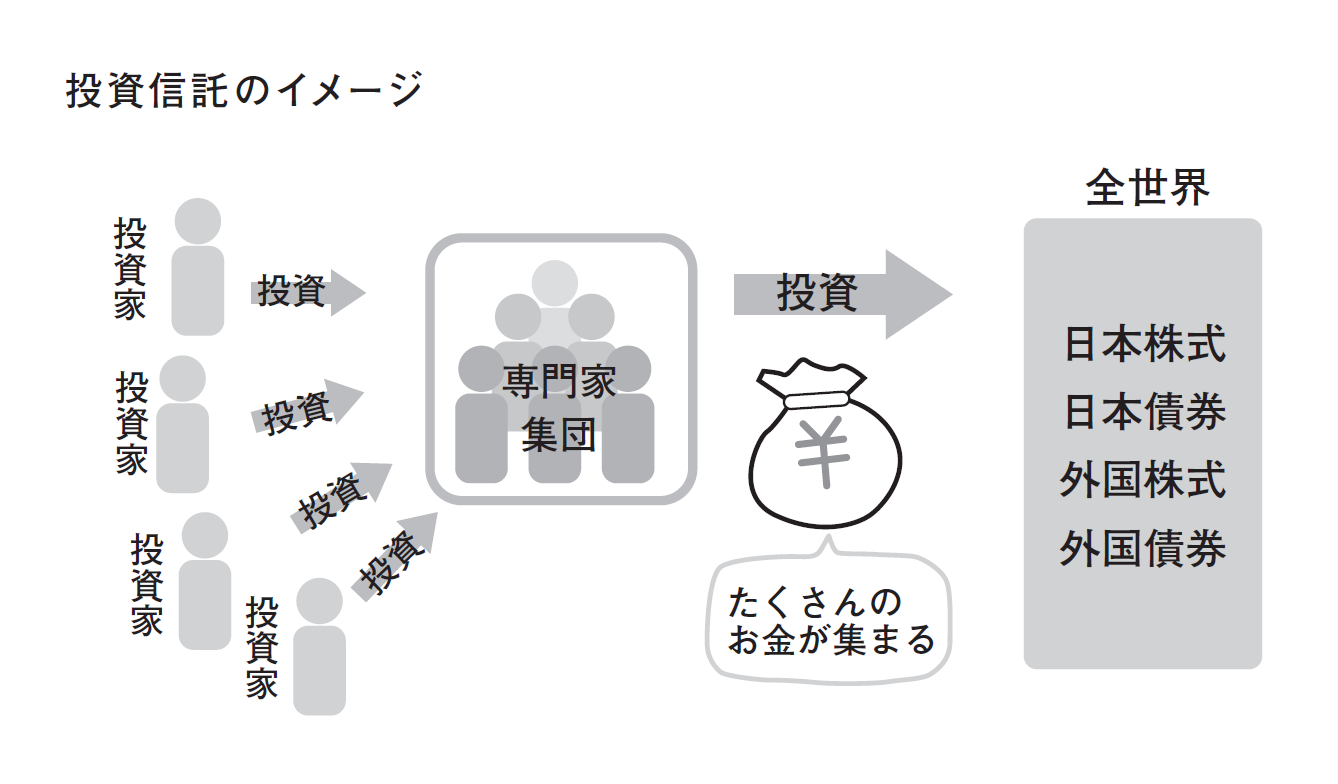

つまり、投資信託とは「自分で投資(運用)する代わりに、専門家にお願いすること」なのです。

投資をするときは、「どんな金融商品を買うのか、いつ買うのか、どれだけ買うのか」などを自分で判断しなくてはなりませんが、それらすべての判断を専門家におまかせできるのが投資信託です。まずはざっくりとこんなイメージを持ってください。

数ある金融商品の中から「投資信託」をつみたて投資のパートナーに選びました。その理由は、つみたて投資の仕組みと投資信託の相性がよく、投資信託をコツコツとつみたてることが将来の資産形成に向いているからです。

投資信託の特徴として、世界のさまざまな投資対象に少額から分散投資できることがあります。

たくさんの投資家から資金を集めるので、1つのファンドのサイズとしては100億、1,000億、さらに大きいと、兆単位の大きな資金になります。

その大きな資金を使ってさまざまな投資先で運用するので、たとえ1人あたりの出資が少額であっても、分散投資が効率よくできるのです。

そして、投資信託の「少額から分散投資ができる」という特徴がつみたて投資にはピッタリなのです。

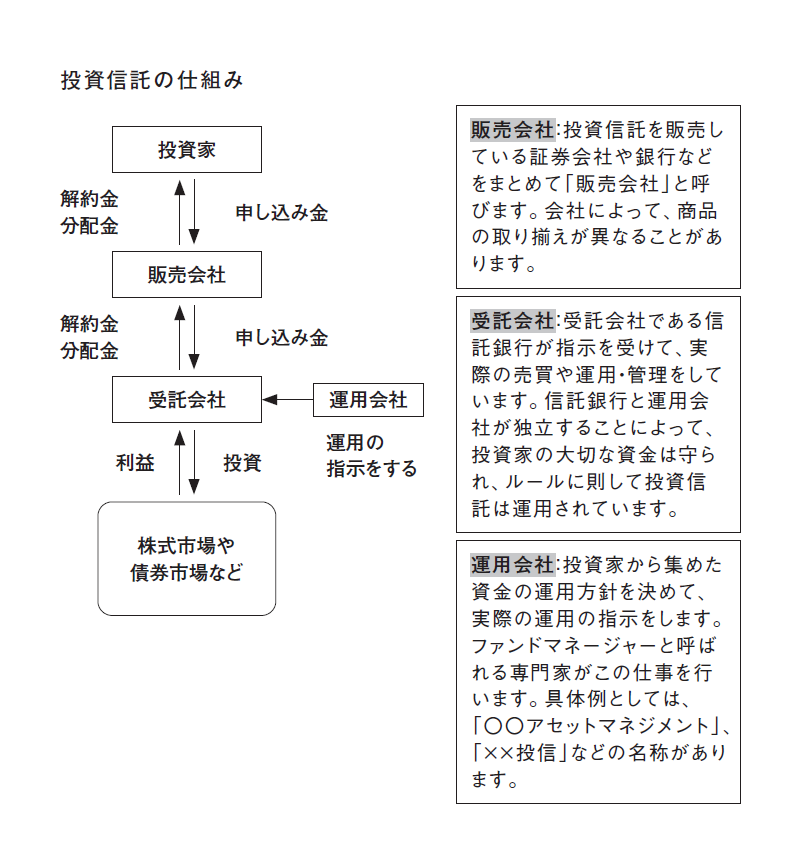

投資信託の仕組みは、いくつかの会社がそれぞれの役割を分担することで成り立っています。

先ほどの図の中で“専門家集団”と表現した会社は、主に「投資信託を作る会社(運用会社)」、「投資信託を販売する会社(販売会社)」、「資金を管理する会社(受託会社)」の3社です。図で確認してみましょう。

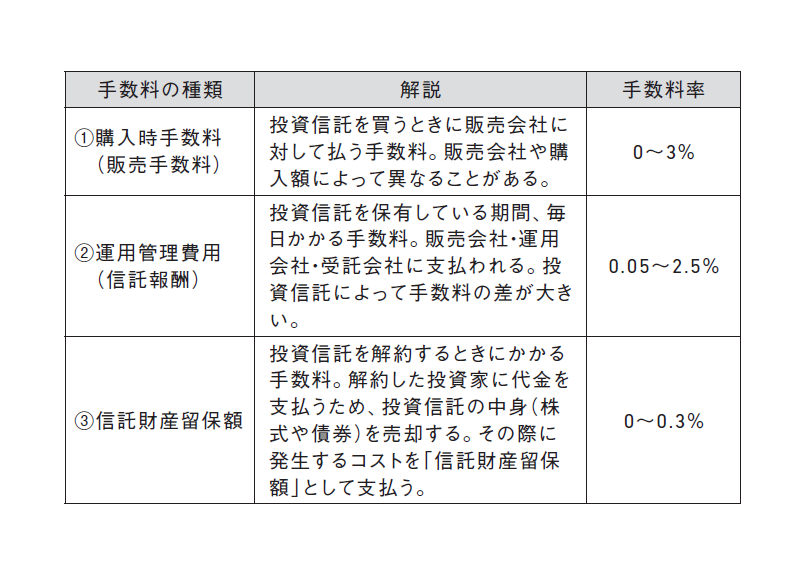

投資信託にかかる手数料を知る

投資信託にかかる手数料は、これからの運用成績を大きく左右することになるので意識してほしい内容です。

ここで頭に入れておきたいことは、リターンは将来のことなので運用してみないとわかりませんが、手数料は確実にリターンを下げてしまうのです。

ですから、できることなら低いに越したことはありません。運用管理費用はやむを得ない部分もありますが、購入時手数料は買う場所によっては減らせることもあります。

投資信託で利益が出るのはなぜ?

投資信託は、大きく分けて2つのパターンで利益を出すことができます。

「値上がり益」と「分配金による利益」です。

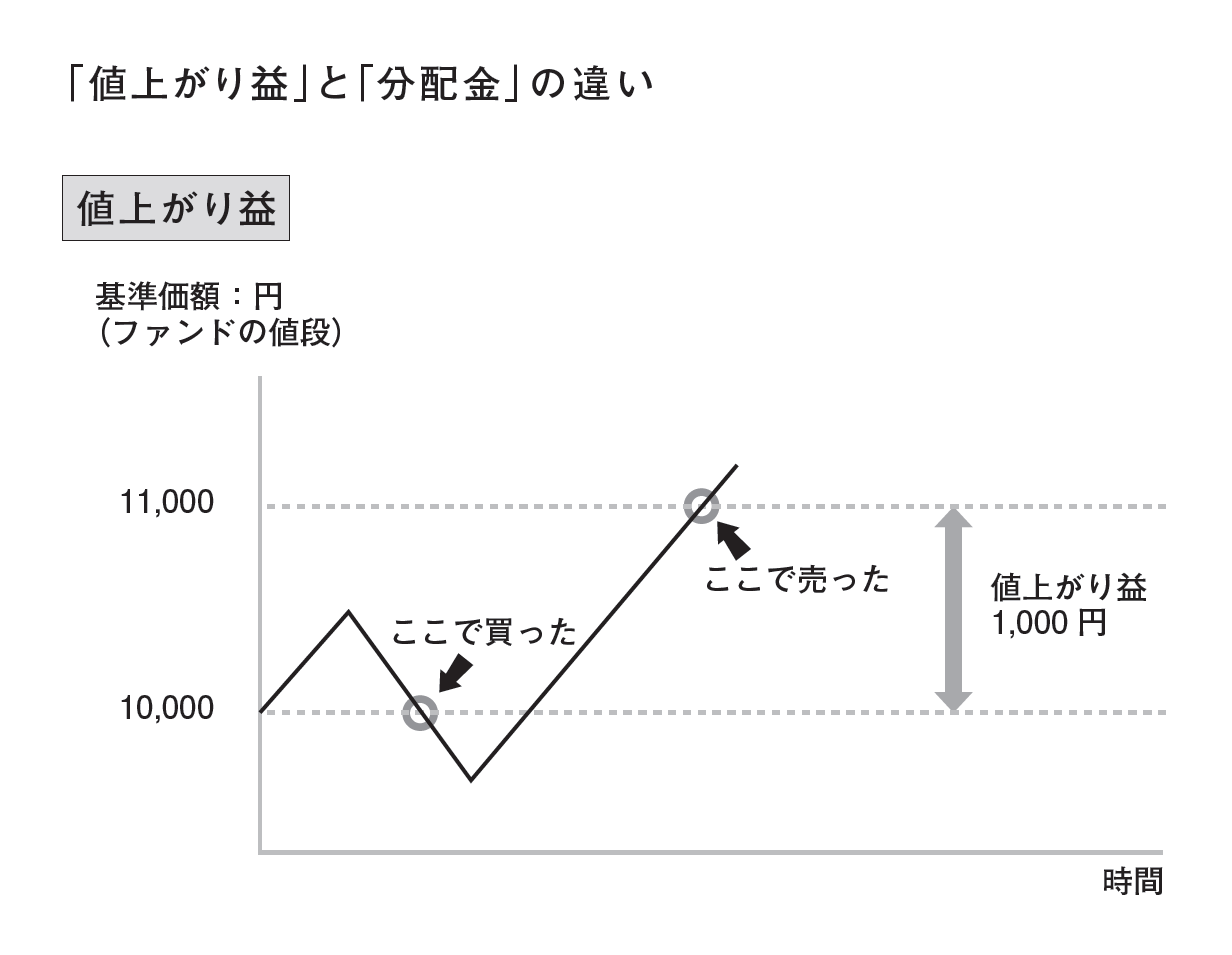

まず「値上がり益」は、投資信託を買ったときより高い価格で売ることで出る儲けです。

例えば、投資信託の値段(基準価額)が1万円のときに1万円分買って、1万1,000円のときに売ると、差額の1,000円が値上がり益となります(ここでは、税金や手数料のことは無視します)。

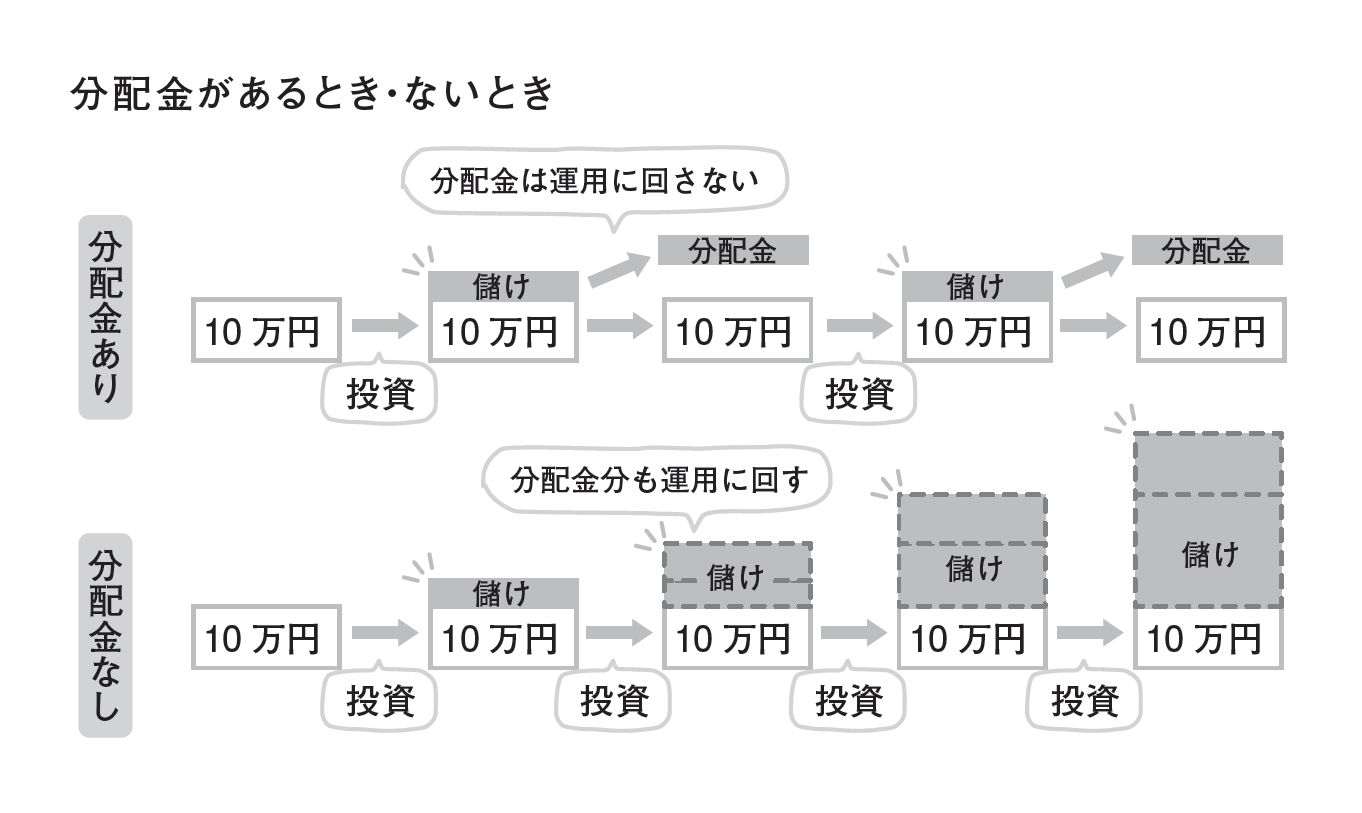

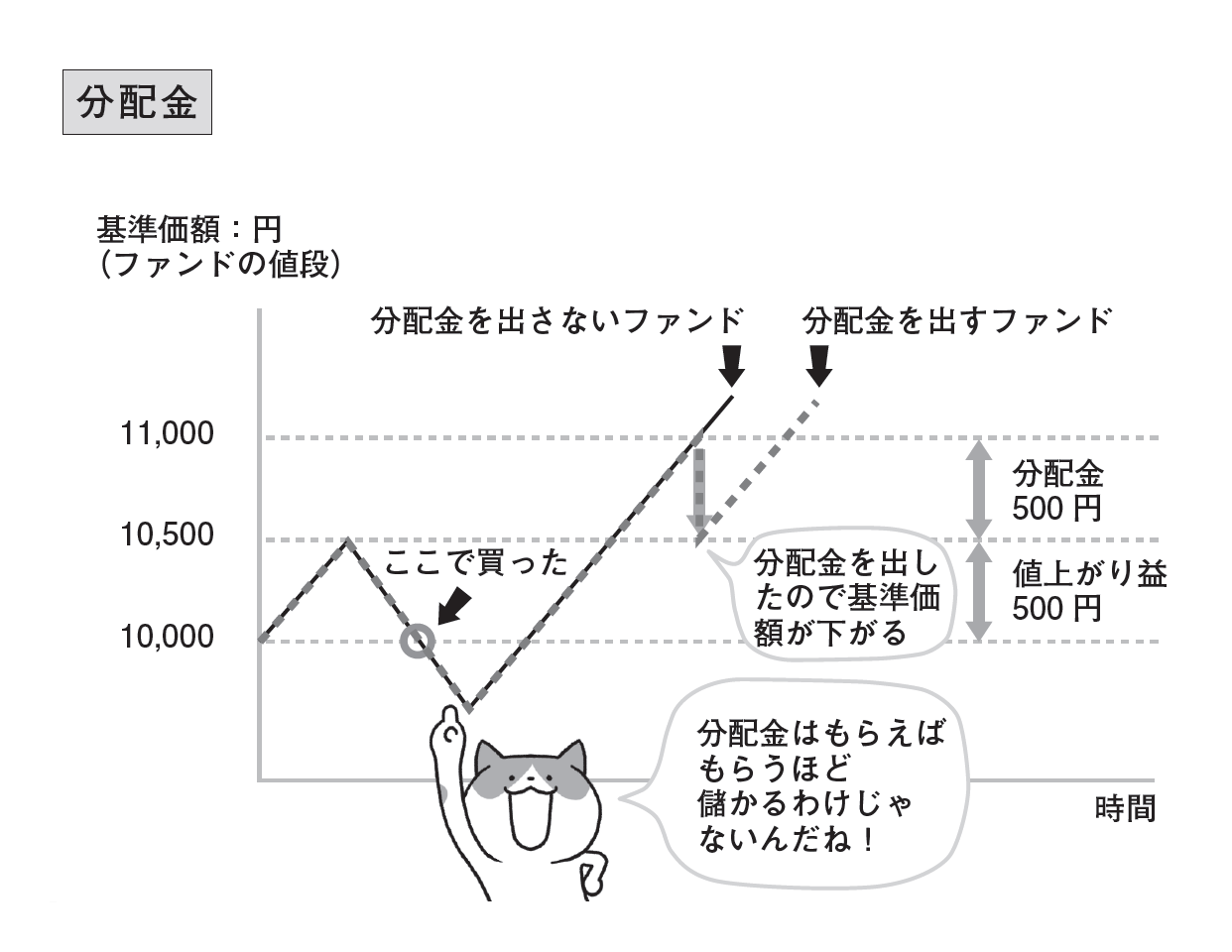

もう一方は、「分配金」による儲けです。

投資信託の運用が順調にいって利益が出たときに、その一部を分配金という形で定期的に受け取ることができます。

ただし、ファンドに利益が出ていないときでも、無理をして分配金を出すことがありますし(特別分配金と言います)、そもそも分配金は投資信託の儲けから出るものですから、分配金を投資家に支払った分だけ基準価額が下がってしまいます。

例えば、1,000円の値上がり益が出たファンドでも、500円を分配金として支払えばその分、基準価額は下がるので、値上がり益は500円(=1,000円-500円)となります。

よって、この時点だけ見ると、どちらも1,000円儲かることに変わりありません。

分配金を頻繁に出してしまうと、いわゆる複利効果が働かないので、分配金を出さないファンド、または分配金を再投資に回すファンドを選ぶとよいでしょう。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- お金は“時間”で増える! つみたて投資が教える、複利という魔法

- 専門家に“お願い”して資産を育てる、投資信託というつみたての相棒

- 下がる時期こそが育てる時期、長期投資が導くリターンの法則

- 未来を積み上げる力! NISAで後悔しない“6つの選択基準”

- 節税の裏に潜むワナ? iDeCoを始める前に知っておくべき現実

- インフレと増税の時代にどう備える? “守りながら増やす”老後資金戦略