女性の家族形成における不安~年齢とともに結婚や子から介護へとうつる、ライフスタイルで違いも

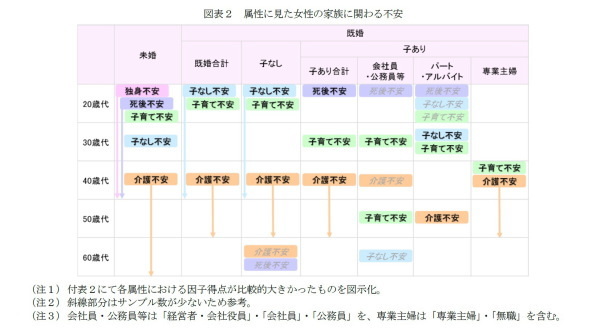

ここからは女性に注目する。家族に関わる不安の強さは、未既婚、既婚者は子の有無、既婚で子がいる場合は働き方によってどのような違いがあるのかを捉える。

付表2のデータから、女性の年代別・属性別の不安を図示化すると、女性の家族に関わる不安は、年齢とともに、結婚や子供関連から介護へとうつる様子が分かる(図表2)。また、未婚女性では既婚女性と比べて不安が多い傾向もある。

◆未婚女性の不安~20~40代で「独身不安」、30代で「子なし不安」、40代からは「介護不安」

未婚女性では、既婚女性と比べて「独身不安」や「子なし不安」があるほか、「死後不安」や「介護不安」が長期に渡るため、不安が多い傾向がある。

年代別に見ると、未婚女性では20~40歳代までは「独身不安」や「子なし不安」など家族形成に関わる不安と、おそらく独身であるがゆえに自分の「死後不安」があるが、これらは50歳代で全て消え、「介護不安」のみになる。20歳代の「子育て不安」は将来の子育てに対する漠然とした不安、30歳代の「子なし不安」は出産年齢のリミットが迫る不安なのだろうが、いずれも40歳代で消える。40歳代からは「介護不安」があらわれ、「死後不安」が50歳代で消える。徐々に健康問題を抱える者も増えるために、死後のことより目前に迫る自分の親や自分自身の介護を不安に思いはじめるのだろう。また、人生の折り返しに入り、万が一に対して備え出すために「死後不安」が消えるのかもしれない。

◆既婚で子のいない女性の不安~20~40代で長期に渡り「子なし不安」、60代で相続などの「死後不安」

既婚で子のいない女性では、20歳代で「子育て不安」、40歳代から「介護不安」があらわれる点は未婚女性と同様だが、「子なし不安」が20~40歳代と比較的長期に渡ることが特徴的だ。配偶者がいるためにギリギリまで悩むということなのだろう。

また、サンプル数が少ないため参考値ではあるが、既婚で子のいない女性では60歳代で「死後不安」があらわれる。「死後不安」を構成する6つの変数のうち、どの変数の影響が強いかを見るために、それぞれの不安度(「不安である」「やや不安である」の選択割合の合計値)を見ると、特に「相続が円滑に行われない」(43.5%)や「死後に自分の入るお墓を守る人がいなくなる」(34.8%)、「家が途絶えてしまう」(26.1%)が60歳代の女性全体(13.1%、13.8%、10.6%)と比べて、いずれも2割前後高い。子のいない女性では、後継者がいないことで、60歳代で「死後不安」があらわれるのだろう。

◆既婚で子のいる女性の不安~働く母親は30代で「子育て不安」、専業主婦は40代で「子育て不安」や40~50代で「介護不安」

既婚で子のいる女性については働き方別(会社員・公務員等、パート・アルバイト、専業主婦)に見ると、「子なし不安」や「子育て不安」、「介護不安」のあらわれ方が異なっている。

(1)「子なし不安」~非正規雇用者では二人目以降の出産をためらう?

図表2にて「子なし不安」は、30歳代のパート・アルバイトにのみ存在する。すでに子はいるため、パートなどの非正規雇用者では、正規雇用者と比べて育児休業や短時間勤務制度など子育て関連の制度が充実していないことが多いために、二人目以降の出産をためらっている可能性などが考えられる。

(2)「子育て不安」~乳幼児期は両立負担で働く母親、就学すると専業主婦で強い

「子育て不安」は、会社員・公務員等やパート・アルバイトなどの働く母親では30歳代(前者は50歳代も)、専業主婦では40歳代に存在する。

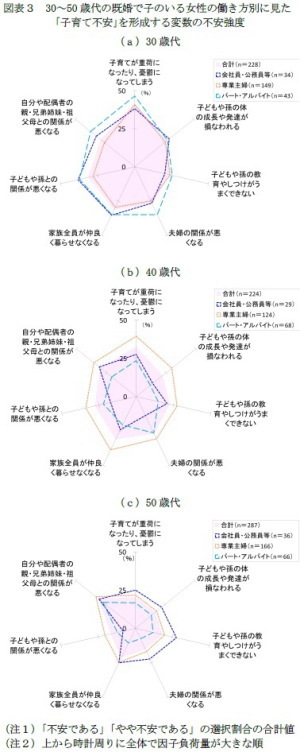

この理由を探るために、「子育て不安」を構成する7つの変数の不安度を見ると、既婚で子のいる女性全体では、年齢とともに子育て関連の不安は弱まる傾向がある(図表3)。

30歳代ではパート・アルバイトや会社員・公務員等の働く母親で子育て関連の不安が強い傾向がある。30歳代では乳幼児の子も多く、子の発熱や感染症等の罹患で、母親が仕事を休んだり、早退することも多い。食事や入浴など日常生活にも手間や時間がかかる。時間制約のある働く母親では、特に乳幼児期は仕事と育児の両立負担が大きいために、子育て関連の不安が強いのだろう。中でもパート・アルバイトでは、「子育てが重荷になったり、憂鬱になったりしてしまう」ことや家族関係悪化についての不安が強い。正社員ほど就労環境が整備されていないことで負担が大きな部分もあり、これが夫婦をはじめとした家族関係悪化の不安にもつながるのかもしれない。なお、会社員・公務員等でも、専業主婦と比べると夫婦など家族関係の不安が強い。職場の就労環境はパート等と比べると整備されていても、家庭内の家事・育児の分担は妻に偏りがちであることも影響しているのだろう。

一方で就学児が増える40歳代では、働く母親より専業主婦で子育て関連の不安が強い。働く母親では、子の発熱等が減り時間制約が緩和されるために、両立負担が軽減され不安も弱まるのだろう。ただし、子が就学すると、進学問題など子育てにおける課題は高度化する。子の進学問題などは、共働き世帯では夫婦で共有する家庭も多いが、専業主婦世帯では妻が一手に引き受ける家庭が多いために、40歳代では専業主婦で子育て関連の不安が強くなる可能性などが考えられる。

50歳代では、会社員・公務員等で「子どもや孫との関係が悪くなる」をはじめとした子供関連の不安が強まる。会社員・公務員等では、専業主婦等と比べて出産年齢が高いことで子の大学進学等の課題が後ろ倒しになっている、あるいは、出産年齢が専業主婦等と同程度の場合は子の結婚・出産を迎える中で、働いているために孫の世話などに協力しにくい可能性などがある。なお、50歳代では、働く女性では「夫婦の関係が悪くなる」という不安が弱い一方、専業主婦では強いことも特徴的だ。

(3)「介護不安」~専業主婦では自分の介護も家族の介護も不安が強い

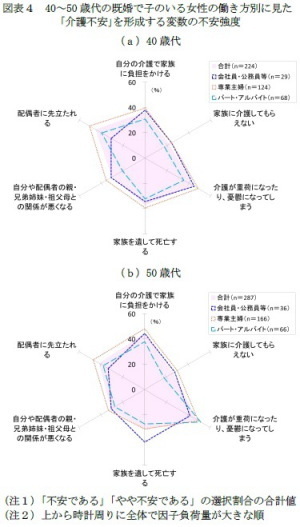

「介護不安」は、会社員・公務員等は参考値だが40歳代、パート・アルバイトでは50歳代、専業主婦では40~50歳代にあらわれる。

「介護不安」を構成する6つの変数の不安度を見ると、専業主婦では全体的に介護関連の不安が強い(図表4)。自分の介護という面では、専業主婦は、これまで家事・育児を一手に引き受けているために自分が動けなくなることへの不安が強いこと、家族の介護という面では、主な担い手となりがちであるために負担感から不安が強いことが考えられる。

なお、50歳代ではパート・アルバイトでは「介護が重荷になったり、憂鬱になってしまう」が専業主婦を若干上回るが、これは仕事と介護の両立負担による影響なのだろう。

一方で図表2を見ると、既婚で子のいる女性では60歳代では、働き方によらず、「介護不安」は消える。「介護不安」を構成する変数の中では、特に「自分や配偶者の親・兄弟姉妹・祖父母との関係が悪くなる」や「介護が重荷になったり、憂鬱になってしまう」の不安度が低下する(図表略)。親の死別などで自分が介護をする負担が減ること、また、自分の介護についても配偶者や成人した子の存在などで不安が弱まるのだろう。