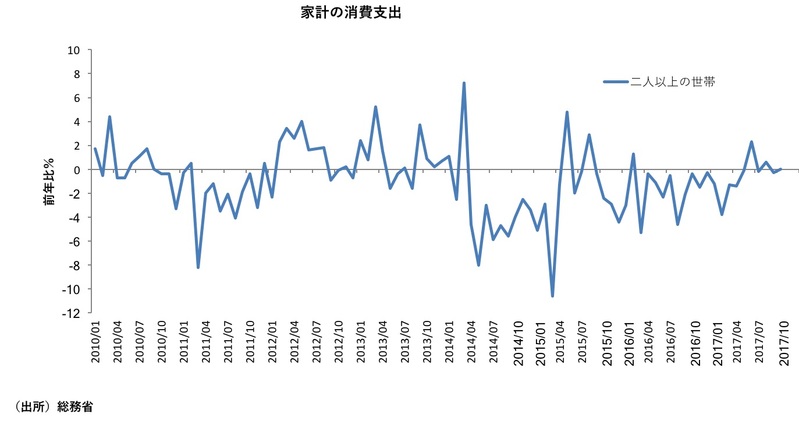

雇用・所得環境の改善や消費者心理の持ち直し等を背景に、個人消費は回復しつある。最も代表的な個人消費の月次指標である総務省「家計調査」で最近の動きを見ると、消費支出の前年比はマイナス圏から脱出しつつあり、決して弱いものとはなっていない。

持ち直しの可能性

家計調査は、家計が購入した財・サービスに対する全ての支出を網羅していることに加え、調査世帯の収入や品目別の消費支出など詳細なデータを提供している。そのため、利用価値が非常に高く、消費動向を見る上でも重要な判断材料とされる。しかし、家計調査は調査世帯数が8000世帯に限られており、個人消費の実態を必ずしも正確に反映しない場合がある。特に、自動車など購入頻度の少ない高額消費がサンプル世帯に集中した場合、全体の消費が上振れ、逆の場合には下振れする傾向があり、消費動向を把握する上で大きな問題点とされている。

こうした点を補うため、内閣府は「消費総合指数」を公表している。これは、個人消費に関する経済統計の問題点を踏まえた上で、需要面、供給面からみた消費の動きを総合的に示す指数を試算することにより、消費動向を安定的にとらえることを目的としている。一般的な認知度は低いが、専門家は個人消費の総合的な統計として家計調査よりも消費の実態をあらわしていると見ており、消費総合指数を重視している。

そこで、消費総合指数の動きを見ると、2013年から拡大が続き、特に消費税率の引き上げを控えていた2013年度末にかけては駆け込み需要で大きく盛り上がった。しかし、2014年4月にその反動で減少に転じて以降は明確な低迷傾向にあった。一方、家計調査の消費支出を実質金額指数でみると、消費総合指数の水準を大きく下回っていることに加え、月々の振れが大きいことが分かる。消費総合指数がGDPの個人消費の推計に倣って試算されており、供給側の消費統計も使われることからすれば、個人消費の実態は家計調査よりも強い可能性がある。

このように、個人消費の実勢を判断するには、家計調査だけでなく、供給側の消費統計も織り込んで安定的な動きをする消費総合指数を合わせて見ることが重要だ。