はじめに~多死社会を迎えた日本

日本の2017年の出生数は94万人、死亡数は134万人、人口の自然減少数は遂に40万人を突破し、日本は本格的な「少産多死」の人口減少社会を迎えている。平均寿命が延びる一方、健康寿命との差は広がり、高齢者の要介護期間は長くなっている。高齢者がどのような「死」を迎えるのかは、高齢期をどう生きるのかと表裏一体になり、長寿時代の「生き方」と「逝き方」を考えることが必要な時代だ。

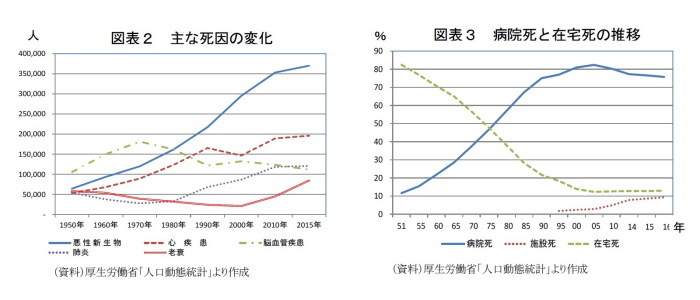

特に終末期医療のあり方は、「QOD」(Quality of Death)を規定し、人生最期の「QOL」(Quality of Life)に大きな影響を与える。最期をどこで迎えるのか、どこまで延命治療を行うかなど、一人ひとりの死生観はさまざまである。2015年の日本人の死因は、第1位が悪性新生物(がん)、第2位が心疾患、第3位が肺炎だ。近年では高齢化による老衰死が増え、最期を住み慣れた自宅で迎える人や看取る人も少なくない。

長寿化の結果として、自然死ともいえる老衰で亡くなる高齢者が増加する背景には、本人や家族が延命治療を望まないこともある。老衰が増えることで病院死が減り、在宅死や福祉施設での施設死が増える傾向もみられる。高齢社会に必要な医療の役割変化は、急性期医療に対して慢性期医療の需要が大きくなっていることだ。今では高齢者の慢性疾患にきめ細かく対処するための「かかりつけ医」や在宅診療を担う地域医療機関の重要性が一層増している。

高齢者が在宅における老衰死を迎えるには、訪問医療と訪問看護の充実および医療と介護の切れ目ない連携が必要だ。終末期医療という人生の最終段階における医療には、緩和ケアなども含めた本来の生活の質(QOL)を維持・回復する「支える医療」が求められる。加齢により通院も難しくなる中で、高齢者が自宅で最期を迎えるためには在宅医療の充実が欠かせないのだ。

厚生労働省の2018年度の診療報酬と介護報酬の同時改定案では、在宅医療と介護の充実を図るため、「かかりつけ医」の診療報酬や高齢者の自立支援のリハビリサービス等の介護報酬が引き上げられる。在宅医療は全体としてみると、ふくらみ続ける社会保障費の抑制につながる可能性も高い。本稿では、病院と「かかりつけ医」の適切な役割分担のもと、多死社会の死の質(QOD)を高める在宅医療の充実など、幸せな最期を迎えるための「看取り図」について考えてみたい。

「少産多死」の人口減少社会

減る出生数、増える死亡数

日本人の2016年の平均寿命は、男性80.98歳、女性87.14歳、65歳以上の高齢者人口が全人口に占める割合である高齢化率は27.3%である。日本はまぎれもなく世界トップレベルの長寿国であり、高齢先進国だ。厚生労働省の『平成29年(2017)人口動態統計の年間推計』(平成29年12月22日公表)によると、2017年の出生数は94万1,000人、死亡数は134万4,000人だ。人口の自然減は40万人を超え、日本は本格的な「少産多死」の少子高齢・人口減少社会を迎えているのだ。

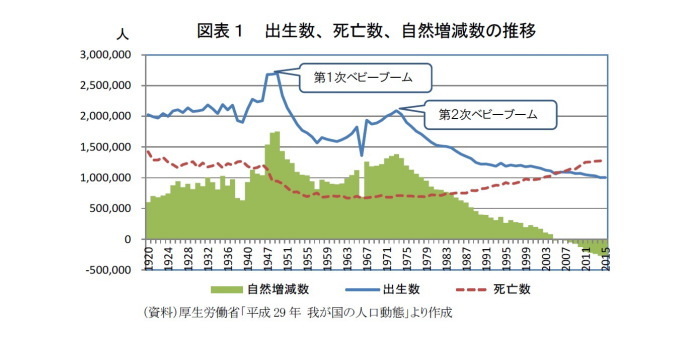

日本の過去100年間の出生数と死亡数の推移をみてみよう。出生数は1920年代から30年代にかけて概ね200万人程度で推移し、戦後1947年から49年には第1次ベビーブームが起こり270万人ほどに増えた。その後は減少傾向をたどり、1971年から74年に第2次ベビーブームが到来、再び200万人台を回復する。その後は少子化傾向が続き、2016年に初めて100万人を割り込んでいる。

一方、死亡数は1920年代から30年代にかけて120万人程度で推移し、戦後は急速に減少、50年代から80年代にかけて80万人を下回った。その後は高齢化の影響で死亡数は徐々に増え、2003年以降は100万人超えが続いている。出生数から死亡数を差し引いた自然増減数は、第1次ベビーブームでは170万人以上の、第2次ベビーブームでは130万人の自然増がみられた。しかし、その後は少子化と高齢化が相まって急速に自然増が縮小、2005年以降はマイナスに転じ、自然減は年々拡大している。

増加する老衰死

2015年の日本人の死因は、第1位が悪性新生物(がん)、第2位が心疾患、第3位が肺炎、第4位が脳血管疾患、第5位が老衰だ。75歳以上の後期高齢者に限れば、老衰は男性死因の第4位、女性死因の第3位だ。老衰死亡率は、戦後の医療や検査技術の進歩により減少傾向にあったが、2000年以降は上昇に転じている。長寿化の結果、高齢者の自然死とも言える老衰による死亡数が増加しているのだ。

厚生労働省死亡診断書記入マニュアルには、『死因としての「老衰」は、高齢者で他に記載すべき死亡の原因がない、いわゆる自然死の場合のみ用いる』とあるが、医学的定義は明確ではない。近年では本人や家族が延命治療を望まないケースや、長寿化により加齢にかかわる疾患を伴う高齢者も多く、医学的に「老衰死」を定義することは難しくなっている。

多い病院死

厚生労働省「人口動態統計」をみると、2016年に死亡した131万人のうち医療機関である病院と診療所で死亡した人(以下「病院死」)が75.8%、福祉施設である老人保健施設と老人ホームで死亡した人(以下「施設死」)が9.2%、自宅で死亡した人(以下「在宅死」)が13.0%となっている。

一方、1951年の「病院死」は11.7%、老人ホームを含む「在宅死」は82.5%だった。その後、「病院死」が増加し、76年に「在宅死」を上回り、99年に8割を超えた。医療機関における死亡が5割程度である欧米諸国に比べると日本の「病院死」の割合はきわめて高い。一方、老衰死が増えることで自宅や福祉施設で亡くなる人も増え、近年では「在宅死」と「施設死」の合計が2割を超えている。

「病院死」の割合が高い背景には、戦後の医療の発展および国民皆保険制度により、だれもが過大な負担なく終末期医療を享受できたことがある。また、核家族化の進展でひとり暮らし高齢者が増え、在宅での看取りが難しくなったこともあろう。高齢化が進展した今日、自宅で最期を迎えたいと願う高齢者が増えているが、訪問診療や訪問介護が十分活用されていないために、「在宅死」が難しい状況にあるのかもしれない。

かつて「在宅死」が一般的だった時代、多くの人が親や祖父母などの近しい人の最期を自宅で看取り、その経験から「死の迎え方」を学ぶことができた。今では「死」を病院に委ね、家族や自らの死について考える機会が乏しい時代になってしまった。長生きすれば体のどこかに不具合が生じるのは当然で、それに医学的に病名を付与し、治療と投薬を行うことは可能だ。「老化」は病気ではないといわれるが、長寿による「老衰」は徐々に身体機能を低下させながら「死」に向かう自然のプロセスなのだ。

医療・介護の現状

増大する高齢者医療

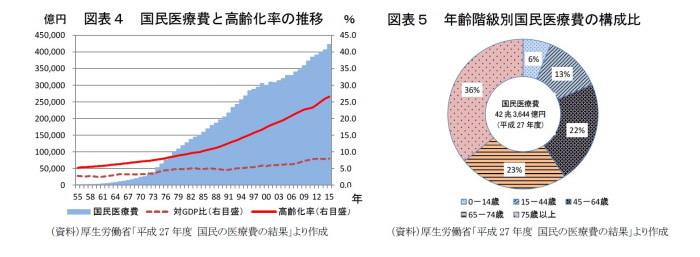

厚生労働省「平成27年度 国民医療費の結果」によると、平成27年度の国民医療費は42兆3,644億円と社会保障給付費の36.9%を占め、対国内生産(GDP)比は7.96%、国民一人当たり33万3,300円となっている。国民医療費全体の36.8%が入院医療費、34.2%が入院外医療費、18.8%が薬局調剤医療費で、訪問看護医療費は0.4%に過ぎない。対前年度比では総額で3.8%の増加で、薬局調剤医療費が9.6%、訪問看護医療費が18.2%と高い伸びを示している。

年齢階級別医療費は、65歳以上の高齢者が59.3%を占め、そのうち6割は75歳上の後期高齢者の医療費だ。一人当たり医療費は、65歳以上が74.2万円、65歳未満の18.5万円の4倍にのぼっている。75歳以上の一人当たり医療費は92.9万円と65歳以上平均の1.25倍になっており、高齢者の長寿化が高額医療費の増大につながっている。また、都道府県別一人当たり国民医療費は、高知県が44万円あまりで最も高く、埼玉県が29万円と最も低くなっており、次いで千葉県、神奈川県と東京都近隣で小さくなっている。

拡大する老々介護

平成29年11月分『介護保険事業状況報告(暫定)』をみると、平成29年11月末の65歳以上要介護(要支援)認定者数は629万人だ。65歳以上75歳未満の前期高齢者が75万人、75歳以上の後期高齢者が554万人で、後期高齢者が全体の約9割を占めている。全高齢人口3,470万人の要介護等認定者率は18.5%だが、前期高齢者の4.3%に対して後期高齢者は7倍以上の32.1%にのぼる。要介護者等が大幅に増加する大介護時代の到来は、高齢者の長寿・高齢化によるところが大きいのだ。

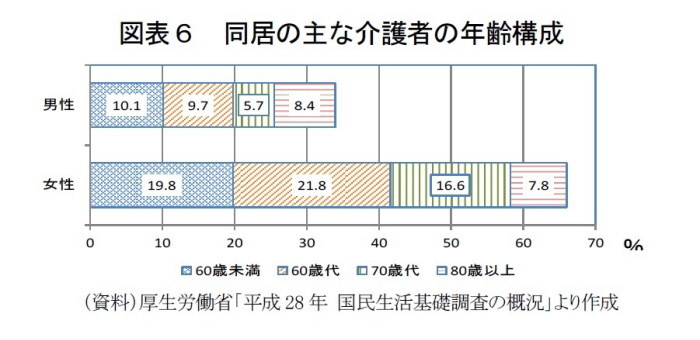

厚生労働省『平成28年 国民生活基礎調査の概況』(平成29年6月27日)の「主な介護者」をみると、「同居する家族」が58.7%を占める。同居家族の続柄は「配偶者」が25.2%、「子」が21.8、「子の配偶者」が9.7%だ。「主な介護者」の3分の2は女性で、男女ともに7割は60歳以上だ。「同居の主な介護者」と要介護者の年齢別の組み合わせは、「70~79歳」の要介護者では同年代の者による介護が半数近くにのぼるなど、老々介護が広がっている。

「同居の主な介護者」の要介護度別の介護時間をみると、「要介護3」以上では「ほとんど終日」が最多となっている。「同居の主な介護者」の約7割は日常生活の悩みやストレスを抱えており、その要因は「家族の病気や介護」が7割以上と最も高く、次いで「自分の病気や介護」が3割程度だ。大介護時代とは要介護者が増えると同時に、老々介護にあたる高齢介護者の増大が見込まれる時代でもあり、その支援がきわめて重要になる。

要介護者等のいる世帯の構造をみると、「単独世帯」が28.9%、「夫婦のみ世帯」が21.9%、あわせて半数を超えている。一人暮らしの高齢者が増える中、「主な介護者」として「介護事業者」の割合が増加しているものの1割程度にとどまる。今後の大介護時代を支える上で家族が果たす役割が大きいことに変わりはなく、中心となる担い手が自らも介護を要する可能性が高い高齢者なのだ。

高齢介護者の支援には、適切な福祉用具の利用やレスパイト(休息)ケアの充実などが欠かせない。介護保険サービスを巧く組み合わせ、介護者に過重な負担をかけないこと、孤立させないことなどが求められる。また、介護にはケアする技術も必要だ。要介護者の身体だけでなく介護者の身体に負担や危険がおよばないためのスキルである。超高齢社会の大介護時代を乗り越えるためには、老々介護を支える高齢介護者が安全に安心して介護できる社会システムをつくることが不可欠だ。

保健医療のパラダイムシフト

「キュア」から「ケア」へ

戦後、日本人の平均寿命が大きく延びた背景には、医療の進歩と保健衛生状態の改善がある。それにより乳幼児の死亡率が大幅に低下し、成人の病気・ケガによる死亡率も低減した。また、日本は医療の国民皆保険制度を導入し、多くの人が良質の医療サービスを享受してきた結果、世界有数の長寿国になった。2000年には高齢化の進展に伴い、40歳以上を被保険者とする公的介護保険制度も導入された。高齢化による介護ニーズは一部の高齢者の問題ではなく、日本社会の普遍的な課題になったからだ。

高齢社会において求められる医療の役割も変化し、急性期医療の需要に対して慢性期医療の比重が高まっている。高齢社会では、高度医療を担う大学病院等の特定機能病院などの大病院だけではなく、高齢者の慢性疾患にきめ細かく対処する「かかりつけ医」や在宅診療などを行う地域医療機関の役割が非常に重要だ。最近では、高度医療機関が地域医療機関と適切な役割分担をし、円滑に本来の機能を果たすために、大病院の受診には「かかりつけ医」の紹介状が必要になっている。

平成27年6月、厚生労働省は『保健医療2035提言書』を出し、2035年までに必要な保健医療のパラダイムシフトのひとつとして、『キュア中心からケア中心へ』を挙げている。そこには『疾病の治癒と生命維持を主目的とする「キュア中心」の時代から、慢性疾患や一定の支障を抱えても生活の質を維持・向上させ、身体的のみならず精神的・社会的な意味も含めた健康を保つことを目指す「ケア中心」の時代への転換』を図ることが掲げられている。

求められる在宅医療の充実

高齢社会をだれもが幸せに過ごし、望むような最期を迎えるためには、在宅医療の充実が重要だ。ただ、在宅医療は最期を看取るためだけのものではない。例えば手術後に退院して自宅で療養を続けるためには在宅医療が不可欠だ。高齢者の場合は、若い人の急性期医療とは異なり、手術後の体力の衰えから他の部位の機能低下が著しく進行することもある。急性期医療の対応だけに留まらず、術後の「看護と介護」の体制を一人ひとりの状況に合わせて構築する必要があるのだ。

加齢に伴い通院が困難になる高齢者も多い。在宅医療は高齢者自身はもちろん家族など介護者の負担を大きく軽減できる。高齢者は複数の疾患を抱えていることも多く、在宅医療と通院を組み合わせることも有効だ。しかし、在宅医療の拠点となる24時間体制で訪問診療を行う「在宅療養支援診療所」は全国に約1万4千か所あるものの、存在はあまり知られていない。チーム医療である在宅医療は、医療と看護、介護の連携が重要だが、中心となる訪問看護師は看護師全体の3%程度に過ぎない。

在宅医療は長寿時代のQODの向上とともに医療費の削減にもつながる。高齢者医療費の削減は、ふくらみ続ける社会保障費の抑制のために避けて通れない課題だが、それが高齢者のQODの低下を招いたり、人生の「逝き方」の選択肢を狭めたりしてはならない。終末期医療には高齢者自身や家族の幸せな最期を支援するという視点が欠かせない。人生の最終段階には、病気やケガを「治す医療」だけでなく、緩和ケアなども含めたQOLの回復を図る「支える医療」が何よりも重要だ。

おわりに~幸せな最期を迎えるための「看取り図」

平均寿命が延びる一方、健康寿命との差は広がり、長寿化時代の高齢者の要介護期間は長くなり、高齢者にとって「死」に至る介護のプロセスはより切実な問題になった。高齢社会では老々介護も増え、身近な家族の死に遭遇する機会もある。高齢者が現実感の強い死に直面することで、長寿時代の人生の幸せな「逝き方」を考えることにつながる。

特に終末期医療のあり方は、どのように死を迎えるのかというQOD(死の質)を規定し、人生最期のQOL(生活の質)に大きな影響を与える。最期を迎える場所を医療機関、介護施設、在宅のいずれにするのか、延命治療をどこまで行うのかなど、一人ひとりの選択肢は異なる。認知症患者が増加し、どのように自らの死を迎えたいかという意思をどのように伝えるのかも大きな課題だ。

医療の目的は、人間を総体としてより良い状態に回復させることであり、個別の検査結果に基づき対症療法を重ねることではない。医療が発展した現在、終末期医療は人工呼吸器の装着など延命治療である場合も多い。人生の看取りに大切なことは、本人や家族が望む最期をサポートすることであり、すべての医療行為を受け容れることが、本人や家族にとって常に最善の選択とは限らない。

厚生労働省の『人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書』(平成26年3月)によると、「認知症が進行し、身の回りの手助けが必要で、かなり衰弱が進んできた場合」の希望する治療方針は、7割以上の人が「経鼻栄養」、「胃ろう」、「人工呼吸器」、「心肺蘇生装置」を望まないと回答している。

また、同報告書には、『医療技術の進歩に合わせて人生の最終段階における医療の選択肢も多様化し、自然な死を迎えることを希望する人も多い。医療行為のみに注目するのではなく、最期まで尊厳を尊重した人間の生き方に着目し、幅広く医療及びケアの提供について検討していくことに重点を置く』と書かれている。多死社会のQODは、「死」を一時点で捉えるのではなく、どのように自らの「死」に至るのか、そのプロセスが重要であることを意味している。

私たちは単に長く生きたいのではない。幸せに生きて、幸せに逝きたいのだ。そのためには自らのリビングウィル(生前の意思)を明確に示すことが必要だ。寿命が延びて、長い老年期を生きるようになった現在、穏やかで心安らかな人間らしい「最期」とはどのようなことかを考えることが必要だろう。自分らしい「逝き方」であるQODは、自分らしい「生き方」であるQOLと重なる。今、一人ひとりに長寿時代の幸せな最期を迎えるための「看取り図」が求められている。

土堤内昭雄(どてうちあきお)

ニッセイ基礎研究所 社会研究部 主任研究員

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・多死社会の“QOD”-幸せな「逝き方」を考える

・「老衰」という「逝き方」-長寿時代の幸せな「最期」とは

・認知症高齢者の“看取り”-介護施設での「最期」を考える

・長寿時代の“看取り図”-幸せな「最期」迎えるために

・明るい2020年を迎えるために