リリースのポイント

出産退職者数は20 万人

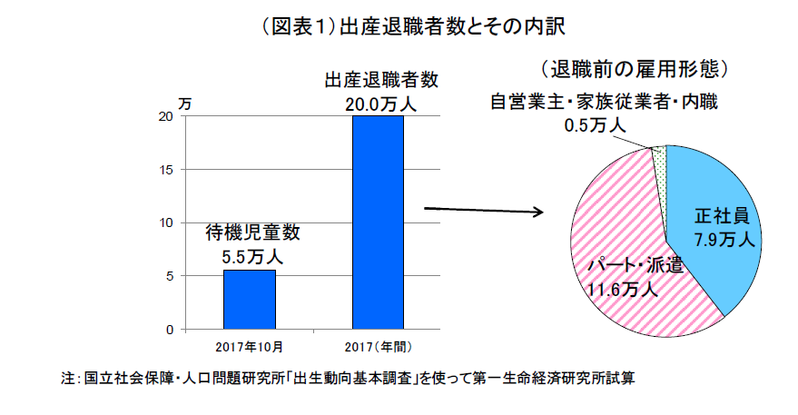

●2017年の出生数は94.6万人(厚生労働省)。出産に伴って退職する人は、2017年に20万人だったと推定される。これは、出産した母親の21%に相当する。

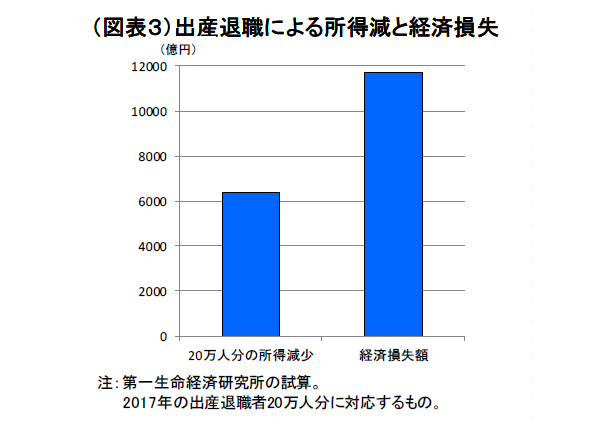

出産退職者20 万人分の所得減は6,350 億円、経済損失は1兆1,741 億円へ

●退職者20万人のうち、退職前の雇用形態は正社員が7.9万人、パートなど非正規労働者が11.6万人、自営業などが0.5万人と推定。

●それぞれの年収を使って、マクロでの所得減少を計算すると、年間6,350億円となる。さらに、これを企業活動の付加価値の減少分(経済損失)で計算すると、1兆1,741億円。

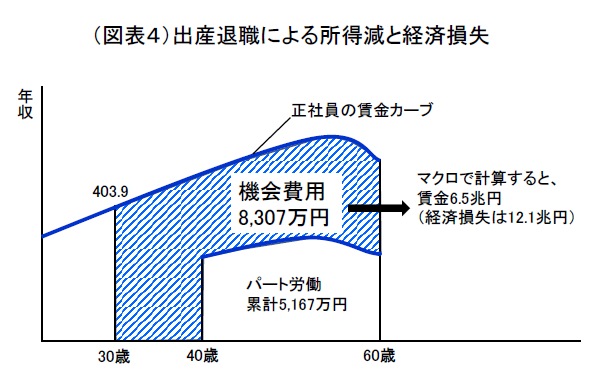

正社員が60 歳まで退職せずに就業していたときと比べて機会費用は12.1 兆円になる

●正社員が一旦退職すると、その後、子どもが大きくなって働こうとしても、正社員での復帰が難しい。正社員の女性が30歳で出産退職して40歳から非正規で再び働き始めた場合、そのまま正社員として就業を続けたときの年収に対して通算年収で8,307万円の差が生じる。これを機会費用と考えて、マクロで経済損失を計算すると12.1兆円となる。

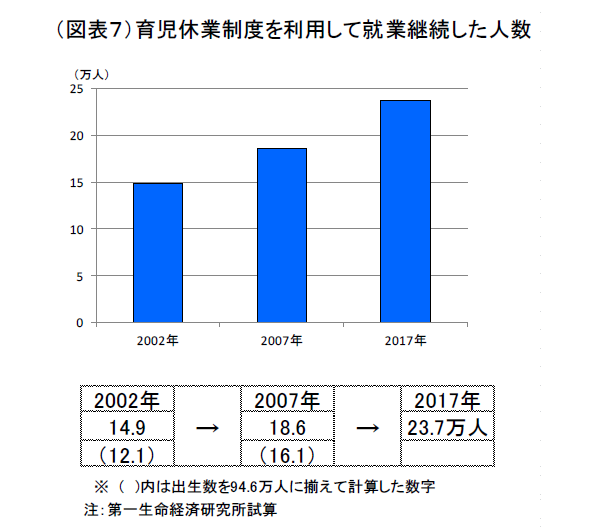

育休制度を活用して就業継続した人は、94.6 万人のうち23.7 万人

●育休制度を活用している人は年々増えている。育休を活用して就業継続した人数を推定すると、2002年14.9万人、2007年18.6万人、2017年23.7万人と増えている。

育児休業制度の効果は大きく、その拡充によって経済損失をもっと少なくできる

●育児休業制度や短時間勤務制度は、ここ数年間で拡充されてきている。2017年3月交付の育児・介護休業法の改正で、保育所等に預けられないなどの理由により最長2歳まで育児休業を延長できるようになった。

●育児休業制度の利用は、原則子どもが1歳までである。子どもが小さい間は自分で子育てしたいなど、女性によって子育ての価値観に違いがある中、育児休業制度以外でも多様な工夫をする余地がある一方で、育児休業制度の趣旨に立ち返り、その役割について見直すことも必要な時期にきていると思われる。

問題意識

待機児童数は、2017 年10 月時点で5.5 万人とされる(厚生労働省調べ)。この人数は、年度初でとると2.6 万人だったのが、年度途中の申し込みを含めると大きく変動する。また、潜在的な待機児童数はもっと多いという見方もある。そこで、本稿では範囲をもっと広げて、1年間で妊娠・出産退職する人数からスタートすることにした。おそらく、この人数の中に保育等のサポート環境が思ったように整備されていないために就業継続を断念する人が相当数いると考えられる。従って、待機児童問題を広く捉えるとすれば、就業継続を希望する女性にとっての障害(ボトルネック)をなるべく取り払おうという活動になる。本稿が分析の対象としている1年間の出産退職者数※は、待機児童問題に悩んでいる女性の母数(フロー・ベース)という理解もできる。

※ここには、一旦、出産退職した後、数年を経て復職する女性の労働参加の人数は含んでいない。

出産退職者数の計算

2017 年は出生数が94.6 万人となった。その出産後、産休・育休をとって就業を継続する者も多いが、子どもを産んで退職・離職してしまう女性は多い。国立社会保障・人口問題研究所「出生動向調査」(2015 年)を使って、出産退職をしてしまう人数を計算すると、約20 万人の女性が1年間に退職していることがわかった。

この約20 万人の女性が、就業継続をしないことに伴う損失は、賃金ベースで6,360 億円の所得減少となり、名目GDPベースでは1 兆1,741 億円の経済損失と計算できる。

計算の方法は、まず94.6 万人の出生数の内訳を、第一子、第二子、第三子以上の3つに分ける。そして、第一子を出産後の退職率33.9%、第二子の場合の9.1%、第三子の場合の11.0%を乗じて、 出産退職者数20.0 万人が求められる。

次に、出産する前の雇用形態を調べて、94.6 万人の妻の雇用形態が正社員か、パート・派遣労働者か、自営業主・家族従業者・内職かを特定する。「出生動向調査」では、結婚して子どもをもつ予定の妻のうち、就業している割合は77.7%、そのうち正社員が40.5%、パートなどが34.2%、自営業などが3.0%となっていた。そして、正社員の妻が子どもを産んだ後の就業継続率を、正社員の人数にかけていく。この計算を第一子、第二子、第三子(それ以上も合算)でそれぞれに乗じて、20.0万人の退職者の雇用形態別内訳を計算する。その結果は、正社員7.9 万人、パートなど11.6 万人、自営など0.5 万人となる(図表1)。

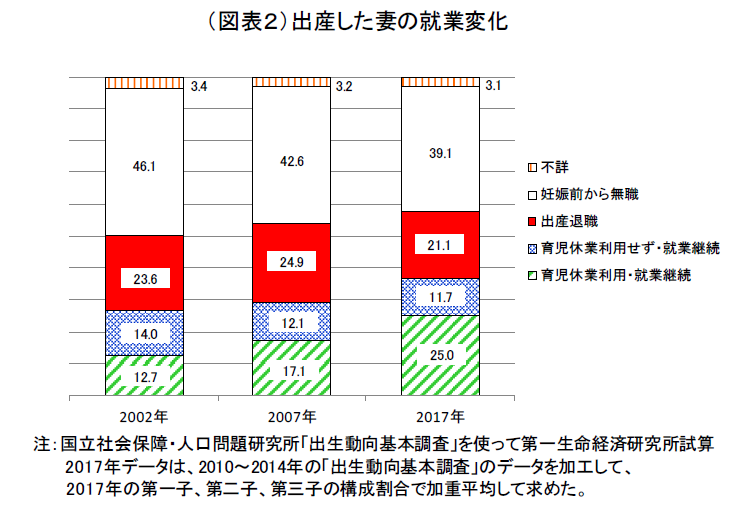

なお、2017 年に出産した94.6 万人の出産後の状況についても試算して全体像を捉えてみた(図表2)。そのうち、20 万人(21.1%)は出産退職していたが、就業継続をした人は全体の36.7%であった。その36.7%の内訳は、育児休業制度を利用して就業継続した人の割合が25.0%と多く、育児休業制度を利用せずに就業継続した人は11.7%であった。

経済損失の計算

退職者が、どのくらい年収を得ていたかは正確なデータはない。そこで、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2016 年データ)を使って、正社員と正社員以外の年収を使うことにした。正社員のうち、年齢30-34 歳の女性は、年収403.9 万円であった。正社員以外の30-34 歳の女性は、年収263.4万円であった。すると、正社員7.9 万人が出産退職すると、3,178 億円(≒403.9 万円×7.9 万人)の所得が失われる。正社員以外の12.1 万人が出産退職すると、3,182 億円(≒263.4 万円×12.1 万人)が失われる。両者を合計すると、6,360 億円の所得減になる。

出産退職によって就業していた女性が退職すると、その女性の所得が減るだけでなく、女性が働いていた企業の活動もまたダメージを受ける。女性が働き続けたときに比べて、企業が失った企業収益(減価償却費などを含む)などを併せると、経済活動全体が停滞してしまう「経済損失額」は1兆1,741 億円となる。わかりやすく言えば、名目GDPベースでの成長力は1兆1,741 億円分だけ低下してしまっているということだ(図表3)。

現在、待機児童問題が政策の懸案事項になっている。もしも、保育施設に希望者が希望通りに入ることができたならば、20 万人のうち何万人かは減っていただろうと考えられる。すなわち、0~2 歳を中心とした育児環境が女性の就業を最大限にサポートできていれば、出産後に職場復帰を諦める女性はより少なくなっていただろうと考えられるのである。ただし、待機児童の解消だけでは、出産退職の全体の人数の一部しか減らせないという限界はある。

より大きな潜在的コスト

出産退職をする女性が20 万人も居ることで、日本経済全体が低下させる潜在能力はもっと大きなものがある。それは、正社員が一旦出産退職して、その後、子どもが大きくなって働こうとするときに正社員として復帰することが難しく、やむを得ずパートなどで働かざるを得ない人が多くいることが潜在的コストになると考えられるからだ。もしも、育休をとって、希望通りに保育施設を活用できていたならば、その女性は正社員として60 歳近くまでより高い年収を稼いでいたかもしれない。

そこで仮設例をつくって、正社員の出産退職者が大勢いることの潜在的コストがどのくらいになるかを試算してみる。もしも、女性が30 歳で出産退職したときに、仮にその人が60 歳まで正社員として働き続けた場合に比べてどのくらいの生涯年収ベースでの機会費用が発生するかを計算した(図表4)。「賃金構造基本統計調査」(2016 年データ)では、30~59 歳までの通算年収は、13,474万円(年収の平均449 万円)である。

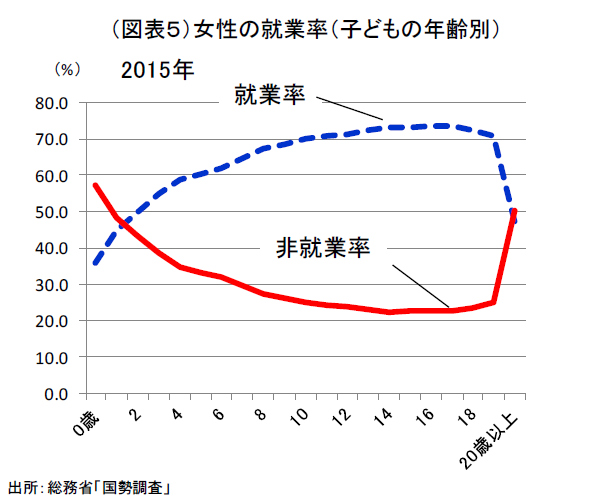

その金額がゼロになるというのは極端なので、40 歳から再び働き始めると考える。子どもが0歳から20 歳以上になるまでの就業率は一旦36%まで低下して11 歳から70%を超えてくる(図表5)。これは子育てが一段落した女性が労働参加してくるからだ。ただ、このときは非正規で就業することが多い。女性が、40 歳から非正規で働き始めて59 歳まで就労を続ける。その場合の通算年収は5,167 万円(年収の平均258 万円)である。

正社員の30~59 歳の通算年収から、非正規の40~59 歳の通算年収5,167 万円を差し引くと、8,307 万円となる。7.9 万人の出産退職した正社員の機会費用の合計は65,359 億円(≒8,307 万円×7.9 万人)となる。

6.5 兆円の機会費用は、今後約30 年間の損失の現在価値とも言える。これを企業活動全体の停滞として捉えると、名目GDPベースで12.1 兆円の損失となる。毎年、正社員が7.9万人ずつ出産退職し、将来30 年間の潜在成長力が12.1 兆円分ずつ失われるとするならば、これは非常に大きな数字となる。

保育政策による効果

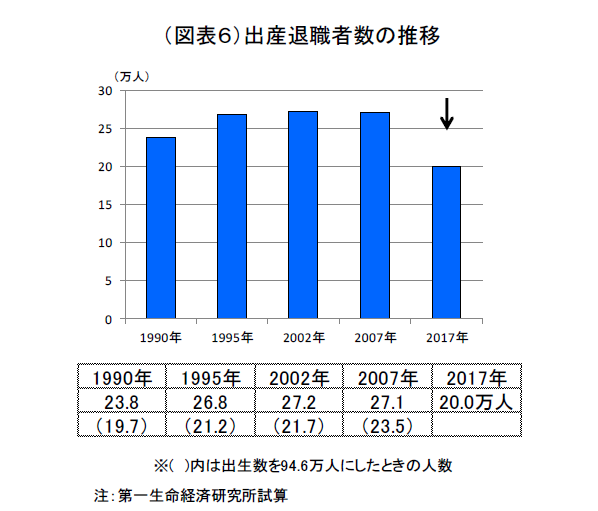

政府は、こうした出産退職に伴う経済損失に手をこまねいていた訳ではない。待機児童対策は、1994 年のエンゼルプラン以来、様々に行われてきた。特に、2012 年の社会保障と税一体改革では、主要経費の中に子育てが加えられることとなった。そこで、実績として過去と比べて出産退職者がどの位減少したのかを試算してみた(図表6)。

この数字は、出産数が多かった頃は2007 年27.1万人(10 年前)と、現在(20.0 万人)よりも多いが、これは母数の違いによるものだ。そこで、母数の出生数を94.6 万人に揃えて、過去の出産退職率で再計算すると、2007 年は23.5 万人となる。2002年は21.7 万人(15 年前)となっている。母数を揃えたベースでは、2007 年比では▲3.5 万人分(▲1,150 億円)、2002 年比では▲1.7 万人分(▲779億円)の所得損失が少なくなった。保育政策はそれなりに効果を及ぼしたと考えることができる。

育休制度の効果

政府の対策の中では、より顕在化した効果として、育休制度の活用が挙げられる。「出生動向基本調査」をみると、就業継続の内訳で明らかに増加しているのが、育休を利用した就業継続の割合である。2000~04 年は第一子で育休を利用した就業継続が15.3%だったのが、2005~09 年には19.4%、2010~14 年には28.3%となっている。第二子でも、2000~04 年10.7%、2005~09 年16.0%、2010~14 年21.4%と加速度的に増えている。

これを量的に計算してみると、育休を活用して就業継続した母の人数は、図7のとおりである。このデータからみれば、10 年前比では育休を使って就業を続けることができた人数は約1.5 倍(47.1%増)であり、15 年前比では約2.0 倍(95.7%増)となっている。

なぜ女性は出産を機に仕事を辞めるのか

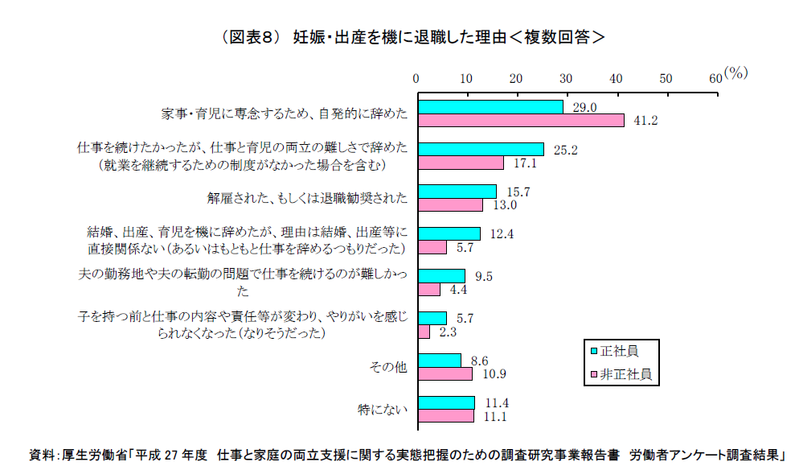

1985 年に男女雇用機会均等法が成立して以来、育児休業制度や保育の充実など、女性の就業のための環境整備が図られている。ただし、出産後の女性の就業継続率は伸びているとはいえ、2015年の調査結果をみても53.1%である(国立社会保障・人口問題研究所「第15 回出生動向基本調査(夫婦調査)」2016 年)。出産前に働いていた女性のうち第一子出産後、約半数が退職をする。

なぜ出産を機に辞めるのか。厚生労働省の委託により実施された「平成27 年度 仕事と家庭の両立支援に関する実態把握のための調査研究事業報告書 労働者アンケート調査結果」により、妊娠・出産を機に退職した理由をみると、「家事・育児に専念するため、自発的にやめた」が正社員29.0%、非正社員41.2%で最も多い。次いで「仕事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難しさでやめた(就業を継続するための制度がなかった場合を含む)」が正社員25.2%、非正社17.1%が続いている(図表8)。自発的に辞めた女性が最も多いものの、仕事と育児の両立が困難であることを理由に辞めた人も少なくない。

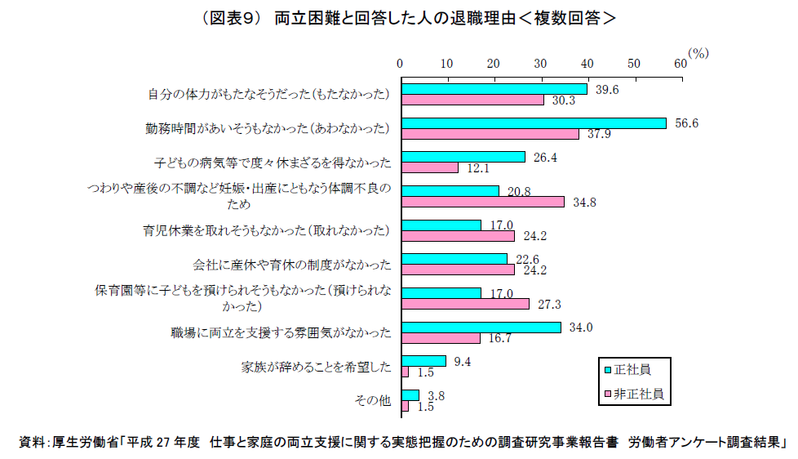

さらに仕事と育児の両立が困難であることを理由に挙げた人を対象に、その理由を聞いたところ、「勤務時間があいそうもなかった(あわなかった)」が正社員56.6%、非正社員37.9%でともに最も多い(図表9)。この他、正社員は「職場に両立を支援する雰囲気がなかった」(34.0%)や「子どもの病気等で度々休まざるを得なかった」(26.4%)、非正社員は「保育園等に子どもを預けられそうもなかった(預けられなかった)」(27.3%)が相対的に多いことが特徴である。仕事と育児との両立を実現させるためには、勤務時間の柔軟性、休暇取得のしやすさのみならず、職場において育児をしながら働くことへの理解が求められていることがうかがえる。

進みつつある就業継続を可能にする制度の整備

すでに多くの女性が出産後も就業継続できるよう、育児休業制度や短時間勤務制度、子どもの看護のための休暇制度が法制化されている。2017 年3 月公布の育児・介護休業法の改正により、2017年10 月から育児休業制度は、保育所が利用できないなど休業が特に必要な場合に、最長2歳まで育児休業の再延長が可能になった。待機児童が多く保育所の利用ができないために離職せざるを得ないという人を減らすためである。これにより保育所を利用するタイミングに余裕を持たせることが出来れば、就業継続もしやすくなる。

ただ、育児休業は原則、子どもが1歳までである。あくまでも保育所が利用できないなどの場合のみ特例として1歳を超えて休業を取得できるのであって、多くの女性は1年以内に復職をする。企業によっては、独自に育児休業期間を1年以上に設定しているところもあるが、現行の育児休業制度では、取得期間を1年を超えて自由に取得することはできないことになっている。

こうした中、子どもが小さい間は自分で子育てをしたいというニーズが少なからずあるようだ。特に3歳になるまでの3年間は大事だと考える女性も多い。育児休業の延長をしたいために、保育所の落選を狙って利用するつもりのない人が人気の高い保育所を申し込むケースが増えているという。育児休業制度は、雇用保険財源から給付金を出し、育児休業中の女性に、保育所等に預けられないなどの理由により最長2年間、休業前の賃金の67%(6か月経過後は50%)までサポートする。仮に、育児休業期間を延長すると給付金をどの位支払うか、その財源をどう対応するかという問題が浮上してくる。育児休業制度は原則1年以内とした上で、子どもが小さい間は自分で子育てをしたいという女性がいる場合は、企業が休職をしやすくするという工夫をしてもよいかもしれない。1年で復職した女性であっても、テレワークが利用できるようになったことで、仕事を続けながら子育てが可能になったという声も聞かれる。そのほか、短時間勤務制度や裁量労働制での運用を考えることができる。

また、子育てのために一旦退職した女性であっても、再雇用によって以前と条件をなるべく変えずに復帰してもらうという選択肢もあろう。難しいのは、子どもが小さい間はどう育てるのがよいかについて、女性によって様々な価値観の違いがある点である。育児休業制度以外でも多様な工夫をする余地がある一方で、育児休業制度の趣旨に立ち返り、その役割について見直すことが必要な時期にきていると思われる。

また、育児・介護休業法の改正により2017 年10 月から、「育児目的で利用できる休暇制度」を企業が設けることを努力義務とした。具体的には「配偶者の出産休暇」や「子どもの学校行事に参加するための休暇」、「育児にも利用できるファミリーフレンドリー休暇などの多目的休暇」など、各企業が創意工夫により設置することを促している。休暇の取得者が制度利用に関する説明責任を果たすとともに、このような育児目的の休暇制度が定着するよう、いずれは義務化されることが求められる。さらに企業主導型保育など、企業の協力により保育所の整備も進められている。

女性が出産後も就業継続しやすくなるために

今求められているのは、こうした制度をいかに利用しやすい職場にするかということである。共働きで子育てをしている場合には、夫である男性の育児や家事の協力が不可欠である。例えば、子どもの病気のために夫である男性が休暇を取得する、あるいは子どもの保育所のお迎えのために男性が早く会社から帰るといったことに対して、職場の理解が得られなければ実現は難しい。人事評価に影響するのではないかと心配して申し出ることが出来ずにいる男性も少なくない。女性にとっての利用のしやすさのみでなく、育児との両立を望む働き方をしたい男性にとっても、両立支援のための制度を利用しやすいような職場環境づくりが求められる。このような職場に変えるためには、組織のトップないし管理職層の意識改革が欠かせない。管理職が率先して家族のために休暇を取得したり、早く帰ったりするなど、男性社員が家事・育児参加をしやすい職場づくりを意識することが必要である。

このようにして、出産後も仕事と両立できる働き方が可能であるという見通しを持つことができれば、多くの女性が希望通り就業継続をすることができるような社会の実現が期待できると思われる。(提供:第一生命経済研究所)