要旨

●有効求人倍率や失業率といったマクロの統計から読み取れるように、労働需給が非常に引き締まった状態が続いており、幅広い産業で人手不足感が強まるなど、雇用情勢は改善基調で推移している。

●雇用情勢が改善基調で推移してきた中で、労働生産性とも関係のある雇用の流動性は高まったのかについて、延べ労働移動比率や転職者数の推移を確認したが、雇用の流動化が大きく進んでいる様子は見られなかった。あわせて、雇用の流動性の「質」として雇用形態間の移動や産業間の労働移動についても確認したところ、大きな改善とまでは言えないが、ここ数年でポジティブな変化が起きていた。

●雇用の流動性の「質」にはポジティブな変化が起きているものの、流動性自体がここ数年で大きく高まっている様子は確認できなかった。しかし、転職者の賃金変動状況をみると、転職後に収入が多くなったと答える人が増えているなど、労働需給が逼迫する中で、雇用流動化の萌芽は育ちつつある。この先、労働者が自身の能力を最大限に活かせるとともに経済が活発化するような雇用の流動化が進んでいくことが期待される。

雇用情勢改善でも高まらない雇用の流動性

日本経済が回復基調で推移する中で、雇用情勢についても改善基調での推移が続いている。失業率は5月に2.2%と1992年以来、25年ぶりの低水準を記録し、有効求人倍率についても1.60倍と非常に高い水準となっている。マクロの統計から読み取れるように雇用情勢が改善しているのは疑いのないことだが、そのような中で労働市場はどう変わっているのだろうか。

本稿では、労働市場の変化として、雇用の流動性に注目した。低生産性企業・産業から高生産性企業・産業への労働者のスムーズな移動が行われることで一国全体の労働生産性が向上するといったように、雇用の流動性は労働生産性と関係があり、生産性の伸び悩みが経済課題の一つである日本にとって、雇用の流動化が進んでいるかどうかは重要なテーマといえるからである。雇用の流動性という話になると、解雇規制の緩和の是非などにスポットが当てられがちだが、本稿では、労働者が一つの企業に固定して雇われるのではなく、他の企業や産業への転職などといった労働移動が活発化しているのかどうかといった変化に着目する。あわせて、雇用の流動性の「質」として、雇用形態間の移動や産業間での労働移動についても確認する。

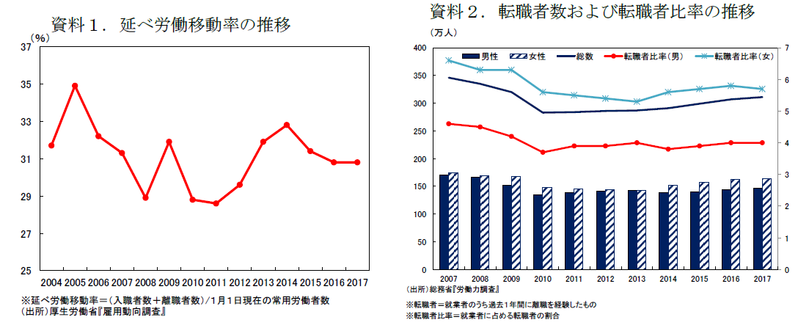

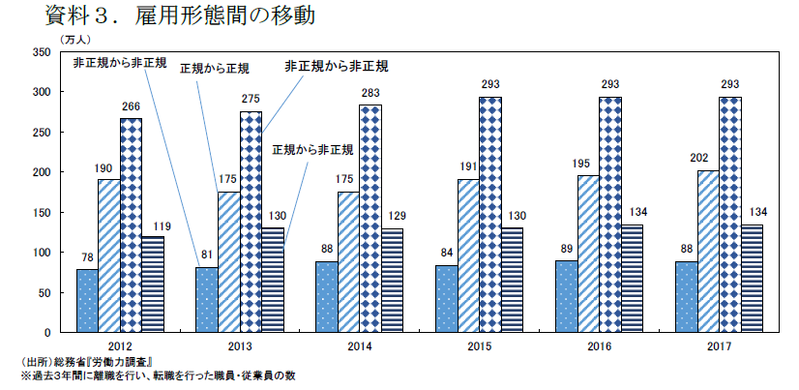

まず、労働移動そのものが活発化しているかについて確認するために、労働移動者(入職者+離職者)が常用労働者に占める比率を示した延べ労働移動率の推移を確認する(資料1)。延べ労働移動率は2004年から低下基調で推移していたが、2010年に底打ちし上昇基調に転じた。しかし、14年以降は再び低下基調となっており、延べ労働移動率からは、ここ数年で労働移動が活発化している様子は見えない。では、転職市場についてはどうだろうか。景気が改善していく中で、転職市場が賑わってきたということを耳にするようになったが転職者数は増えているのだろうか。転職者数の増減および転職者比率を確認すると(資料2)、転職者数、転職者比率ともにここ数年緩やかながら上昇している。性別の転職者数では、微増程度で推移している男性の転職者数に比べて、女性は2014 年頃から増勢に転じており、女性の転職者数増加が全体を押し上げているようだ。しかし、確かに転職者は増えてはいるものの、男性の転職者数増加が限定的であることや雇用情勢が力強く改善している中でも転職者総数はリーマンショック前の水準に達していないことを考えると、転職市場が大きく盛り上がっているとまでは言い難い。

雇用の流動性の「質」にはポジティブな変化が

では、雇用の流動性の「質」については、雇用情勢が改善していく中で変化はあったのだろうか。以下では、雇用の流動性の「質」として雇用形態間の移動と産業間の労働移動の状況を確認する。

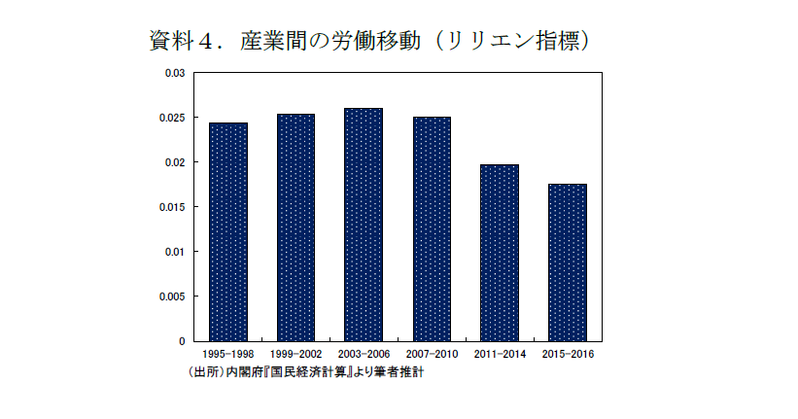

まず、雇用形態間の移動についてを確認する(資料3)。人手不足が深刻化している中で正規需要が高まっていることを考えると、非正規から正規への移動において変化がありそうだが、ここ数年で大きく改善している様子は見られない。2014 年に非正規から正規への転換が大きく進んだものの、それ以降一段の転換は進んでいない。ライフスタイルに合わせた働き方として、時間的な自由度が高い非正規を選んで働く労働者が一定割合いることなどを背景に、正規雇用化への動きは足踏みしているとみられる。雇用形態間の移動で一番割合が大きいのは非正規から非正規への移動で、全体の4割程度を占めており、この傾向はここ数年で変わっていない。ただ、正規から正規への移動については他の雇用形態間の移動よりも増加している様子がみられる。雇用情勢の改善を受けて、正規社員がより良い労働条件を求めて転職を行っていると考えられ、これはポジティブな変化として捉えられよう。

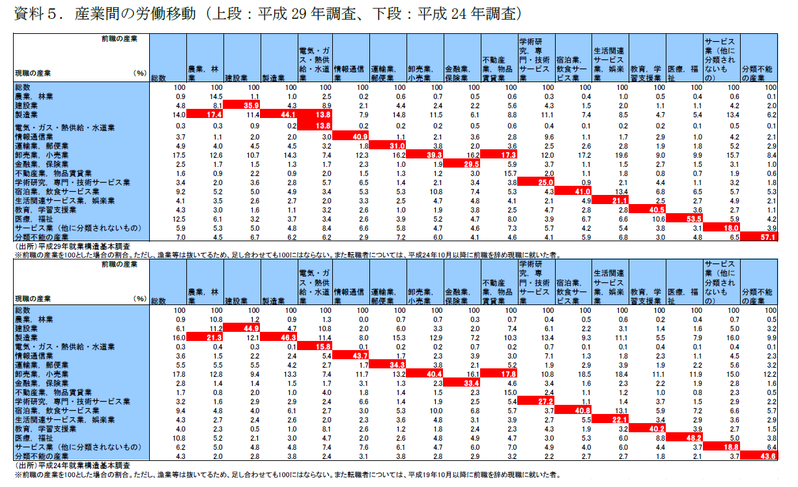

次に産業間での労働移動が盛んが盛んに行われているかどうかをリリエン指標を用いて確認する。リリエン指標は各産業の雇用変動と全体の雇用変動乖離を集計したものであり、その値が大きいほど、産業間の労働移動が活発であることを示す。リリエン指標をみると、2000 年代前半までは拡大していたものの、それ以降は低下しており、2015-2016 年平均値は過去と比べ低い水準となっている(資料4)。2000 年代前半やリーマンショック直後については、過剰雇用により雇用調整圧力が高まっていた製造業で雇用者数が減少していた一方で、雇用吸収力の高い医療・福祉が雇用の受け皿となっていた。しかし、こ数年では大きな雇用調整圧力や産業構造の変化もないことから、リリエン指標が示すように産業間の労働移動が低調になっている可能性がある。実際に近年の産業間での移動状況を平成29 年就業構造基本調査をもとに確認すると(資料5上段)、前職の産業が農業、林業や不動産業、物品賃貸業であった者は、現職では前職と異なる産業への転職を活発に行っているようだが、その他の産業では前職と同産業へ主に転職している。総じて見ると、転職後も前職と同産業に就いている割合が高く、産業間ではなく産業内での移動が活発である様子が窺える。前職で身に着けたノウハウやスキルを十分に活かせるのは前職と同じ産業になってしまうことが、他の産業への転職を難しくしていると考えられる。

では、リリエン指標が示すように産業間の労働移動は全く活発化していないのかと言えば、そういう訳でもない。平成24 年調査と比べると(資料5下段)、平成29 年調査のほうが同産業へ転職する割合が多くの産業で減っており、産業別に見た雇用のばらつきが大きくなっている。産業間より産業内での転職が活発である状況は以前と変わらないものの、過去と比べれば産業間の労働移動は活発化してきているようだ。

雇用流動化の萌芽も

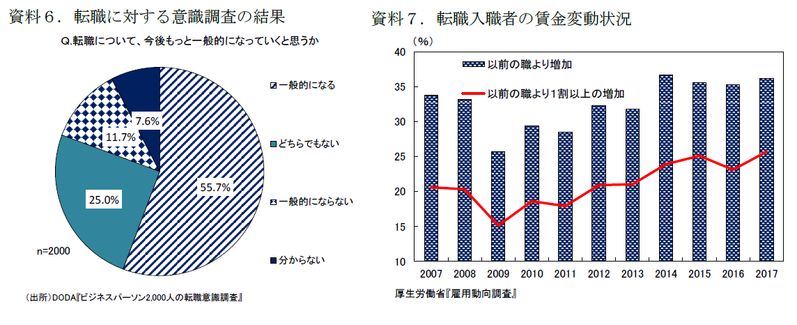

このように、雇用形態間の移動や産業間の労働移動という視点からみた雇用の流動性の「質」についてはポジティブな変化がみられた。一方で、ここ数年では、雇用の流動性自体が大きく活発化している様子は確認できなかった。日本では終身雇用・年功序列といった雇用慣習があることや転職をすると収入が下がるといった思い込みが、円滑な労働移動の障害になっているとみられる。しかし、民間機関による転職に対する意識調査によると、転職が今後一般的になっていくと答える人が全体の過半数以上を占めており、「1つの会社に勤め上げることが美徳」といったような価値観は過去のものになっているようだ(資料6)。また、転職入職者の賃金変動状況をみると、以前の職より1割以上収入が増えたと答える転職者が増えているなど、労働需給が逼迫する中で、労働者が転職等の労働移動に前向きになれるような変化が小さいながら起きている(資料7)。このような変化を受けて、労働者が今いる企業、産業より良い待遇を求めて、能力開発や自己研鑽を図りながら、賃金の高い企業、産業への移動を積極的に行うことで、雇用の流動性および日本の労働生産性は高まっていくだろう。また、産業間での労働移動がより活発化していく中で、生産性の低い産業から生産性の高い産業への労働移動が円滑に行われていけば、生産性の低い産業では賃金をあげることで人材の流出を防ごうとすることで、結果として、平均賃金が上昇するといった好循環が生まれることも期待される。今はまだ雇用の流動性が高まってきているとは言い難いが、上述したような雇用流動化の萌芽がこの先成長することで、日本の労働市場が良い方向に変化していくであろう。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 エコノミスト 伊藤 佑隼