デフレ脱却すると、かえって生産性上昇率が鈍化するのはパラドックスに思える。日本の年度の成長率は、ここ数年は労働投入量こそ増えて、嵩上げされているが、1人当たり生産性でみると、2016・2017 年度とプラス幅が僅かになっている。これは、完全雇用になって、僅かな潜在成長率ペースでしか生産性を高められなくなったからだろう。今後、生産性上昇率を上げていくには、需要刺激では限界がある。

1人当たり生産性は微々たる伸び

アベノミクスは、2012 年以来、デフレ脱却を目指してきた。日銀や政府関係者は、デフレでない状態にすでに移行していると喧伝するが、現在はデフレでなくなったからこそ、日本経済は生産性が高まりにくいという現実に苦しむことになっている。

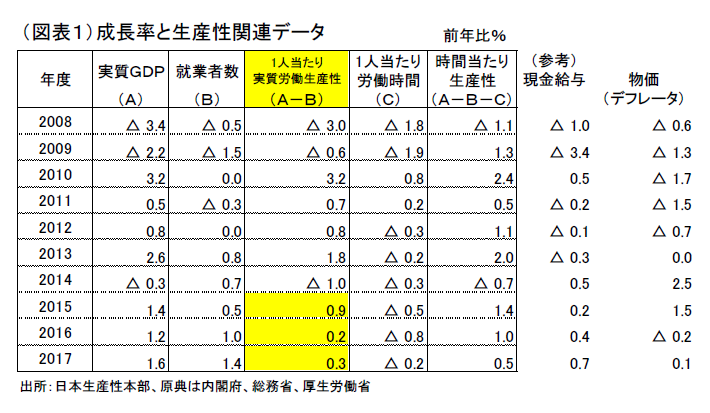

筆者は、2017 年度の労働生産性が前年比0.3%とごく小幅だったという報道をみて驚いた。このデータは、日本生産性本部「日本の労働生産性の動向2018」で公表された1人当たり実質労働生産性の上昇率によるものだ。その推移は、2014 年度△1.0%と減少した後、2015 年度0.9%、2016 年度0.2%、2017 年度0.3%と僅かなプラスになってきている(図表1)。そこでは未発表の2018 年度のデータは、再びマイナスに転じる可能性がある。

※2018 年度は、実質GDPが1%前後になる見通し。2018年4~9 月の就業者数の前年比1.9%である。従って、2018 年度の1人当たり生産性はマイナスになる公算が高い。

では、なぜ、1人当たり生産性の伸びが小幅になっているのだろうか。実は、実質GDPの成長率は2015~2017年度にかけて1%を上回っている。この成長要因は、就業者の伸び率が高まっていることが大きい。

実質GDP成長率=1人当たり実質生産性の伸び率+就業者の伸び率という図式を思い描くと、成長しているようにみえても、それは就業者の伸び率によって牽引されていることが理解できる。皮肉なことに、2015 年から安倍政権は働き方改革を推進し始めた。その働き方改革は、1人当たり生産性上昇を促すことが期待されたにもかかわらず、計測された生産性はほとんど伸びていなかったのである。私たちは、ここ2,3年間で日本経済が成長を順調に続けたように思っていても、実際は就業者の人数効果によって量的拡大していたに過ぎないのだ。

潜在成長率の天井なぜ、2016・2017 年度と小幅の生産性上昇しか実現できなかったのだろうか。結論は、冒頭の「デフレを脱却したから」ということになるが、そのことはもう少し丁寧な説明が必要だろう。

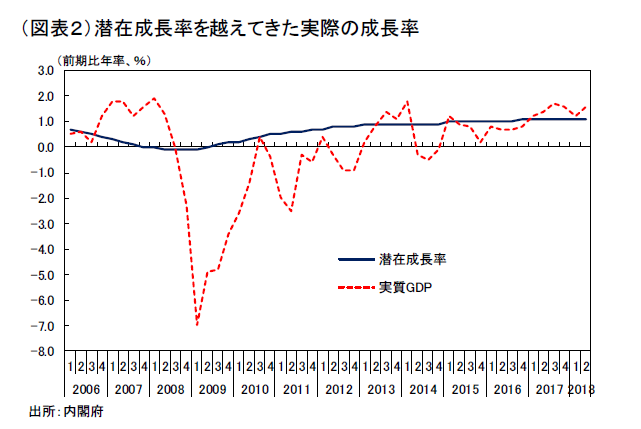

2014 年4 月に消費税率引き上げがあった。政治的には、そこに注目が集まりやすい。しかし、犯人は別に居る。アベノミクスは、金融・財政政策を総動員して2014 年4 月までの成長加速を支援した。日銀は、2014 年10 月に追加緩和を行って、さらなる円安を促した。こうした政策は、需要を喚起して、需給ギャップを埋める作用をもたらした(図表2)。失業率は低下して、消費者物価も恒常的なマイナスではなくなった。日銀と内閣府は、それぞれ需給ギャップを算出しているが、2016・2017 年度は過去に比べてギャップが大きく改善してきている点では一致している。

こうした変化を解釈すると、アベノミクスは2012 年頃から需要刺激の効果もあって、未稼動設備や失業者を活用しながら成長率を高めることに成功した。ところが、不稼動設備を稼動再開させても、いずれ完全雇用の天井が近づき、供給能力の増加ペース以上には成長できなくなっていく。わかりやすく言えば、失業者が大勢いるときは需要刺激でこの人々を雇えば成長率は伸びやすい。しかし、失業者がいなくなると、就業者の伸びは人口増加率(非労働力人口の労働参加もある)によって制約されていく。完全雇用下では、潜在成長率(供給能力の天井)を引き上げていかなくては成長加速ができなくなってくる。

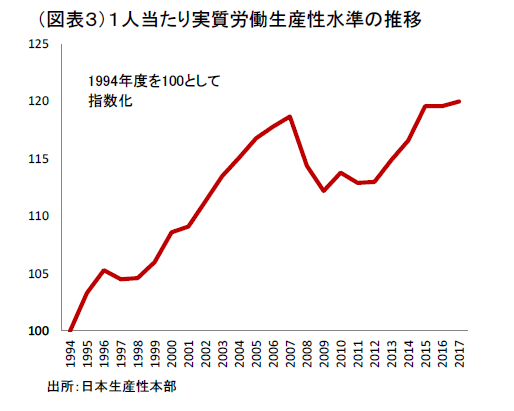

この様子は、1人当たり就業者の実質労働生産性が1994 年以降にどのように推移したのかをみるとわかりやすい(図表3)。2008~2015 年頃までは、生産性の推移が長期のトレンドを下回っている。

デフレ・ギャップが大きく残っていたということだ。それが2016・2017 年度には、今までの不稼動設備と失業者を使い尽くしてきたので、長期トレンドに戻った。もっとも、長期トレンドは人口減少下では以前よりもゆっくりとしか伸びない。

これは、アベノミクスが需要刺激だけやっていても、完全雇用下ではもはや成長率を嵩上げできなくなっていることを映すものだ。規制改革や技術進歩といった供給サイドでの成果がなくては、潜在成長率は上がりにくいのだから、アベノミクスはそちらの方では捗々しい成果を得られていないという理解もできる。

成長のパラドックスとは、需要刺激で完全雇用を遂げると、もうそれ以上の成長は供給サイドの天井を引き上げるしかなくなるという制約によるものだ。アベノミクスは、需要刺激で成功したからこそ、もはや捗々しい成果を経済成長では得られなくなったというパラドックスに直面している。

完全雇用で雇用が増えていくことの課題1人当たり実質生産性の上昇率が落ちていくのは、非正規労働者が増えて1人平均の値が低下するという効果だとみる人はいるだろう。就業者数は2013 年度からプラスに転化して、最近まで2017 年度1.4%、2018 年度上期1.9%とプラス幅を拡大している。完全雇用に近づくと、就業者は増えにくくなるはずだが、近年は労働参加率の上昇が進んでいる。

この就業者増加が、仮に生産性水準の低い非正規が中心だったとすると、1人平均の値が低下することは仕方がないように思える。しかし、注意深く考えたいことは、非正規労働者の生産性の変化率もまた、小さなプラス幅でしかなかったことである。非正規の生産性上昇率は高ければ、1人平均の値はもっと上がっていただろう。なお、「労働力調査」のパートタイム比率は、2014 年度から2018 年度上期にかけてほとんど上昇していない。この比率が上昇していた2000 年代前半は、非正規の割合が高まっていても、現在よりも高い1人当たり生産性の上昇率であった。このところ、パートタイム比率は、37%前後で頭打ちだ。非正規へのウエイト・シフトが生産性低迷の主因とはいえない。

この背後にある問題は、完全雇用に近づく中で、新しく雇用吸収した人の働き方が、必ずしもすでに企業内で働いているほど生産的ではなかったということではあるまいか。新しく就業者になった人は、正社員も、非正規もいる。これまで労働参加していなかった人が新しく働き始めても、すでに働いているほどの生産性を発揮することは容易ではない。また、働き方改革が叫ばれていても、それは一部の正社員、限られた職種であり、非正規など労働者全体への広がりに乏しいものだったという見方もできる。人手不足が言われる中で、幅広い職種の人が以前よりも効率的に働かなくては、全体としての生産性上昇は高まりにくい。

政治主導の限界

アベノミクスは、当初に目指していた成長戦略による成長加速を実現できなかったから、生産性でみても上昇率が低いままなのだと指摘することができる。ここ数年のアベノミクスは、成長戦略なるものを行っても成果が出ないから、財政出動への依存に戻ってしまったようにもみえる。

経済学の視点からみれば、完全雇用となった今だからこそ、需要刺激よりも供給サイドの成長戦略に軸足を置くべきだと言える。例えば、RPA(ロボテック・プロセス・オートメーション)の導入で、金融機関の新卒採用が大きく減ることを考えよう。不況期ならば、新卒者が就職できずに、社会的な摩擦は大きい。しかし、完全雇用下であれば、新卒者は別の事業者のところで就職できる。テクノロジーを採用して、労働投入を減らすタイプの生産性上昇は、完全雇用の時には摩擦が少ない。人手不足であると、生産性の高い企業が賃金を上げて、より優秀な人材を採ることになる。成長戦略は、労働力がより生産性の高い部門に移っていくことを促進する志向を強めてもよい。

しかし、政治が労働移動を伴うようなテクノロジー支援ができるかと言えば、それは本質的に難しい性格があるだろう。労働移動を促す政策は、たとえすぐに職が見つかる状況でも大変不人気だからだ。政治主導で潜在成長率を上げることには限界がある。どこの国でも、小さな政府を目指し、競争政策に取り組むのは、こうした不人気な変化を隠して対応しようとするためだろう。

同じ図式が、消費税率の引き上げの問題にもみられる。供給サイドからみれば、価格転嫁力の高い事業者は淘汰されずに生き残る。しかし、政府は、景気への配慮を過剰なまでに叫んで、事業者の淘汰を回避しようとする。そして、さらなる財政支出に動かされる。これでは、潜在成長率が高まるような政策誘導などはできない。

こうしたところにも、完全雇用になったからこそ、成長率を上げることが容易でなくなったアベノミクスの姿が映し出されている。成長パラドックスとは、競争激化を回避する政策志向によっても起こるのだろう。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生