近年の就業者の増加は、シニアと女性が中心である。特に、シニアの就業率の上昇は、年金と密接な関係がある。現在、年金の支給水準は、マクロ経済スライドによって実質的に切り下げられているが、その想定は2004 年に制度がスタートした時点でのイメージと大きく異なる。実は、年金支給水準は切り下げられるという想定ではなかった。そのイメージとのギャップが生じたまま、物価上昇が年金生活水準を切り下げる格好になり、現在のシニアの就業を促している。マクロ経済スライドは、その流れをさらに加速させようとしている。

就業者数の増加

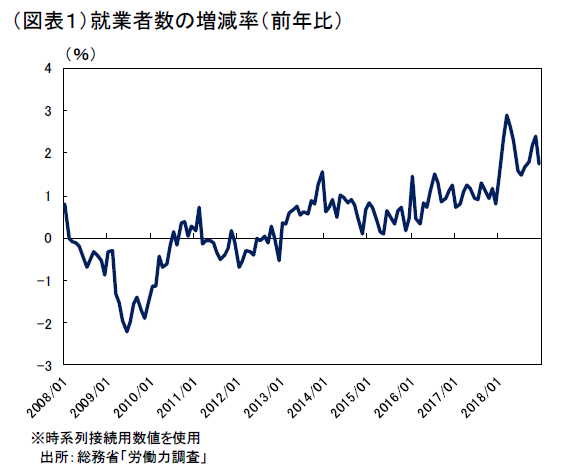

日本の就業者数は、2012 年頃から増加基調を続けている(図表1)。政府は、この変化を度々引合いに出して成果のように喧伝する。例えば、1人当たり賃金がマイナスの伸びであっても、就業者数が増加していることを加味すると、総雇用者所得では増えていることになる。だから、消費拡大をバックアップする家計所得は、全体として増えていることになる、といった具合である。

就業者数の増加が本当に政策の成果として認めてよいものかどうかは、就業者増の中身を少し詳しく調べてみる必要がある。

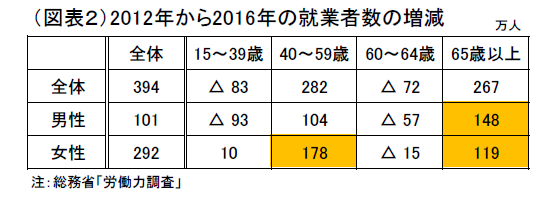

まず、直近2018 年平均の就業者について、年齢別にどの階層が増減したのかを調べた。総務省「労働力調査」の2012 年と2018 年の就業者を比べて、どの年齢階層の増加が目立っているのかを確認した(図表2)。男女別には、男性が+101 万人、女性が+292 万人と女性の増加が多い。女性は、40~59 歳の年齢階層と、65 歳以上の年齢階層の2つが大きく寄与していた。男性は、65 歳以上の増加が大きい代わりに、15~39 歳の減少が△93 万人と目立っていた。全体の特徴と捉えると、(1)若い男性が長引く少子化のせいで少なくなっている中で、(2)女性の就業促進と、(3)65 歳以上のシニアの就業促進が全体の増加を引っ張っていることがわかる。

シニア雇用効果

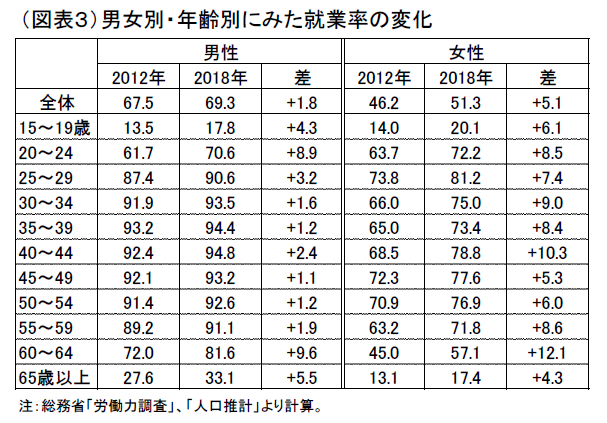

ここでデータの見方について注意点を述べておきたい。先に、2012 年と2018 年では就業者の絶対数の変化を比べたが、世代ごとに人口が違っている要因には注意しなくてはいけない。例えば、年齢別人口が6年を経て人数が多い世代に移行したとき、その年齢層の就業者が増えることもある。例えば、1947~49 年生まれの団塊世代は、2012年当時は63~65 歳であった。彼らは2018 年には69~71 歳になっている。この変化を考慮すると、60~64 歳の就業者数は2012 年から2018 年にかけて減少しているが、それは母数の年齢別人口が団塊世代よりも若い世代では減っているからに過ぎない。60~64 歳の就業状況をみるとは、むしろ2012 年から2018 年にかけて、男性の場合は72.0%から81.6%へと就業率(=就業者数/人口)が上昇している(図表3)。つまり、年齢別人口に大きな変動があるときは、就業率の変化を捉えなくては構造変化を見落としてしまうことになる。60~64 歳の男性・人口は、2012 年から2018 年にかけて△129 万人の減少(503 万人→374 万人)である。就業率の要因で+48 万人増加したが、ボリューム効果で△105 万人減少して、就業者数は△57 万人となっている。ここからは、65 歳までの継続雇用制度の普及がシニア雇用者の増加に寄与したことがわかる。

では同じように65 歳以上の男性・就業者について調べるとどうなるか。就業者数の+148 万人の増加のうち、6割は就業率の寄与であり、残り4割は65 歳以上の人口増によるボリューム効果の寄与であった。

さて、難しいのは、この先の解釈である。60~64 歳の就業率の上昇は、高年齢者雇用安定法によるものだ。2013 年度以降は、希望者全員を継続雇用することになっている。その一方、65 歳以上の就業者は、この措置の範囲外にある。

この点を考えると、やはり65 歳以上であっても、年金制度の影響があると考えられる。それは、公的年金だけでは食べていけないと考えるシニア世帯は65 歳以上になっても必要に迫られて働き続けるからだ。金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査」(2018 年)では、年金に対する考え方として「日常生活費程度もまかなうのが難しい」と回答する世帯は41.8%に達している。そうしたこともあり、老後の生活資金源として「就業による収入」を挙げる人はこのところ増加している。生活の為に働く事が理由になっていると考えると、これは改革の成果ではなく、年金制度が不十分であるという社会保障制度への不満によって起きていることになる。

評価が難しいのは、たとえ年金が不十分であったとしても、政府が60~64 歳にかけての継続雇用の環境整備をしていたからこそ、就業を65 歳以降も継続できた側面があることだ。そう考えると、高年齢者雇用安定法は間接的効果として、65 歳以上の就業率を押し上げたとみられる。

年金制度に隠された時限爆弾

2004 年の年金改正のとき、政府は2025 年には60~64 歳の男性の労働力率の見通しは、85.0%であった。2018 年の就業率81.6%は、もうその想定にかなり近づいているようにみえる。

2012 年頃から60~64 歳のシニア雇用者が増えてきたことには、年金制度側の問題が大きいと考えられる。まず、厚生年金の報酬比例部分の支給開始が2013 年度から2025 年度にかけて、男性の場合、3年ごとに60 歳から65 歳へと1歳ずつ繰り下がっていく仕組みになっている。高年齢者雇用安定法は、この措置に連動してシニアが継続雇用をしやすい環境を整備しようというものだ。

さらに、2014 年4 月に消費税率が上がっても、1年遅れでしか物価スライドが年金支給額を連動させず、しかもそこにマクロ経済スライドが加わった。物価が上昇する経験は、2013 年までは家計が経験してこなかったので、2014 年の増税の実感は強いものとなった。もうひとつ加えると、2013 年10月から3回(2014 年4 月、2015 年4 月)に分けて過去のマイナス方向の物価スライドを発動しないで済ませてきた措置を是正する「特例水準」の解消が△2.5%ポイントほど年金支給額を引き下げている。筆者は消費税が2014 年4 月に引き上げられたときのショックが、この特例水準の解消と重ねられたことは、家計へのダメージを助長する政府の作戦ミスだとみている。

年金生活者にとって、物価が上がることが生活コストを高騰させる印象は、実際に物価が上がり始めるまではよく知られていなかったに違いない。日銀の黒田総裁が円安をテコにして輸入物価を押し上げる政策を始めて、物価は少しずつ動き出す。消費者物価は、2014 年の消費税率の引き上げの前後から上昇し、その後、2017・2018 年にかけてプラス幅を拡大させて、年金生活者の所得不足を実感させるようになってきた。こうした一連の物価環境の変化もまた、65 歳以上のシニア雇用を増加させる圧力になっていることは疑いがない。

ただ、物価が上昇するほどに年金の実質水準が切り下がっていくことは、2004 年の年金改革ですでに明らかにされていたことだ。2014 年頃までは、物価が大きくは上昇せず、マクロ経済スライドが発動されなかった。有識者たちにとっては、年金制度の維持のため、物価上昇によって実質的な年金カットが行われたことは歓迎すべきことになる。時限爆弾は物価指数が上がることで起動し、すでに以前から予定していた年金カットの計画をゆっくりと実行し始めたのである。2014 年までこの年金カットを先送りできた家計はこれまでがラッキーだったと目に映るのだろうか。

年金カットの想定外

2004 年の時点で物価上昇によって年金の実質水準が目減りするようなことが仮にわかっていたとすれば、その時点でその弊害に対処することも同時に想定されていたと考えるのが自然だろう。

2004 年の年金改正のとき、年金支給水準が切り下がった年金受給者は、どのように年金不足をカバーして暮らしていけばよいかとイメージしていたのだろうか。筆者のみるところ、改正のイメージでは、物価が上がったとしても、同時に賃金も上がっていくからそれに年金所得を引き上げる仕組みがあるから大丈夫と考えていた節がある。今からみれば、そこが狂ってしまったことが大誤算だった。

2004 年時点での想定が狂った点は、特に実質賃金の上昇ペースである。簡単に言えば、2004~2008年度は実質賃金の上昇率が0.8%(名目平均1.8%、物価上昇率1.0%)、2009~2023 年度(マクロ経済スライド終了時)までは、実質1.1%上昇(名目平均2.1%、物価上昇率1.0%)である。

現役世代の実質賃金が改善していくのに対して、年金生活者の所得水準を低く据え置くことで、年金支給総額の増加を抑えて年金収支を改善することを2004 年の改正時は考えていた。「マクロ経済スライド」とは、現役世代の賃金・物価が上昇したときに年金生活者の年金受取額を割り引いて上昇させる仕組みである。例えば、賃金が1.0%伸びたとき、翌年度の年金支給額を平均寿命の延長に合わせて△0.3%ポイントほど割り引く。厚生年金全体では、年金収入は1.0%増えて、年金支払は0.7%の伸びに止まる。このようにして、年金収支を改善することが、2004 年の改正では構想された。

この仕組みの下では、物価が上昇したとき、年金支給額を連動させて上昇させるのだが、賃金の伸びが物価上昇率ほどは伸びない局面では賃金の伸びの範囲でしか連動させない(ここでは賃金の伸びからマクロ経済スライド率を差し引く)。これが物価・賃金スライドのルールである。

それによって何が起きるかと言えば、年金生活者の実質所得が実質賃金の下落率とマクロ経済スライド率だけ苦しくなるのだ。単純化して言うと、年金改正では、物価が賃金よりも上回って伸びることを十分に想定しておらず、そのような状態になると、年金生活者は実質所得が切り下がって年金だけで暮らせなくなる。

政府の財政検証(2014 年)という資料には、「通常の経済状況では、物価及び賃金はともに上昇し、賃金上昇率は物価上昇率を上回るものと想定」していると記述されている。しかし、2013 年以降、物価上昇率に対して、(名目)賃金上昇率が追いつかない「例外の経済状況」が多くみられるようになった。おそらく、そのことが高齢者を新たな就労参加に駆り立てているのであろう。

多くの有識者は、マクロ経済スライドとは年金制度の持続性を保つために、皆が我慢しなくてはいけない仕組みなのだと考えている。筆者も、マクロの個人消費が年金所得の弱さによって脆弱になる問題を述べたとき、何回かマクロ経済スライドは仕方がないと反論を受けたことがある。そうした指摘が本当に正しいのかどうかは、ずっとのどに刺さった小骨のように感じていた。

矛盾の正体は、2004 年の制度導入時に想定されていた前提が大きく狂ってしまったのに、物価・賃金ルールに従って実質賃金の下落を年金所得にも連動させて、かつ、マクロ経済スライドという仕組みを作動させ続けていることになっているからだ。想定していなかった状況に向かって仕組みが自動的に走り続けてしまっている悲劇なのである。

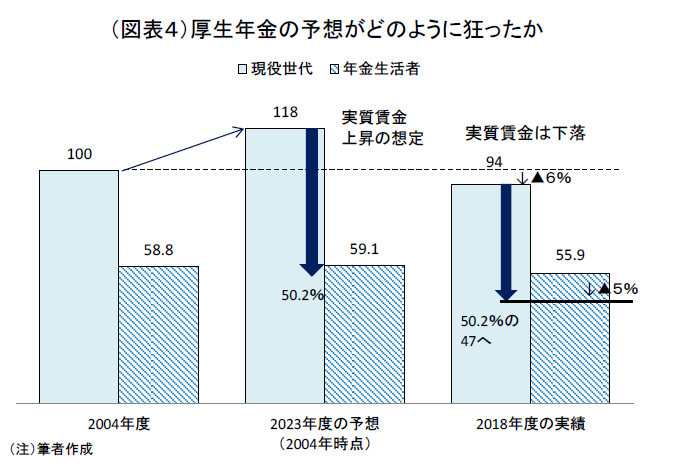

わかりやすく言えば、2004 年時点では、現役世代の実質所得はマクロ経済スライドの調整が終了する2023 年度には、18%増加する見通しであった(図表4)。2004 年度の実質所得を100 とすると、2023 年度は118 になる。年金生活者の実質所得はその半分(50.2%)の59.1 という計算だ。しかし、2004 年時点の年金生活者の実質所得は、そもそも58.8 だったから、2004 年から2023 年まで年金生活者の所得水準は現役の半分の所得になったとしても、実質的に横ばいを保証される格好であった。

ここで確認しておきたいのは政府が、2004 年度から2023 年度までに実質賃金が1.18 倍になる部分を同調させずに年金所得からカットするのであれば痛みは少ないと判断したのである。

ところが、現実の経済はデフレが続き、さらにリーマンショックの追い討ちを喰らう。厚生労働省の「毎月勤労統計」でみると、2004 年度から直近2018 年度までの実質賃金は100 から92 へと△8%も下がってしまった。年金制度で使用されている標準報酬月額ベースの実質賃金は同期間100 から94へと△6%下がっている。すると、2018 年度時点でみて、年金生活者の実質所得は94×50.2%=47 まで引き下げられることになる。現在の年金制度では、物価上昇率のプラス幅が賃金上昇率のプラス幅を上回るとき(物価>賃金>0%、前述の「例外の経済状況」)、年金生活者には賃金上昇率の範囲でしか翌年度の年金所得をスライドさせない。この時、年金所得は、実質でマイナスになる。これは、現役世代が実質賃金マイナスだから、年金所得も実質マイナスで我慢してもらうという取り決めである。

なお、実質の年金所得は2004 年度から2018 年度までに58.8 から55.9 へと約△5%切り下げられている。単純に計算して2018 年度の現役世代の半分まで実質所得をカットしようとすれば、さらにこれからも△16%(55.9→47)もマクロ経済スライドを使って実質水準を切り下げなくてはいけないことになる。

多くの識者は、マクロ経済スライドはまだ2015 年度に実施されただけで、2019 年度にキャリーオーバーされた部分をようやく消化できるに過ぎないと不十分さを強調する。しかし、これまでにみた通り、当初の想定とはシナリオが大きく狂っている。このまま物価上昇が進む中で年金所得の名目伸び率をほぼゼロに据え置き続けると、年金生活者の購買力はますます脆弱化していく。

この点について、現役世代の実質所得が切り下がったのだから年金生活者の所得切り下げは仕方ないという見方をする人は多いだろう。筆者もある程度は仕方ないとみるが、将来、現役世代の50.2%まで切り下げをする必要性はないとみている。

もしも、物価・賃金ルールを現状のまま実行していくと、年金所得がさらに実質ベースで切り下げていき、年金だけでは暮らせない人が増加していくことは間違いない。年金所得の最低ラインを別途決めておくべきだ。しかし、非正規で過去の能力を活かせないまま低賃金に苦しむ高齢者が増えると、彼らはますます公的な福祉予算に依存していくだろう。また、もう一方で消費税率を引き上げようとすると、実質所得の心許ないシニア世代にはダメージが大きく、不満が強まるだろう。政治的にも、そうした不満がこれ以上の消費税は反対だという声として力を持っていく。

結果として、マクロ経済スライドという仕組みが独り歩きすることで、社会保障費への依存体質が強まり、かつ、増税拒否を訴える民意を強めかねない。これは、財政再建にとっても好ましくない。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生