平成の終末に当たって、約30 年間の消費動向がどう変化してきたかを整理してみた。30 年のタームでみると、供給サイドの変化が際立つ。そして、豊かさを実質消費で捉えようとすると、物価指標が必ずしも供給サイドの変化を反映していないことに気付く。また、ネットで提供される情報を消費することをどう把握すればよいかという課題もある。

本当に貧しくなったか

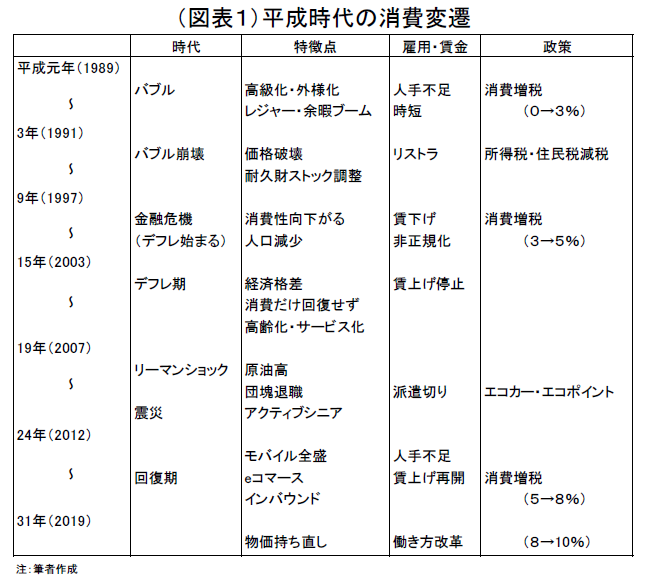

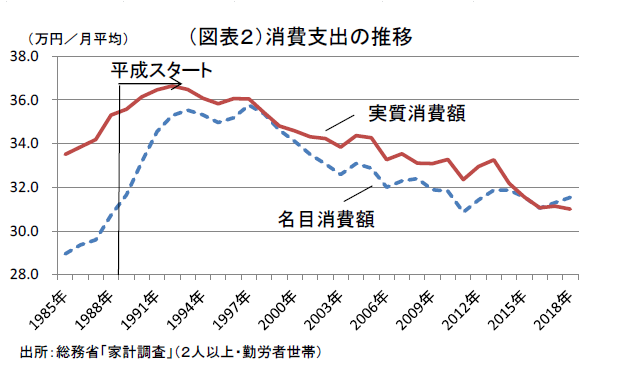

平成時代の30 年間が終わるに当たり、その総括をしておきたい。本稿では、消費をテーマにして30 年間の定性的な変化を考える(図表1)。問題意識は、日本は本当に長期不況の中で豊かさを失ってしまったのかという点がずっと引っかかっているからだ。ハードデータでみると、家計の所得・消費水準は落ちた。これからも低下を続けるかもしれない(図表2)。では、その状況をもって日本人は貧しくなったと評価を下せるのか。直感的にそうではないと思う。今は昔よりもそれなりに豊かに不自由なく暮らしている。ただ、そのことが既存の経済データでもって表現できないところが難しい。明らかに私たちの生活の質的向上は起こっている。その変化は、物価指標には織り込まれず、十分に実質消費水準を押し上げるに至ってはいない。杓子定規に「物価は2%がスタンダードだ」などというが、質的向上を物価下落としてカウントすると、もっと物価は下がり、実質消費は増えている可能性すらある。定量化は技術的に難しい。特に、サービスの品質向上を物価指標に反映させるのは至難の業だ。

バブルは豊かだったか?

多くの人がバブル期を回顧して、あの頃は良かったと述懐する。これは、主に年齢50 歳以上の人々の感想である。それよりも若い世代は伝聞や記録としての知識だろう。

筆者は、少し客観的なものを頼りにしたいと考えるので、経済白書(現在は内閣府が夏に発行する経済財政白書)を参照して、当時の状況を皆がどう考えていたのかを確認してみた。まず、平成元年(1989 年)の白書からである。その時の消費の特徴は、 「ライフスタイルの変化の下での消費の多様化、高級化の流れを反映し、選択的な財・サービスへの支出が好調に推移した」(第一章)とある。

これは、必需的支出が1983~1988 年にかけて伸びにくい一方、教養・娯楽、被服・履物、外食といった選択的支出の伸びが、1987・88 年にかけて大きく伸びたことを指している。1988 年には完全週休2日制が広まり、労働時間を短くする時短が叫ばれていた時期のことである。当時は、余暇・レジャーへのシフトが話題にされた。

また、高級化と言われる特徴は、同じ品目でもより値段の高いものが選ばれていたことがある。家計調査では、購入単価が消費者物価以上に伸びていた。カラーテレビ、VTR,エアコンの普及率も上がり、海外旅行もブームだった。円高により輸入物価が下がり、国内でもインフレなき経済成長が実現された。

後講釈をすれば、この購買力は資産価格の上昇を背景にしていて、現在よりも豊かだったとされる。そして、バブルが崩壊するとその豊かさは維持できないものだった。当時、ハードデータでは物価は上がっていないとされるが、実感として物価は高く感じた。その証拠に、「内外価格差が大きいから豊かさが感じられない」という意見は多かった。これは円高によって貿易財価格が下がる一方で、サービスなど非貿易財価格が下がりにくかったこともある。現在との違いを考えると、テクノロジーの面では、カラーテレビはブラウン管であり、VTRは磁気テープの旧式だった。近年の私たちが享受しているIT技術の恩恵がなかったのが、バブル時代である。「バブルの頃は良かった」という記憶は、内外価格差のことや旧式技術で満足していたことを忘れてしまっている。

危機が構造を変えた

平成のターニングポイントが何処だったかと問われると、1998 年だったように思う。金融危機が燃え広がり、雇用が変わり、労働力人口もピークを迎えた。

1999 年の経済白書では、「消費は、これまでの不況期においては、景気の落ち込みをある程度緩和する役割を果たしてきたが、今回の景気後退局面においては、景気下支え効果を発揮しなかった」とある。所得減よりも大きく消費が落ちたからだ。これを、不確実性によって消費性向が下がったと分析している。その不確実性の正体は、金融危機で自分も仕事を失うかもしれないという雇用不安だった。不確実性を極端に恐れる心理は、1998 年から今までずっと根強く残っている。

不幸なことは、企業が同様の不安を背景に、ここから非正規化へ大きく舵を切ったことだ。非正規化=低賃金化がデフレを助長して、構造的なデフレ体質をつくることは当時は誰も考えなかった。非常時に採用した雇用形態が、危機が去っても、そのまま温存されて経済体質を弱体化させたのだ。

タイミングが悪かったのは、その頃から高齢化も加速したことだ。当時、団塊世代が50 歳前後を迎えて、企業に人件費負担の増大を厳しく感じさせた。2000 年代は、ベースアップが停止されて、雇用面からのデフレ圧力が強まる。この時期に経済格差論が論壇を賑わした。団塊世代がリタイアする手前から、中間層を薄くするような労働分配の不全が進んできたのだ。

団塊世代が2007~2009 年に60 歳を迎えて次々にリタイアすると、家計の低所得化が進む。2000 年頃に非正規化した若者たちは10 年経っても年長フリーターのままで、中間層には育っていかなかった。デフレは、貨幣現象ではなく、雇用システムの変容に由来する。

平成最後の10 年の構造変化

日本が金融危機以降の約20 年間、デフレの中で貧しくなっていくばかりだったかと言えば、そうとは限らない。供給面でデジタル革命が進んだからだ。2000 年頃にIT革命という言葉が流行したが、本当に革命的変化が起きたのは、過去10 年間である。iPhone は2007 年に登場し、2010 年は世帯保有率が僅か10%だった。それが2016 年には72%とパソコン保有率に並ぶ。ネットショッピングはスマホの普及とともに進み、この間、出店料が無料になったり、宅配サービスが充実するといった変化があった。2018 年の経済財政白書では、e コマース市場の拡大が2010~2017 年にかけて約11%平均の急成長だったと紹介している。そして、ネット消費は、衣類、家具、家電では家計の支出額を節約した。逆に、ネットで旅行プランを決めると、顧客の嗜好に合わせてより価格の高い方へとシフトすることも指摘されている。ネットショッピングは、デフレを助長すると断定することはできない。

ネットを介した中古市場の取引や、カーシェアリングの利用は、家計消費支出の多寡だけで豊かさを測れなくなったことの傍証となろう。ネット以外にも、コンビニの店舗数の増加、通販利用、スーパーなどの無料配送など、従来のカテゴリーでは捉えきれない変化が近年は広がっている。

こうした供給サイドの変化は、広い意味でイノベーションである。イノベーションは様々に消費者にとって有形無形の取引コスト、情報コストを引き下げる。本来は、その作用が物価指標の下落としてカウントされて、実質消費を押し上げる。しかし、技術的にすべての質的向上を物価指標に織り込むことはできていない。

仮に、それが技術的に可能であるならば、豊かさ≒実質消費という捉え方もある程度は成り立つ。

ところが、そうした厳密な把握を検討するのとは別に、既存の指標を使って物価上昇率2%を達成することが、国民経済に資するというドグマを拡張して、経済政策を推進するからおかしなことが起きる。物価が上昇すると、暮らしは苦しくなり、豊かさもなくなるのではないか。財・サービスの品質向上が進むほど、物価が下落して2%の伸びから遠ざかる。こうした解釈の混乱が起きるのは、物価の変動に、需要要因と供給要因の2つがあることを峻別しないからだ。日銀が2%の物価目標を重視するのは、物価がすべて需要要因で動くという前提に立脚している。つまり、供給要因で物価が下がる「良いデフレ」の変化を無視することになる。日銀のインフレターゲットは、90 年代の需要要因によって物価が大きく変動した危機時のトラウマが、10 年以上も遅れて政策フレームに採用されたものに過ぎない。

2019 年の白書では、POSデータを使って、2005 年~2018 年(3 月まで)の価格変動が、需要要因か、供給要因かを調べている。結果は、平均6割が供給要因ということだ。

2000 年代以降のデフレ時代は、雇用面の変化と高齢化によって家計の低所得化が進んだ(前掲図表2)。しかし、細かくみると、名目所得は下がっても、新しいテクノロジーを使って利便性を追求する消費者は増えていて、名目所得の下落幅ほどは貧しくなっていない現実もある。

無論、名目所得は上がるに越したことはないが、豊かさを正しく捉えることは平成後半にますます難しくなっている。

令和時代はどうなるか

30 年間の消費動向について、筆者は過去の経済白書の記述から変化を追っていった。そこから分かるのは、平成当初はまだ耐久消費財が100%近くまで普及していくことをもって、豊かさを捉える昭和の感覚が残っていたことだ。これは、家庭に基本のアイテムが揃っていることが、満足感の充実を図る尺度になっていた時代の名残りである。

2000 年代前後には経済ショックに見舞われて、家計の所得は高い伸びが期待できなくなった。すると、価格が安くても満足感の得られる財・サービスへと消費がシフトしていく。同時に、高齢化によって働きながら余暇を楽しむより、自由時間の中で充実した生活スタイルを探す消費者が増える。そうなると、自ずと消費者は多様化して、所有の満足度も低下する。長い年数をかけて、供給サイドが変化したことは、政府やエコノミストたちから十分に顧られていないと思える。この問題は、ネットを通じた情報・サービスが進化するほど、数量化が難しくなる。令和時代は、消費者の満足度を評価することができなくなり、またそうした評価が意味を成さなくなるだろう。

最後にもうひとつの問題を提起すると、筆者はネットを通じて提供される情報が消費者の満足度(効用)にどう寄与するかが定義されていないことも大きな問題とみる。購買のための情報には限られず、情報検索をすることを楽しむ行為をどう定量評価するか。情報を消費する活動は、通信費の支出増で一括りしてよいのか。経済学では、情報は完全に無コストで入手できてそれ自体は価値をもたないとされる。そうした学者的な発想をすると分からないことが多い。

令和時代には、ネットを通じて、さらに多様なサービスが提供されることとなろう。画像付きで、健康情報や肉体トレーニングの指南まで行われるかもしれない。バーチャルリアリティで、行楽地に出向かなくても、レジャー体験を仮想で楽しめるかもしれない。そうなると、消費の満足度をますます定量的に評価できなくなる。経済学のフレームは、限られた資源(所得)をどう配分するかというテーマで、価格と数量のバランスで適正な配分が成されたとみなす。ところが、割安な一定の料金(あるいは無料)で情報検索ができると、情報を次々に消費する行為は定義できなくなる。情報という財は、価格に対して需要が無制限になり、価格との線形的な関係が描けないからだ。

今、平成から令和に時代が移り変わるタイミングで、果たして自分たちは消費を把握するツールを本当に持っているのかと不安に思う。実は、昭和から平成のパラダイムでものを考えると、自分たちの立ち位置が極めて曖昧に感じられてしまう。物価指標も、実質消費も不安定なのだ。

テクノロジーの進歩によって、追加コスト(限界費用)をかけずに、情報を消費することができるようになったことをどう最定義するのか。情報にそもそもどのように価値を与えていくのかは、こうした分野の研究には欠かせないことだと考えられる。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生