要旨

岸田政権の看板政策は、「令和版所得倍増計画」である。筆者はその考え方に共感するが、2倍というのは過大だと思う。また、所得の増加は分配率を変化させるだけでは不十分だ。だから、別途、付加価値を増やすための戦略が必要と考える。本稿では、付加価値を増やすための成長戦略として、「トップライン作戦」を3つほど考えてみた。

格差是正の狙い

いよいよ岸田政権が始動し始めた。その看板政策が「令和版所得倍増計画」である。倍増という言葉に驚かされる。いくら何でも2倍は無理だろうが、1.2~1.5倍になれば、この政策を打ち出した価値は十分にあると思う。筆者は、20年間に亘って、一貫して物価のデフレは賃金デフレだと言い続けてきた。だから、デフレ脱却=賃上げと考えている。今回、政府が所得倍増を掲げること自体が、「デフレは貨幣的現象」というリフレ的発想を捨てて、リアル重視を選択したと思える。

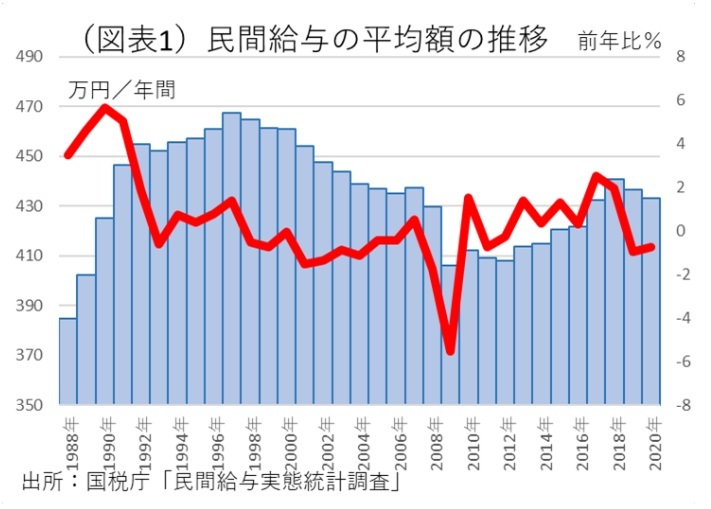

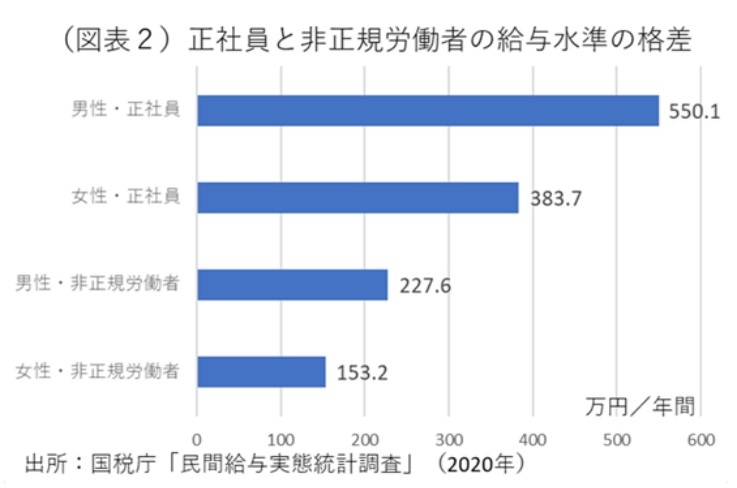

まず、確認したいのは、「非正規労働者の待遇改善によって所得倍増」という処方箋では、所得倍増には不十分だということだ。最近発表された国税庁「民間給与実態調査」(2020年)を参照してみよう。民間給与の平均値は433.1万円である(図表1)。これは、正社員と非正規労働者を合算したものだ。男女別の非正規労働者の給与をみて、1.49倍の格差があることは気になる(図表2)。非正規労働者の人数の約7割は女性だ。

仮に、女性・非正規労働者の給与水準を、男性・非正規労働者並みに引き上げるとすれば、全体の民間給与はどのくらい上昇するだろうか。それを計算すると、僅か3.2%の増加である。格差是正は意義のあることだが、所得倍増の目的達成の手段にはならない。

より大胆に考えて、非正規労働者の給与を正社員と同水準にするとどうだろうか。この場合、労働者全体の1/4の給与水準が2.8倍になる。民間平均全体では、19.8%の上昇(約1.2倍)になる。確かに、それが可能になれば、非正規労働者の時給は2.8倍に跳ね上がって、喜ぶ人は多いだろう。岸田首相は、このくらいのインパクトを狙っているのだと考えられる。国民の認識も、民間給与の平均が2倍にはならないとしても、1.2倍になれば相当に頑張ったという評価なのだろう。

しかし、原理的にはおかしなことになる。正規と非正規の間には途方もない差がある。正社員の高賃金の背景には、長い間をかけてキャリア形成を行ったことがある。若い頃の人的投資が開花して、中高年になってから労働生産性を高められる人も出てくる。そうした人的投資・経験年数・労働生産性を完全に無視して、「正社員並み」の給与にすると考えるのは暴論である。本物の格差解消は、新卒時からコースが分かれる体制を見直し、職種によって人的投資をしてもらえない人が決められているシステムを変えることであろう。

法人税減税の限界

岸田首相だけではなく、多くの人が「賃上げに積極的な企業に法人税減税をすれば賃上げが促進される」と思っている。これも、少し手を動かして計算すれば、難しいことがわかる。

簡単な数値例を使うと、付加価値額が100で、労働分配率が70%の場合をスタートとして考えよう。人件費は70で、税引前利益が30になる。そのとき、人件費を上げた企業が、税引後利益を減らさないためには、どういった措置を採ればよいのだろうか。

法人税の実効税率は30%とする。税引後法人税は、税引前利益30のときは21、税引前利益が20のときは14になる。人件費は+10の増加になるので、減った税引前利益は▲10になる。この10の人件費の法人税・税引後の金額は7である。この7を人件費を増やした企業の税引後利益に加算する必要がある。税引後利益が14になった企業に法人税還付+7の加算をして、最終利益を21にリバランスする必要がある。法人税の還元率の計算式は、人件費増加額×(100%-法人税率)となる。実際の法人税実効税率は30%程度なので、還元率は70%程度となるだろう。現状、2013年からの所得拡大促進税制は還元率が15~25%で、しかも法人税納税額の2割を上限にするというルールがあるが、それでは不十分だと言える。現状では、もとから人件費を増やす企業が、法人税減税の恩恵を受けて、来期以降に人件費を増やしやすくなるという受動的な働きしかできていない。

一方で、還元率を70%まで増やすと、法人税還元額が巨大化して、場合によっては法人税収を上回ることも起きそうだ。2020年度の法人税収は、11.2兆円である。法人税還元には限りがある。

また、この賃上げ分の還元は1年限りであり、税金で後押しする効果は持続性が保証されていない。政策コストがかかる割に効果の持続性が疑わしいと思える。もしも、2年目以降も賃上げを支えたいのならば、還元率70%の後押しを2年目以降も続けることになる。すると、政策コストは2倍以上になる。法人税にはやはり限りがある。そうした費用便益分析をあらかじめしなくてはいけない。

金あまりを賃金に回す

岸田首相の発想は、企業が分配を徹底的に増やせば、経済は回り出して、成長のパイも拡大するというものだ。筆者はそれにおおむね賛同するが、同時に分配だけではなく、成長加速も重要だと考える。例えば、財務省「法人企業統計年報」(2020年度)の労働分配率は71.5%である。これを100%にまで増やせば、人件費はどのくらい上昇するのだろうか。1÷0.715=1.399である。約1.4倍に増やすのが関の山である。循環メカニズムが働き、経済のパイが大きくなれば、人件費はそこから1.4倍以上になるが、家計貯蓄率は低下しにくいので、経済のパイはそれほど増えないと考えられる。むしろ、この計算は、分配戦略だけでは成長を促すことに限界があることを示唆している。

反面、労働分配率を従来よりも引き上げなくてよいかと問われると、それは積極的に引き上げを行うべきだと考える。企業には、常に人件費を節約したいという潜在的意識が強くある。これは、いざという時に使えるキャッシュを人件費を抑えてでもよいから確保したいという安全志向によって起こっていると筆者はみる。コーポレート・ガバナンスが強く効くほどに、経営者は配当に回せる原資を必死で確保しようとも考える。コロナ禍のようなショックが起これば、ますます経営の余力を有しておきたいという強迫観念も生まれる。

日銀の「資金循環勘定」では、民間非金融法人の資金余剰(フリー・キャッシュフロー)は2000~2020年度平均で毎年20.7兆円が生じてきた。これが賃金(雇用者報酬)に全額回っていたならば、5~7%の賃上げができていたことになる。つまり、毎年のベースアップ率がその分だけ抑え込まれてきたことになる。岸田首相の所得2倍という見方は過大だと思うが、岸田首相の賃上げをして日本経済を立て直そうという問題意識は全く正しいと筆者は考えている。

付加価値を増やす方法

筆者は、分配率を引き上げるだけではなく、併せて付加価値を増やす余地を探ることが現実的な経済政策だと考えている。

では、付加価値を増やすにはどうすればよいのか。それは、損益計算書の頭にある売上高、いわゆるトップラインを増やすことだ。筆者は、以下に示す「トップライン作戦」として3つの方法があると考える。 具体的に言えば、縮小均衡に向かっている内需ではなく、需要拡大の扉を海外に開き、外需によって企業の売上を増やす戦略である。特に、中堅・中小企業の製造業は、輸出拡大の余地は大きいと考える。日銀短観の事業計画では、大企業・製造業の輸出比率は32.9%である(2021年度計画)。それに対して、中堅企業・製造業の輸出比率は9.0%、中小企業・製造業の輸出比率は6.8%である。もしも、中堅・中小企業が大企業並みに輸出比率を高められれば、売上高は大きくなる。計算すると、全規模の売上高は16.8%の増加が見込まれる。そこで、「トップライン作戦」の「その1」は、中堅・中小企業の輸出拡大である。公的機関や商社などの協力を促して、競争力を持った製造業の海外進出を促し、かつ海外の取引先を増やすことである。

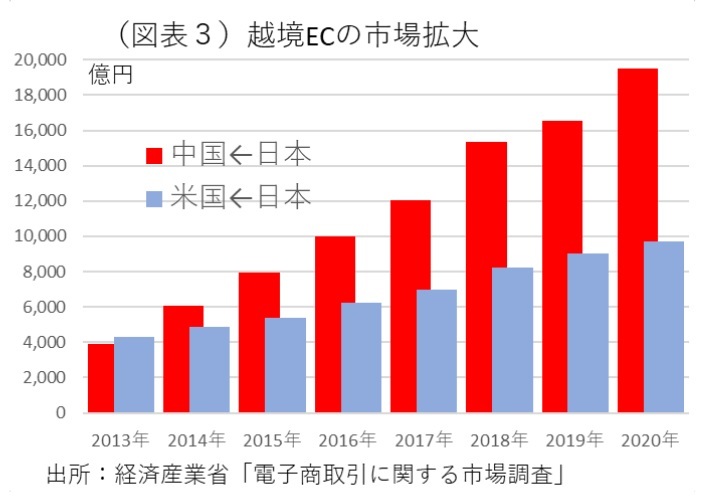

「その2」は、小売のグローバル化である。越境ECの拡大である。日本から中国のECサイトで販売される製品は、2020年度19,499億円にもなる。訪日中国人がいなくなっても、従来の中国人のインバウンド消費額を上回る販売額が、中国のECサイトを通じて行われた。これはコロナ禍で甚大なダメージを受けた国内企業にとって巨大な助けになったに違いない。この19,499億円は、5年前比で2.45倍である(図表3)。将来、多くの非製造業がネットを通じて海外に進出して、このくらいの成長ペースを確保できるのならば、所得倍増も夢ではない。対中国の半分以下の規模だが、米国のECサイトが日本製品を販売する規模も9,727億円になる。こちらも5年前比で1.8倍になる。消費のデジタル化は、非製造業が海外向けに需要を取り込む上で重要である。インバウンドの再開が当分見込めないのならば、その間はもっと越境ECに活路を求めてもよい。

仮に、「その3」があるとすれば、医療のグローバル化だ。医療産業が、先々は顧客を東南アジアなどに求めることだ。具体的には、医療ツーリズムである。これは、アフター・コロナにインバウンドの再開が行われた時の政策になる。筆者は医療ツーリズムに併せて、オンライン診療で、アジアの医療ニーズをつないでいくことも重要だとみる。リアルとネットの両面作戦だ。これは将来の構想だが、医療ツーリズムを日本も解禁して、国内の医療機関が外国人の患者の受け入れを開始する。筆者は、コロナの教訓は医療のキャパシティが小さく、かつ稼働の柔軟性がなかったことだと考える。医療のキャパシティは、アフター・コロナを展望して、施設をもっと拡大して、緊急時に動員できる人的リソースを増やさなくてはまずい。そう考えると、日本人のためのキャパシティではなく、平時には訪日外国人を受け入れて、緊急時には増加する日本人の受け入れを行うという二段構えの戦略がよいと考える。この「その3」の戦略はまだ定量化はできないが、筆者はまだ使える日本経済の能力の余地だとみている。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生