コロナ禍で二極化するオフィス市場

賀藤リサーチ・アンド・アドバイザリー 代表(不動産鑑定士・CMA) / 賀藤 浩徳

週刊金融財政事情 2021年12月7日号

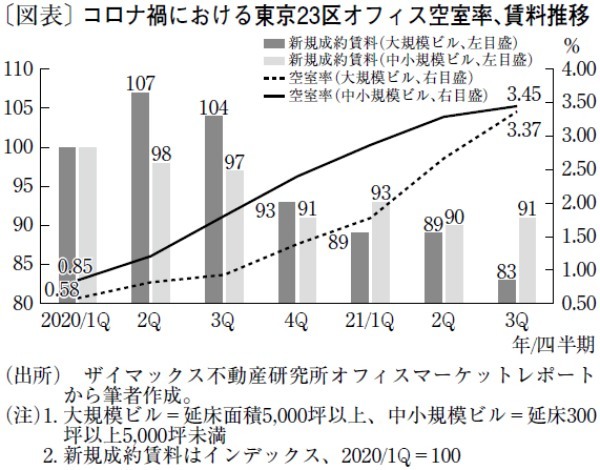

大規模オフィスビルにおいては、空室率上昇と賃料下落幅の拡大が続いている。中小規模オフィスビルでは、市況の悪化はいまだに見られるものの底打ちの兆しが感じられるのとは対照的だ。市場は規模により二極化している。

図表は、東京23区のオフィスビルの空室率と賃料の推移を規模別に示したものだ。大規模ビルの賃料は、2020年第1四半期(コロナ禍の影響前)を100とした場合、直近の21年第3四半期では83と17ポイント下落した。大規模ビルの空室率は同時期、0.58%から3.37%と2.79ポイント上昇している。一方、中小規模ビルでは、空室率は大規模ビル同様に上昇しているものの、賃料については9ポイントの下落にとどまる。

この要因を、コロナ禍の当初から振り返ると、まず20年春ごろには、飲食業、衣料関係企業等を中心とする中小零細企業に急激な業績悪化が生じ、多くの店舗・事務所が早々に閉鎖された。中小規模ビルに入居するこれらの企業は「業績悪化に耐えられない」「使用している床面積が小さい」といった特徴があった。このため中小規模ビルの空室率は直ちに大きく上昇し、賃料も直ちに下落した。ただ、足元では、貸主への事務所返却の動きがピークアウトしてきた上、大規模ビルから縮小・分散移転を行う企業のニーズの受け皿となっている。中小規模ビルの空室率や賃料の先行きに明るい材料だ。

一方で、大企業は、一般的に「事業環境の先行きが不透明な中で、様子見ができる」「使用している床面積が大きい(=大規模ビルに入居)」「意思決定に時間がかかる」といった特徴を持つ。このため当初、一時的に大規模ビルの賃料は上昇し、空室率の上昇も小幅にとどまっていた。しかし、その後、IT企業を筆頭に在宅勤務の導入が相次ぎ、面積の大きい事務所を返却する動きが広がった。大規模ビルの空室率は今年に入ってから大幅に上昇し、賃料の下落につながった。さらに、23年と25年に東京23区で、比較的大量のオフィス供給が予定されており、これを見越して大規模ビルの需給軟化が続いている。

なお、需給軟化の要因となってきた在宅勤務の先行きに関する経営者アンケート結果(注)では、コロナ収束後においても在宅勤務を奨励する割合は、20年10月時点の11%から21年5月時点の6%とほぼ半減している。逆に、無条件で従業員全員をオフィス勤務に戻すと回答した割合は11%から15%へ増加した。

つまり、コロナ収束を見据えて、オフィス勤務に回帰する志向が見られる。ビル規模を問わず在宅勤務の影響を過大視すると、マーケットを読み誤ることになろう。

(提供:きんざいOnline)