この記事は2022年2月8日に「ニッセイ基礎研究所」で公開された「日本銀行の金融緩和解除で長期金利はどの程度上昇するか-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定」を一部編集し、転載したものです。

目次

要旨

日本銀行がすべての金融政策を解除した場合に想定される長期金利の上昇幅について、統計的なモデルを構築して推定を行った。

2022年1月末時点で、日本銀行がすべての金融緩和政策を解除した場合、需給によって一時的な上下はありうるが、0.8%程度の金利上昇が生じるとの推定結果が得られた。

マイナス金利政策を解除して短期金利を引き上げていくには、その前に長短金利差を十分に拡大させておく必要があり、少なくともマイナス金利政策とYCCの解除にタイムラグをもたせる必要がある。

しかしながら、コロナショック以降イールドカーブコントロール(YCC)による長期金利に対する下押し効果がほとんど失われており、YCCの解除だけでは長短金利差が十分に拡大しないものとみられる。

逆イールドを避けつつ長短金利差を拡大させていくという意味で、バランスシート縮小などの対応策も組み合わせる必要があり、金融緩和の解除には難しいかじ取りが求められる。

1 ―― 日本銀行の金融政策の効果を考慮に入れた日本国債金利(10年物)の分析

米連邦準備制度理事会(FRB)は2022年1月26日の連邦公開市場委員会(FOMC)後の声明で2022年3月に低金利政策を解除して利上げする意向を示した。労働市場も強いという認識の中で、約40年ぶりの高水準にあるインフレ率を抑制するべく、金融引き締めで物価上昇圧力を抑え込む方針を明らかにしている。イングランド銀行(BOE)もインフレ抑制の目的に2021年12月に引き続き2022年2月に0.25%から0.5%へ利上げした。

このように世界的にインフレ抑制のための金融引き締めが議論される中で、日本では1月の金融政策決定会合を前に、日本銀行が物価目標の2%に到達する前に利上げすることについて可能かどうか議論しているとの報道があった。会合後の記者会見で黒田総裁は物価目標の2%が安定的に達成されるまで長短金利の引き上げは想定していないと述べ、早期利上げ観測を否定した。

2022年1月の展望レポートによると2023年度の物価見通しは1〜1.3%となっており、黒田総裁の任期満了となる2023年まで物価目標の達成は難しいとみられる。このような状況から、少なくとも2023年までは日本銀行の金融政策の解除はないものと予想されるが、仮に日本銀行が一連の金融政策を解除した際にどの程度の金利上昇が生じるのか、あらかじめ理論的な長期金利の適正水準について分析しておくことは意義のあることだと思われる。

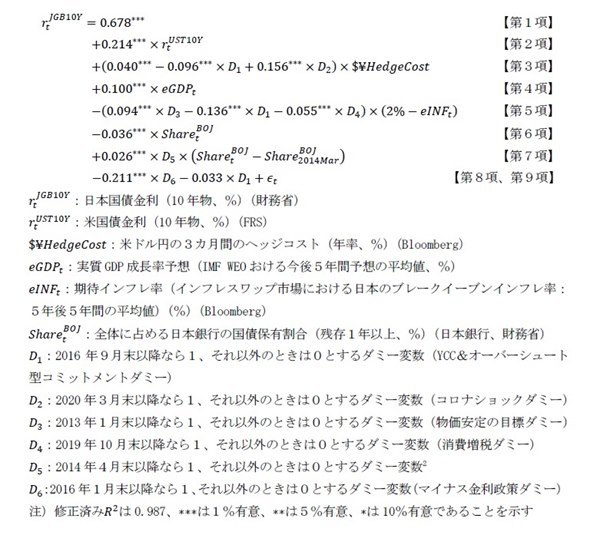

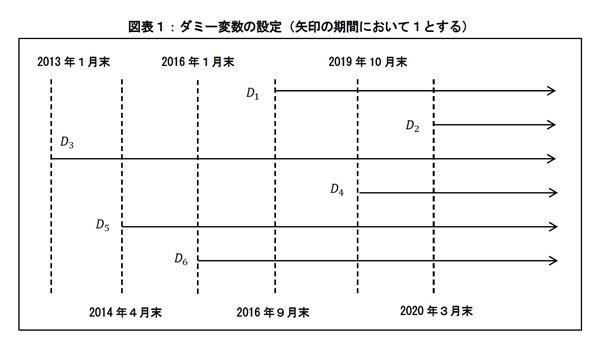

本稿では、イールドカーブコントロール(YCC)導入時に日本銀行が公表した線形回帰モデル(*1)を参考に、物価安定の目標や海外投資家の需給、2019年10月の消費増税も考慮に入れて各金融政策の効果測定を試みた。2007年11月から2022年1月までの月末データを用いて、日本国債金利(10年物)について重回帰分析を行うと以下のようになった。

第1項は定数項である。第2項は米国債金利(10年物、%)との連動性を示すものである。債券市場のグローバル化に伴い、世界的な連動性が見られており、ここでは代表的な指標として米国債金利を採用している。米国債金利(10年物)が1%上昇すると日本国債金利(10年物)が0.214%上昇することを意味している。

第3項は米ドル円の為替リスクを3カ月間ヘッジする際のコスト(=米ドル資金の調達コスト)(年率、%)との連動性を示すものである(*2)。米ドル円のヘッジコストは日本円と米ドルの短期金融市場の内外金利差の情報を含む。日米の金融政策の方向が一致していれば、ヘッジコストは安定的に推移するが金融政策の方向が違えばヘッジコストは拡大する。

そのため、このファクターを導入することで日米の金融政策の方向性に関する情報も考慮した分析を行うことができる。ヘッジコストの拡大・縮小は国内投資家の対外証券投資の動向に影響を与えるだけでなく、海外投資家が米ドル建てで日本国債に投資する際にヘッジコスト分の利回りが向上するため、海外投資家から見た日本国債の投資妙味にも影響を与える。2016年9月以前は、米ドル円のヘッジコストが1%上昇すると日本国債金利(10年物)が0.04%上昇することを意味している。

また、YCC導入後は、ヘッジコストが1%上昇すると日本国債金利(10年物)が0.056%(=0.040%ー0.096%)低下することを意味している。この期間は、2015年12月に米国では利上げを開始したが、日本では2016年1月にマイナス金利政策、2016年9月にイールドカーブコントロールとオーバーシュート型コミットメントが導入され、日米の金融政策が逆方向にあった。

この期間、海外投資家から見て相対的に日本国債への投資妙味が高まったものと見られる。次に、2020年3月のコロナショック以降、ヘッジコストが1%上昇すると日本国債金利(10年物)が0.1%(=0.040%ー0.096%+0.156%)上昇することを意味している。FRBは合計1.5%の利下げを行い、日米の金融政策は同じく緩和方向になった。さらに日本銀行とのスワップ取極を強化するなど積極的な米ドル資金の供給策も実行された。これらの政策導入に伴いヘッジコストは急激に縮小した。その結果、2016年9月以前と同様にヘッジコストの日本国債金利(10年物)への寄与はプラス方向に転じている。

第4項は、日本のマクロ経済に関する代表的な指標として実質GDP成長率予想(eGDPt)を採用しており、係数は正であることが予想される。実質GDP成長率予想が1%上昇すると日本国債金利(10年物)は0.1%上昇することを意味している。

第5項は物価安定の目標の導入効果を示すものである。2013年1月以降の物価目標である2%と期待インフレ率(eINFt)との差で、金利と金融政策の時間軸との関係について分析することを目的としている。係数がマイナスのとき、2%と期待インフレ率との差が大きくなれば大きくなるほど長期金利に対して押し下げ効果が働くことを意味している。

YCCと同時にオーバーシュート型コミットメントが導入されるまでは、2%と期待インフレ率の差が1%広がると日本国債金利(10年物)が0.094%低下し、導入後は0.043%(=‐0.094%+0.136%)上昇することを示している。これはYCCとオーバーシュート型コミットメントの導入によって、日本国債金利(10年物)に対する下押し効果がなくなったものと解釈できる。

特に、イールドカーブコントロールの導入によって日本国債金利(10年物)がゼロ%近辺を推移するように政策が変更されたことで、日本国債金利(10年物)が物価目標2%の達成の時間軸に関する期待も含めて将来のインフレ予想に関する情報をほとんど内包しなくなったものと考えられる。

そのため、日本国債金利(10年物)に対する物価目標に関する下押し効果は解消され、YCCの金利目標であるゼロ%をベースとして、市場が想定する物価目標を達成した際にあるべき金利水準(=0.1%前後)にまで押し上げ効果をもたらす形で調整したものと考えられる。また、2019年10月の消費増税後は2%と期待インフレ率の差が1%広がると日本国債金利(10年物)が0.098%(= ー0.094%+0.136%+0.055%)上昇することを示している。

これは、2018年7月に政策の枠組みを強化した際に、日本国債金利(10年物)が0.1%程度を推移する中で「その倍くらいを想定している」と新しいレンジついて説明したが、消費増税によって物価が押し上げられることで従来よりも物価目標の達成への期待が高まり、YCC導入の際と同様に金利目標であるゼロ%をベースとして、物価目標を達成した際にあるべき金利水準(=0.2%前後)にまで押し上げ効果をもたらす形で調整したものと考えられる。

第6項と第7項は、日本銀行による国債買入が日本国債金利(10年物)に与える影響を見ることを目的としている。日本銀行の全体に占める国債保有割合()が1%上昇すると2014年3月までは日本国債金利(10年物)が0.036%低下し、2014年4月以降は0.01%(=0.036%ー0.026%)低下することを意味している。

第8項と第9項は、定数項に対する2016年1月末以降のマイナス金利政策と2016年9月のYCCの導入の効果を見るためのものであり、マイナス金利政策時に日本国債金利(10年物)が0.211%下方シフトし、YCCの導入時に0.033%下方にシフトしたことを意味している。ただし、YCC導入時の定数項のシフト幅について有意でない点には注意が必要である。

(*1) 「「量的・質的金融緩和」導入以降の経済・物価動向と政策効果についての総括的な検証【背景説明】」(P.48)のモデルで、本稿の記法を用いると、次式のようになる。日本銀行のモデルでは、実質GDP成長率予想にコンセンサス・フォーキャストを使用しており、係数に差異が生じている。なお、*は1%有意、**は5%有意であることを示す。

(*2) ヘッジコストの考え方については「通貨スワップ市場の変動要因について考える ―― 通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響」(ニッセイ基礎研究所、2016年10月19日)などを参照されたい。

2 ―― 各金融政策による日本国債金利(10年物)に対する押し下げ効果の測定

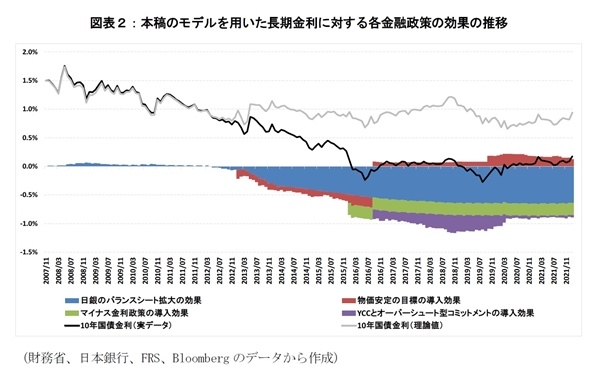

上記のモデル設定に基づいて、長期金利の適正水準(理論値)を計測すると、2022年1月末時点で0.97%となる。つまり、財務省のデータによると2022年1月末時点の長期金利は0.177%であったので、日本銀行の一連の金融政策によって長期金利が0.8%程度押し下げられていることになる。この評価結果に基づくと、需給によって一時的に上下することはあるだろうが、現時点で日本銀行がすべての金融政策を解除すると、この押し下げ効果が剥落することで0.8%くらいの長期金利の上昇が生じる可能性について留意しておくべきということになる。

また、2022年1月末時点における各金融政策が長期金利に与えた影響について計測すると(図表2)、「日銀のバランスシートの拡大」(第6項と第7項)によって0.64%の押し下げ効果、「物価安定の目標」の導入(第5項)で0.13%の押し上げ効果、「マイナス金利政策」の導入(第8項)で0.21%の押し下げ効果、「YCCとオーバーシュート型コミットメント」の導入(第3項のD1と第8項)で0.08%の押し下げ効果があることになる。

YCCについては、コロナ禍以前は長期金利を0.3%程度押し下げていたが、コロナ禍以降その効果はほとんど失われている。これは、コロナ禍においてもYCCの目標をゼロ%近辺に維持してきたことが影響しているとみている。つまり、コロナ禍において海外では金融緩和の強化により短期金利・長期金利ともに低下した中で、日本ではマイナス金利政策やYCCの効果もあって短期金利・長期金利ともにほとんど変動しなかったためではないかと考えられる。

3 ―― もし日本銀行が一連の金融政策を解除するとしたら

2022年1月の金融政策決定会合後の記者会見での説明に基づくと、もし日本銀行が一連の金融政策を解除するのであれば、まずは物価安定の目標の達成が必要になる。そして、バランスシートの縮小、マイナス金利政策、YCCのこれらの政策を解除していくことになる。現状、マイナス金利政策とYCCの組み合わせによって、無担保コールレート(オーバーナイト物)と長期金利の長短金利差は0.2%程度になっている。

最終的にマイナス金利政策の解除により短期金利の上昇を実行することを想定に入れると、逆イールドを避けつつ、徐々に長短金利差を拡大しながら全ての金融政策を解除するという難しいかじ取りが求められる。この問題意識に基づくと、物価目標の達成と同時にこれらの全ての金融政策が解除されるわけでなく、少なくともYCCとマイナス金利政策はタイムラグをもって解除されることになるものと予想できる。

しかしながら、本稿の分析によると、現時点ではYCCによる下押し効果は0.08%程度にとどまるため、YCCのみを解除して、YCCの目標となる金利目標をゼロ%から徐々に引き上げていくにしても、金利目標の対象を10年物から5年物などのより残存期間の短いものに修正していくとしても、短期金利を引き上げていくのに十分な長短金利差は確保されないものと考えられる。

そのため、長短金利差を十分に確保する目的で、YCCの解除と同時に日本銀行のバランスシートの縮小を同時に行う、マイナス金利政策の解除の時間軸について明確にしておくなどの対応策が求められるだろう。または、FRBなど海外の中央銀行が金融引き締めに転じる中で、日本銀行があえてしばらく金融緩和を維持することで、米ドル円のヘッジコスト(≒短期金利の内外金利差)の拡大を通じてコロナ禍以前と同等水準のYCCの下押し効果を回復するのを待つというやり方もあるかもしれない。

ただし、後者の方法をとる場合、日本銀行が金融緩和から引き締めに転じるのは、海外と比較して数年遅れになるであろうが、その際に経済成長率や物価上昇率の観点で十分に金融引き締めを行っても問題ないようなファンダメンタルズの状況にあるのかどうか、といった点に不確実性がある。

(お願い)本記事記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本記事は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

福本 勇樹 (ふくもと ゆうき)

ニッセイ基礎研究所 金融研究部 上席研究員・年金総合リサーチセンター兼任

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・通貨スワップ市場の変動要因について考える ―― 通貨スワップの市場環境が与えるヘッジコストへの影響

・金融政策の超長期国債金利への影響について考える ―― 金融政策による超長期国債金利の押し下げ効果の測定

・YCC導入後の20年国債金利 ―― 金融政策の出口に関する情報はどこに織り込まれるか

・金融政策の10年国債金利への影響を振り返る ―― 金融政策による金利の押し下げ効果の測定

・マイナス金利が常態化した短期金融市場と現預金への影響