この記事は2024年11月1日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「持続する企業の価格転嫁行動、先行きは消費回復が焦点に」を一部編集し、転載したものです。

(日本銀行「全国企業短期経済観測調査」)

物価の変動要因としては、一般的にマクロの需給ギャップや各経済主体のインフレ期待の動向が重要となる。ただ最近は、デフレ期を経て日本に定着したと考えられている「物価が上がらないことを当然とするノルム(規範)」からの脱却の文脈で、企業の価格設定行動の変化が重要な論点の一つとなっている。そこで今回は、前回に引き続き、日本銀行「短観」(9月調査)の全規模・全産業ベースのデータを用いて、販売価格を巡る企業の最近の判断や見通しを確認したい。

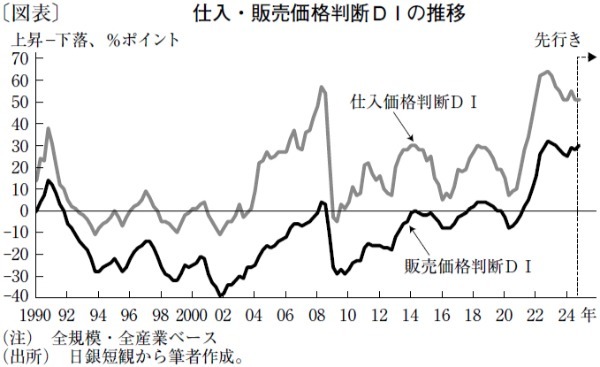

まず、企業の最近の仕入価格と販売価格の判断DI(「上昇」から「下落」を引いたもの)を見ると、輸入物価の落ち着き等を背景に、仕入価格が6月調査の55から9月調査は51に、販売価格は29から28にそれぞれ低下した。仕入価格に比して販売価格の低下幅は小幅にとどまり、両者の差である「疑似交易条件」は6月から9月にかけて改善した。こうした動きは、企業の積極的な価格転嫁スタンスが持続していることを示していよう。

1990年以降の長期データを俯瞰すると、販売価格が最近のように30近辺の高い水準で安定的に推移する状況は、90年代以降では見られなかった(図表)。2022年以降、輸入物価上昇に伴う原材料高や人件費上昇といった強いコスト上昇圧力に直面する中で、企業の価格設定行動には、長らく見られなかった大きな変化が生じていると考えられる。

次に価格見通しについては、9月調査における企業の先行き判断DIを見ると、仕入価格が51で現状から横ばいである一方、販売価格は30と現状から2ポイント上昇し、短期的には疑似交易条件が一段と改善する方向にある。また短観では、現在の水準と比べた変化率ベースの販売価格見通しも調査しているが、9月調査では3年後が4.1%、5年後が4.9%と、14年の調査開始以来最も高い上昇率となっている。これは、中長期的にも価格転嫁の動きが継続し、販売価格が上昇していくとの見方が広がっていることを示唆している。

このように、企業の販売価格を巡る判断や見通しには、明確な上向き方向の変化が見られる。企業における物価のノルムは、着実に転換しつつあるといってよいだろう。

他方、物価高が続くなか、個人消費や消費者マインドは依然として力強さを欠く。家計においては物価のノルムが根強く残っている可能性がある。需要が伸び悩む状況下で、この先も企業が価格転嫁を続けることができるかは不透明だ。家計の実質所得の改善が、個人消費の本格回復につながるかどうかは、企業の価格転嫁スタンスの継続、ひいては持続的な物価上昇を見通す上でのカギとなる。

SBI新生銀行 グループ経営企画部 金融調査室 シニアエコノミスト/森 翔太郎

週刊金融財政事情 2024年11月5日号