1948年2月生まれ。一橋大学社会学部卒業後、71年に帝人株式会社に入社。

1984年 古野電気株式会社入社

1987年 管理本部副本部長・取締役

1990年 常務取締役管理担当兼東京支社長

2007年 代表取締役社長

2021年 藍綬褒章を授与。当社代表取締役社長執行役員兼CEO(現任)、現在に至る。

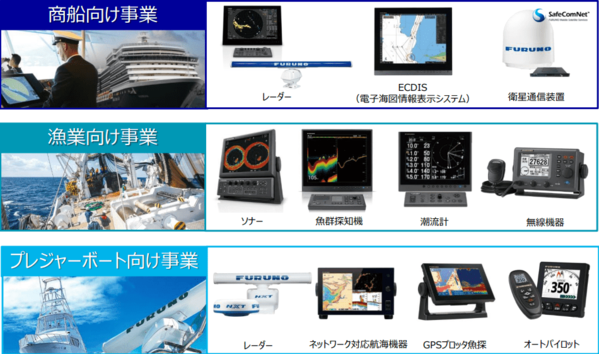

「安全安心・快適、人と環境に優しい社会・航海の実現」を事業ビジョンに、大型商船をはじめ漁船やワークボート、さらにはヘルスケアやGPS(GNSS)など、お客様や社会に貢献すべく様々な機器やサービスを世界中に提供している。

創業からの事業変遷

——創業から現在に至るまでの事業変遷を教えてください。

古野電気株式会社代表取締役社長・古野 幸男氏(以下、社名・氏名略):私たちの会社は、長崎の島原半島の港町で創業しました。私の義理の祖父が小学校の校長をしていたのですが、不況の影響で職を失い、義父が17歳の時に学校を中退してラジオ修理業を始めたのが最初の事業です。当時、ラジオがあまり普及しておらず、特に田舎では修理ができる人がいなかったため、需要があったんです。

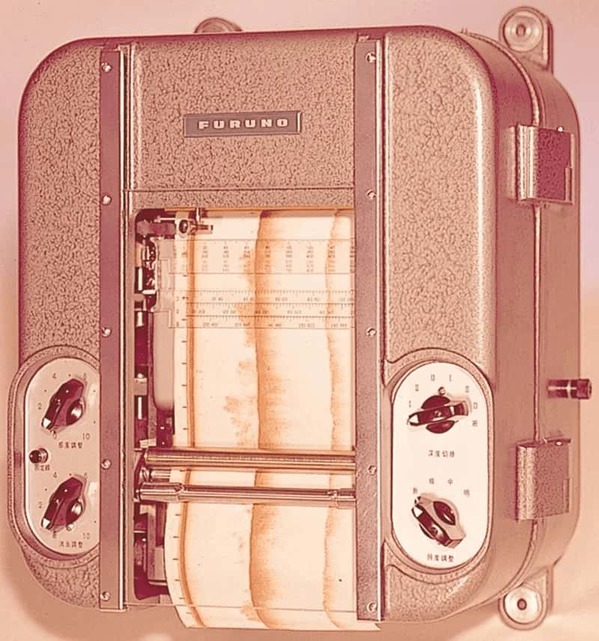

戦後、軍から廃棄された超音波を用いて海底までの深さを計測する音響測深機という機械を魚群探知機に改造しました。これが1948年に実用化され、漁師さんたちにとって革新的なものとなりました。当時、漁師の皆さんは勘と経験による漁業が基本で、さらに電子機器にも慣れていなかったため、受け入られるまで苦戦しましたが、実際に魚が見え、漁獲量も増えるという体験をしていただいたことで、徐々に信頼を得ることができました。

その後、各地の漁港に営業員やサービス員を派遣して、地道な営業を行いました。私たちは、単に魚を見つけるための機械を販売するだけでなく、漁師の皆さんに網の旋き方や魚の獲り方までサポートするスタイルをとってきました。こうした丁寧な対応が、私たちの強みだったと思います。お客様に寄り添う姿勢やそれらの営業スタイルのことを「浜営業」と呼び、今でも実践しています。

当時は音響測深機を購入して魚群探知機を当社で製造していましたが、次第に音響測深機を使っていたメーカーが私たちの動きに気づき、市場に参入する動きを見せてきたので、いっそのこと自社で製品開発をしようという流れになりました。技術の面では、大阪大学などの先生方と連携し、特許を取得するなどして、競争力のある製品を作り続けました。魚群探知機だけでなく、漁船に必要な無線機や位置測定装置など、漁師の皆さんが求める製品を次々と提供しました。

海外進出の転機

——その後、どのように発展していきましたか?

古野:私たちの会社が次の発展を遂げたのは、神戸大学から二人の優秀な人材が入社してくれたことがきっかけです。小さな町工場に優秀な神戸大学の学生さんが来てくれるとは思っていませんでしたが、当時は就職難の時期だったということもあり当社への入社を決めてくれました。そして彼らが加わってくれたことで、海外展開や商品の核となる技術の発展が進んだのです。

一人は英語が得意で、海外の販売ネットワークを構築してくれました。もう一人は非常に真面目で勉強熱心な技術者で、今の私たちの商品に欠かせないレーダーを作り上げました。この二人が会社の次の飛躍の礎となったのです。

——そのお二方が、キーファクターだったんですね。

古野:そうです。その後、海外展開を本格的に始めたのは、昭和30年代、日本の貿易摩擦が深刻化している時期でしたが、アメリカやヨーロッパ市場に進出しないと国内だけではやっていけないという危機感からでした。当時、私たちも海外視察に行き、自社の技術が海外のものと比較しても十分通用することを確認し、さらに自信を深めました。

義父は社員を集めて、創立から間もない1955年に「これからは国内だけでなく、海外にも進出する」と世界のフルノを宣言しました。当時はまだ小さな町工場でしたが、夢を描きながら、社員を引っ張っていっていたようです。

神戸大学から入社した英語が得意な社員に、海外展開の指揮を取らせました。また、漁師たちが求めていた小型レーダーを開発し、これが国内外で大ヒットしました。レーダーの小型化に成功したことで、木造の漁船にも搭載でき、国内市場だけでなく、海外市場にも展開するきっかけとなったのです。

1960年代のアメリカは、豊かで平和な時代で、郊外でのレジャーが盛んになり、ボートを楽しむ文化が広がっていました。私たちの小型レーダーは、その需要にぴったり合い、アメリカの大手企業とOEM契約が取れたんです。

その後1970年代には、代理店経由での海外販売から、現地に自前の販売・サービス子会社を設立する戦略に切り替えました。これにより、在庫管理や現地のニーズを直接把握することができ、売上の拡大にもつながりました。ノルウェーの代理店を買収し、そこを足掛かりに他国でも同様の戦略を展開していきました。

商品展開の面でも、漁業やレジャー市場から商船市場へと進出し、これは非常に大きな挑戦でした。大手の海運会社との取引は、最初はなかなかうまくいかず、苦労しましたが、大手の子会社を買収したことをきっかけに安定した取引を築くことができました。

事業承継してから注力していること

——古野さんが社長に就任されてから、特に力を入れたポイントや先代との違いについて教えていただけますか?

古野:私のスタイルとしては、自分で全てをやるのではなく、能力のある人に任せるというのが基本です。特に2000年に入ってから、中国市場への本格的な参入を進めました。中国が世界の工場となったことで、海運の需要が急増し、運賃も高騰しました。当社も現地に子会社を設け、サービス体制を整えましたと同時に、現地の技術レベルを引き上げ、設置後のチェックも強化しました。その結果、取り付けに伴うトラブルを早期に解消できたのです。

——競合との比較での御社の強みについてもお聞きしたいのですが、技術面での優位性や信頼性の向上に関する取り組みについて教えてください。

古野:当社の強みは、豊富な商品ラインナップとグローバルなサービスネットワークです。また、中国や韓国、日本の造船所と連携し、ヨーロッパの企業にもアプローチしています。これにより、受注側と発注側の両方を抑えることができています。

ぶつかった壁やその乗り越え方

——今までの経営の中で、特に難しかった壁と、それをどう乗り越えたかについて教えていただけますか。

古野:経営には山あり谷ありで、特に海運業界はその影響を受けやすいですね。景気が悪い時にどう耐えるかが重要です。私たちは後発メーカー、弱者として、逆に攻める戦略を取りました。景気が良くない時こそ、価格を抑えてシェアを拡大するチャンスと捉え、耐え忍びました。

漁船関連の事業も急激にマーケットが縮小し、国内の漁業市場は30年で3分の1にまで減少しました。これに対処するため、国内の営業サービススタッフの省人・効率化によって財務状況の健全化を図るとともに、収益性を高めることに集中しました。その一方で、収益の安定化を目指して、新しい技術を活用したスマート漁業の推進にも取り組みました。特に、DXを活用してデータを基盤とした漁業の効率化や、リモートモニタリング技術の導入により、収益性をさらに強化しています。

今後の新規事業や既存事業の拡大プラン

——今後のビジョンについて教えていただけますか?

古野:現在は、日本の造船業界を再活性化させるために質の高い船を作ることが求められており、その一環として自律航行技術や環境に配慮したDX、GXの分野にも投資しています。世界中の海に広がる当社の機器とお客様をデジタル技術でつなぎ、海洋データを集約することで海の豊かさとそこに生きる人々の暮らしを守り続ける挑戦も始まっています。

2050年までの計画として、海洋関連の市場と商品を広げることを目指しています。中期的にはサービス分野の強化を考えています。これまでは製品を販売し、必要があれば修理を行うというスタンスでしたが、今後はリモートメンテナンスなどを積極的に展開していきます。また、環境負荷を軽減するための取り組みや、新しい市場を創出するためのデータ活用も視野に入れています。

メディアユーザーへ一言

——最後に読者へのメッセージをお願いします。

古野:当社は、1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功し、勘と経験だけが頼りとされていた漁業界に一石を投じ、以来、漁業の近代化と発展に貢献してきました。

当社には、「現場種技(げんばしゅぎ)」という言葉が広く浸透しています。これは、創業者が作った言葉です。新商品、新技術の開発において、アイデアや行き詰まりを感じた時に、現場に行けば答えは見つかる、という意味を持っています。現場におけるお客さまとの対話の中で、新たな開発や解決のシーズ(種)をいかにして見抜くことができるか、その感性を磨き上げることの大切さを表しています。それこそが当社に受け継がれているDNAです。この「現場種技」が、私どもの強みであると考えています。

今後も世の中の変化は、より速く、より激しくなり、将来の予測は困難な時代になっていくと思われます。そのような状況下でも、「なくてはならないFURUNO」であり続けるため、進むべき大きな道標が必要だと考え、1948年の創立から約100年を迎える2050年の未来を想定し、未来の社会において貢献していきたいテーマを設定しました。それが「100年企業VISION:海の恩恵をすべての生きるものへ」であります。創業以来、海に育てられてきた企業として、海の恩恵をすべての生きるものが受け、さらに海へ恩返しする未来を目指し、創造していきます。

- 氏名

- 古野 幸男 (ふるの ゆきお)

- 社名

- 古野電気株式会社

- 役職

- 代表取締役社長執行役員兼CEO