この記事は2025年3月28日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「経済成長率目標達成の中国経済、継続する政策支援への依存」を一部編集し、転載したものです。

ここ数年の中国では、不動産不況が幅広い経済活動の足かせとなっている。コロナ禍以降は、若年層を中心に雇用回復が遅れていることも重なり、個人消費をはじめとする内需は、力強さを欠く状況が続いた。

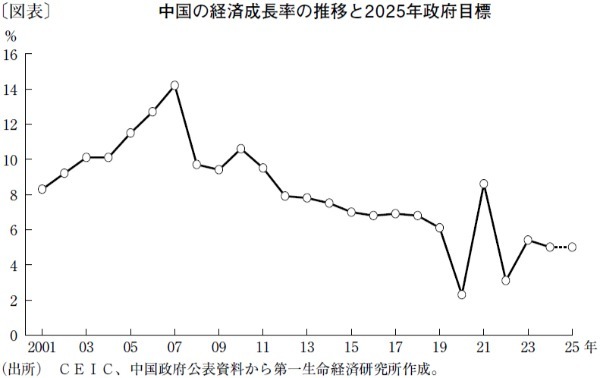

こうしたなか、中国当局は昨年半ば以降、不動産市況や個人消費を下支えすべく財政と金融政策の転換を図っている。さらに、昨年末にかけてはドナルド・トランプ政権の発足を前に対米輸出への駆け込みの動きも生じた結果、2024年の年間経済成長率は5%に届き、ひとまず政府目標を達成できた(図表)。

当局は3月に開催した全国人民代表大会(全人代)で、今年の経済成長率目標を昨年と同じ5%前後に据え置いた。その上で、米中摩擦の激化による外需を巡る環境悪化を念頭に「より積極的な財政政策」と「適度に緩和的な金融政策」を通じて個人消費をはじめとする内需喚起を図る方針を示した。

さらに、全人代では習近平指導部が主導する「新質生産力」(新たな質の生産力)を後押しすべく、人工知能(AI)を重点分野に置き、AI関連分野の「自立自強」を目指す姿勢を見せている。また、全人代の直前に習氏が主宰した座談会には、多くの民間企業トップが参加するなど、景気下支えに向けた民間企業との連携の動きも見られる。こうした動きを踏まえて金融市場は、当局がもう一段の財政出動や金融緩和を通じて景気下支えを強化することを期待している。

現在、当局は内需喚起に向けて、家計部門には耐久消費財の買い替え促進を目的とする補助金政策を講じているほか、企業部門にも大規模設備の更新を促す取り組みを強化している。足元では、こうした政策が奏功し、耐久消費財需要の増加や、設備投資を中心とする固定資産投資の押し上げが生じている。年明け直後にかけて、規制緩和や金融緩和をはじめとする需要喚起の動きを反映し、一部の大都市で不動産市況に下げ止まりの兆しもある。

ただし、雇用回復が遅れる中で、全体として個人消費は力強さを欠く状況が続いている点や、不動産不況の根強さは相変わらず投資の重しとなっている点には注意する必要がある。さらに、一連の政策を通じた需要の先食いにより、その反動による景気の下振れリスクも懸念される。今後の中国景気を巡り、当局による政策支援に依存する展開が続くことは避けられなさそうだ。

第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト/西濵 徹

週刊金融財政事情 2025年4月1日号