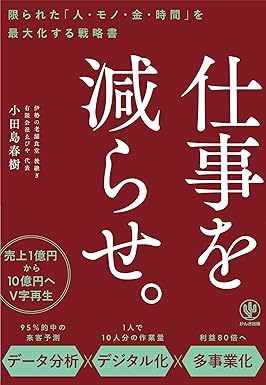

本記事は、小田島 春樹氏の著書『仕事を減らせ。限られた「人・モノ・金・時間」を最大化する戦略書』(かんき出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

面倒な手入力作業の救世主となったあるもの

実現したかったのは次の2点です。

◆情報の取得先であるウェブサイトの仕様変更があっても、指定したデータを自動的、かつ継続的に取得できること

◆取得した情報をエクセル入力に頼らない方法で管理・分析できる、独自のデータベースをつくること

そこで救世主となったのが、パブリッククラウドの登場でした。

パブリッククラウドとは、インターネット上で提供されるオープンなクラウドコンピューティングサービスのことです。

皆さんも「Microsoft Azure(以下、Azure)」「Amazon Web Services(AWS)」「Google Cloud」などの名称を見聞きしたことがあるのではないでしょうか。これらは代表的なパブリッククラウドの種類です。

クラウドとは、サービス事業者が提供するシステム環境やソフトウエア、データベースなどをインターネット経由で利用できる仕組みで、利用者は自前でリソースを用意する必要がなく、低コストかつ技術的にも容易にシステムを構築・運用することが可能となりました。これを特定の企業や組織だけでなく、誰でも使えるようにしたのがパブリッククラウドです。

私が独自のデータベースを構築できないかと模索していたころは、日本国内でパブリッククラウドサービスが普及し始めたタイミングでした。

なかでも当時注目を集めていたのが、神奈川県の鶴巻温泉にある老舗旅館「元湯陣屋」の事例です。陣屋はパブリッククラウドを活用し、データにもとづく売上や予約管理システムを構築。デジタル化を推進し、廃業寸前の赤字経営を立て直していました。

それを知り、同じく地方でサービス業を営む私も着目したのです。

情報を集め、サービス提供事業者が開催するワークショップなどに参加して勉強するうちに、これこそが私たちの抱える課題を解決する仕組みだと確信しました。

特に興味を惹かれたのが、このサービスにはあらかじめ機械学習の機能が備わっていることです。機械学習はAI(人工知能)を支える技術の一つで、通常ならAI開発には専用の言語を用いたプログラミングが必要です。

それに対し、例えば「Azure」の場合、プログラミングは不要。簡単なドラッグ&ドロップの操作だけで機械学習モデルを作成できます。

これにより、データの読み込みから蓄積、分析、結果の可視化までを自動化し、かつ機械学習による高度な分析が可能となります。

つまり、データの収集・管理が自動化される。専門スキルの有無を問わず、誰もがシステムを構築・運用できる。しかも、エクセルのマクロ分析よりずっと確度の高いデータ分析が可能になるわけです。

目指してきた「データ管理の省力化」「属人化の回避」が可能になりました。

加えて、もう一つの可能性が見えてきます。

それは「来客予測システム」の構築です。

なぜ、来客予測をするのか。

これも「省力化」と「属人化の排除」が目的でした。

勘と経験による予測と、データにもとづく予測の違い

もともと「予測」という行為は、どの企業や事業者でも行っています。

過去の売上や客数の実績を見て、次のようにざっくりとした傾向や時期による変動は見通しているはずです。

「去年の上半期よりも、今年は客足が好調だから10%増くらいになるかな」

「毎年6月は客数が少なくて暇だから、この時期に店舗の改装工事をするか」

「暑くなると冷たい麺がよく売れるから、多めに仕込んでおこう」

問題はその予測を誰がしているかです。

社長や店長が単独で行っているケースもあれば、飲食店なら調理責任者が予測をしているかもしれません。

いずれにせよ、予測という仕事は属人化しやすいと言えます。

特定の人物が予測を続けることで、次第にその人の感覚値や思考のクセが入り込むようになります。客観的な裏づけや根拠がなくても「自分の経験から考えるとこうなるだろう」という理由で判断してしまう。

これがいわゆる「勘と経験」による経営です。

その予測が正しいかどうかもわからないし、独自の基準で判断を続ける限り、予測の精度が上がる見込みはありません。

かつての「ゑびや」は想定よりも多い来客に対応しきれず、料理を提供するまでお客様を長時間待たせたり、営業中にご飯や食材を切らしたりすることがありました。

逆に想定よりも来客が少なく、仕込んだ料理や食材が余ってしまい、大量の廃棄ロスが発生することもしばしばありました。

これも勘と経験に頼っていたことが要因です。

だったら予測を人間がやる必要はないんじゃないか。

そんな考えを抱いたことが、来客予測システムの開発に至る原点になりました。

特定の人間の思考や感覚に依存するのではなく、決まったルールにもとづいて予測する仕組みを作ることが重要だと考えたのです。

そこで、過去の売上や客数、商品別販売数などの「内部データ」と、天候や観光統計などの「外部データ」をもとに独自のアルゴリズムで分析することにしました。

すると、翌日や一週間後、一カ月後の来客数を高い精度で予測できるはずです。

こうしてAzureを活用し、機械学習による「来客予測システム」の構築に本格的に着手しました。

エクセル分析から機械学習による予測へ

そもそもなぜ、未来を予測するのに過去のデータが必要なのか。

気温や降水量、口コミサイトのアクセス数や観光客数など、過去の数字は誰が見ても変わることがない客観的事実です。

これらの数字を事業に直結する売上や客数、販売数と照らし合わせれば、相関関係があるかないか、どの数字が売上や客数への影響度が高いかがつかめます。

例えば次のような関係が明らかになれば、過去のデータをもとに予測できるようになります。

「気温が1度上がると、冷やしうどんの販売数が20食増える」

「食べログのアクセス数が1,000件増えると、翌日の来客数は30人増える」

すると「今日は冷やしうどんが何食売れるか」「今日の来客数は何人か」が見えてきます。

相関関係の有無は「相関分析」という手法で分析できます。

また、相関関係のうち、二つの数字が因果関係(二つの変数が「原因」と「結果」の関係にあること)にあるかどうかは「回帰分析」という手法で分析できます。

いずれもエクセルでも分析が可能です。

そこで、私なりにエクセル分析によるデータベースを作っていたのです。

「過去のデータと数式にもとづいて予測値を出す」というルールを決めたことで、勘と経験からの脱却は少しずつ進んでいました。

ところが収集するデータ項目が膨大になると、エクセルでの分析作業は手間がかかり、さらに予測の精度もエクセルでは限界がありました。

いくら数字をもとに分析するといっても、あくまで予測ですから外れることがあるのは織り込み済みです。

しかし、ズレが大きいほど無駄が増えます。

無駄を減らすには、ズレをできるだけ小さくする必要がありました。

この難題を解決してくれるツールが、機械学習の機能を備えたパブリッククラウドだったというわけです。

Azureを活用して構築した来客予測は、仕組みとしてはシンプルです。

◆各種ウェブサイトから自動的にデータを集める

◆ソフトウエア同士の情報をやり取りできる仕組みを通じて、POSレジの売上・販売データなどを収集

◆機械学習によって予測した結果を図表やグラフ化して表示

パブリッククラウドを使えば、エンジニアやAIの専門家でなくても、自力でこれだけのシステムを構築できます。

こうして2018年には、独自の来客予測システムが完成しました。

POSレジのデータと連動しているので、来客数だけでなく、売上予測やメニューごとの販売予測もできます。

なお、店頭にセンサーカメラを設置し、周辺の通行人数や来店者数、入店者の特徴や属性などのデータも取得して、同じデータベースに取り込んで分析を行っています。

1985年、北海道生まれ。三重大学地域イノベーション学研究科博士。三重県伊勢市にある妻の実家の老舗店を受け継ぎ、「ゑびや」代表に就任。AIなどを用いたデータ分析を取り入れ、経営改革に取り組む。

2018年、株式会社EBILAB(エビラボ)を立ち上げ、来客予測を主軸としたデータ分析システムのサービス開始。マイクロソフト「People who inspired us」にて事例が紹介されるなど、世界からも注目を浴びている。

2022年春、地域の課題解決をテーマに三重大学地域イノベーション学研究科の博士号取得。

2019年、船井財団グレートカンパニーアワード、2020年、第3回日本サービス大賞「地方創生大臣賞」受賞。2024年、関西DXアワードなど、受賞歴多数。