本記事は、秋山 真氏の著書『これまでと同じ採用手法で大丈夫なのか?と悩んだときに読む採用の新基準』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

採用がうまくいかない人が無意識に見ているもの

企業の採用活動をしていると、悩みは尽きません。

- 応募者数がどんどん減っている

- そもそも応募者が目標数に足りていない

- 入社後にギャップを感じる人が一定数いる

- 採用担当は、「この人、合いそうですね」と、一定の納得感を持って選んでいるはずなのに、内定辞退が増えている

こんなふうに、「何かが噛み合っていない」。

でも、その“何か”がよくわからない。

「このままでいいんだろうか?」という漠然とした違和感はあるものの、「違和感の源」がわからないと、対処のしようがありません。

このまま手探りで試行錯誤を続けていていいのだろうか、と不安を感じられる方もいらっしゃるでしょう。

しかしながら、採用に関する悩みの原因は、じつはとてもシンプルです。

採用活動で“見ているもの”がズレているから─これに尽きます。

採用がうまくいかない本当の理由は、「見ている視点」がズレているから

採用活動で“見ているもの”がズレている─。

これはどういうことなのでしょうか。

採用活動とは、極端にいえば「人を見る」仕事です。

そして、その“見え方”は、自分がどんな基準・視点で見ているかによって、大きく変わります。

たとえば、

- 学歴やスキル、受け答えの丁寧さ

- グループワークでの積極性やリーダーシップ

- 第一印象や、受け答えの安心感

こうした視点で選考を進めていると、どうしても「優秀そう」「感じがよい」といった“見えやすい要素”ばかりに注目してしまいがちです。

しかし本当に必要なのは、その人が、自社の働き方のスタイルと“合っているか”という視点です。

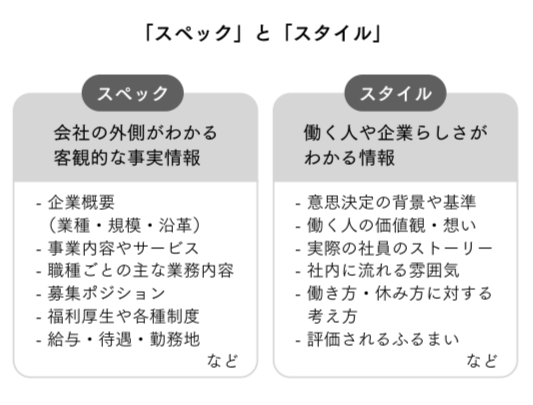

ここでいう“スタイル”とは、簡単にいうと「価値観」といい換えることができます。

もう少し踏み込んだいい方をすると、「価値観をどのように体現するか?」ということ。

つまり、「何を大切にしているか」だけではなく、「それをどう実現しようとするか」までを含んだ、その人の“働き方のベース”です。

この“スタイル”を見極めるには、企業側の視点転換も必要です。無意識のうちに「学歴・スキル・印象」といったスペック中心の視点で見てしまっている限り、本質的なマッチングにはなかなかたどり着けません。

この“視点の違い”は、じつは「誰を選ぶか」だけでなく、「何を伝えるか」にも影響します。

たとえば、スペックを重視する見方をしていると、会社説明会では「成長できます」「自社にはこんな技術力があります」といった言葉が並びます。

しかし、価値観やスタイルの合致を重視していれば、「弊社では“こういう判断”や“こういう動き方”を大切にしています」と、“働き方の中身”を具体的に伝えるようになるはずです。

つまり、「何を見ているか」が、「何をどう伝えるか」にも直結しているということです。

だからこそ、まず見直すべきなのは、「自分は、いつの間にかどんなフィルターを通して相手を見てしまっているのか?」そして、「そのフィルターを外して、素の目で相手と向き合えているか?」

この2点となります。

「スタイルマッチ」は、見極める側の視点転換だけでは成立しません。

求職者に自社と“合うかどうか”を判断してもらえるだけの材料を、企業自ら差し出していくこと─これが、今の採用において、最も大切な姿勢です。

2021年、No Company, inc.を設立し、代表取締役社長に就任。

これまでに100社以上の採用支援を手がけ、1,000名を超える人事・採用担当者と対話を重ねてきた。「スペックではなく、価値観でつながる採用(=スタイルマッチ採用)」という考え方を提唱し、SNS上のビッグデータを活用したZ世代の価値観・インサイト分析にも注力。マーケティングと人事領域を横断した支援を展開している。

「人と組織の問題は、社会全体の課題である」と捉え、従来の採用サービスでは解決できなかった本質的なテーマに、マーケティングとコミュニケーションの力で取り組む。日経クロストレンドなどでの連載や、各種メディア出演も多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。