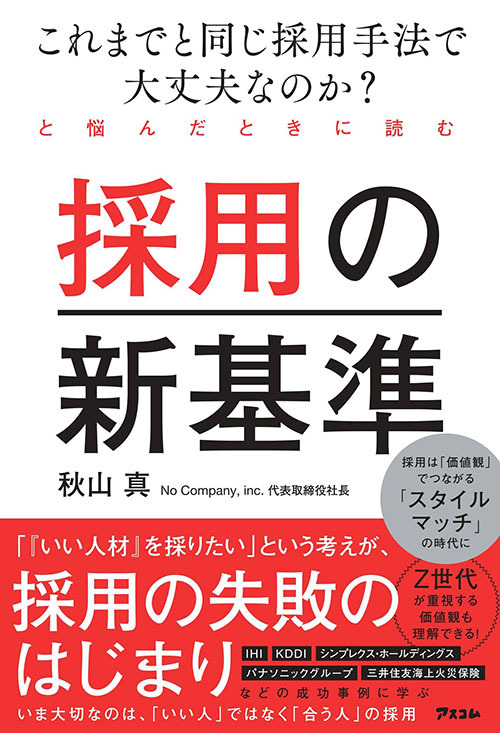

本記事は、秋山 真氏の著書『これまでと同じ採用手法で大丈夫なのか?と悩んだときに読む採用の新基準』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

スペック依存症

- 無意識に自社が苦しくなる比較軸を候補者に提供している

- 数値と肩書だけで人を判断している

採用ターゲットへの「認知・認識・動機づけ」をすべてスペックで訴求してしまうと、ミスマッチが起こりやすいです。

企業のコモディティ化が進むあまり、求職者が「志望しようとしている会社を比較しにくい」と思う状況が生まれてしまっています。

たとえばGAFAM【Google(Alphabet)、Apple、Facebook(Meta)、Amazon、Microsoft】クラスになると、「給料が圧倒的に高い」というスペックをもって他社との差別化を図れるかもしれませんが、ほとんどの企業はそういうわけにはいきません。

先日、No Companyのインターンシップに参加している学生のひとりが、誰もが知る大手企業A社のナビサイトを見ながら、冗談まじりにこんなことを口にしていました。

「これ、いっていることが『B社』とまったく同じですね。社名を『B社』に置き換えてページを使いまわしても、たぶん誰も気づきませんよ」

確かに!

この言葉を聞いた瞬間、そう思いました。

B社は、A社と同じ業界の大手企業で、両社ともにテレビや動画でCMを頻繁に流しています。一般的な知名度はほとんど変わらないでしょう。

「同じ業界の似たような会社」というのが世間の認識で、ナビサイトで発信されている情報にも大きな違いはありません。求職者が「比較しにくい」と嘆くのにも頷けます。

しかし、A社とB社は同じ業界でしのぎを削る大企業という点では共通するものの、細かな事業内容には大きな違いがあります。企業のスタイルも、おそらく似て非なるものでしょう。

本来であれば、その“違い”を求職者にわかりやすく発信していく必要があるのに、残念ながらそれができていません。

これが、スペック訴求の弊害であり、陥りやすい典型的なワナであると、改めて痛感した出来事でした。スペックでは見えない“価値観の体現の違い”こそが、現代の採用における重要な差別化ポイントなのです。

「社員不在」の採用広報

- 個人視点の価値観が見えにくい

- 採用広報において現場や社員視点の情報が薄い

これは、「パーパスや、ミッション・ビジョン・バリューばかりを発信してもミスマッチが減らない」という話です。

会社視点の価値観だけでなく、社員としての個人視点の価値観も伝えていかないと、求職者の真の理解は得られません。

「実際にどういった仕事をしているかがわからない」

「いい会社なのはわかったけど、職場で働くイメージがわかない」

求職者からはこのような声がよく聞かれますが、これはその企業が社員不在の採用広報の手法をとってしまっていることの現れといえるでしょう。

スペックがほとんど変わらない企業同士の場合、その会社の雰囲気やカルチャー、そこで働く人の価値観やそれを表すエピソードといった“スタイル”が、差別化を図るポイントになります。この部分がわかりやすく言語化されていないと、自社に合う人は集まってきません。

自分がそこで働いている姿、やりがいを感じている様子をイメージできなければ、「この会社に入って働きたい!」という前向きな気持ちにはならないでしょう。

大企業が「投資総額○兆円のビッグプロジェクトに取り組みます」ということをアピールしていたら、「すごい会社だ」とみんなが思います。

しかし、あくまで個人視点ではなく会社視点なので、そのすごさが「自分にとってどんなメリットになるのか」「そこで働くことによって何がプラスになるのか」が具体的に見えてきません。

その結果、動機づけを高めることができず、最終的に「100%納得するまでには至らない」「どこか腑に落ちない部分がある」という結論に至り、そもそも応募しなかったり、選考を離脱したりすることになるのです。

また、求職者からは「1日の流れを知りたい」という要望がよく寄せられます。

理由は、「その会社の社員はどんな働き方をしているのか」「社員同士がどんな距離感なのか」「日々の仕事の中身(とくに入社1年目)はどんなものなのか」を知り、「その会社で働くイメージの概観」をつかみたいからです。

営業、販売、経理、総務、企画など、配属された部署の業務内容や、始業時刻・休憩時間・終業時刻などの大まかなタイムスケジュールは、資料を見ればわかります。

しかし、次のような要素は、実際にその会社で働いている人でないとわかりません。

- どれくらい業務が忙しいのか(とりたいタイミングで休憩はとれるか、残業の頻度や平均時間はどれくらいなのかなど)

- いつ、どんな場所で働いているのか

- 就業時間中に社員同士で関わり合いはあるのか(どんな会話をしているのか)

- ランチや休憩時間はどのように過ごしているのか

- 入社後1年目、2年目、3年目~と、業務内容はどのように変わっていくのか

- 終業後に社員同士でコミュニケーションを図ることはあるのか(飲み会、食事会など)

求職者、とくに新卒の就活生は、主にこういったことを知りたがっています。これがわかれば、朝に家を出て出社し、仕事を終えて帰宅するまでの「1日の流れ」が、かなり具体的にイメージできるからです。

会社視点で情報発信をしている限り、求職者は「本当に知りたい情報」を入手することができません。

企業側も、いつまでたってもこのワナから抜けだせないでしょう。

求められているのは、「雰囲気紹介」ではなく、「価値観の現れとしての行動の紹介」であり、社員の個人視点のスタイル寄りの情報なのです。

2021年、No Company, inc.を設立し、代表取締役社長に就任。

これまでに100社以上の採用支援を手がけ、1,000名を超える人事・採用担当者と対話を重ねてきた。「スペックではなく、価値観でつながる採用(=スタイルマッチ採用)」という考え方を提唱し、SNS上のビッグデータを活用したZ世代の価値観・インサイト分析にも注力。マーケティングと人事領域を横断した支援を展開している。

「人と組織の問題は、社会全体の課題である」と捉え、従来の採用サービスでは解決できなかった本質的なテーマに、マーケティングとコミュニケーションの力で取り組む。日経クロストレンドなどでの連載や、各種メディア出演も多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。