本記事は、秋山 真氏の著書『これまでと同じ採用手法で大丈夫なのか?と悩んだときに読む採用の新基準』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

「なぜ採用がうまくいかないのか?」を、丁寧に分解してみる

採用が思うようにうまくいかない。

そんな悩みを抱える企業は、決して少なくありません。

「応募が集まらない」

「途中で離脱されてしまう」

「入社してもすぐに辞めてしまう」

その原因は何かと問われると、多くの企業が「時代の変化」や「若者の価値観の多様化」によるものだととらえがちです。

確かにそれも一因ではありますが、私たちNo Companyがこれまで多くの企業を支援してきたなかで「採用がうまくいかない理由」はただひとつの要因で語れるものではなく、複数の課題が複雑に絡み合った“構造”として存在しているということが見えてきました。

つまり、採用の失敗とは「ミスマッチ」という結果の手前に、いくつもの認識のズレやアプローチの齟齬が存在しているものなのです。

今、採用の現場で起きている“ミスマッチの正体”を、さまざまな角度から丁寧に分解していきます。

そして、「なぜこれだけ“想い”や“理念”を発信しているのに、うまくいかないのか」という疑問に、実践的なヒントを加えながら答えていきます。

「スタイルマッチ」という考え方をより深く理解してもらうためにも、まずはここで“採用の現実”に正面から向き合っていきましょう。

パーパスや、ミッション・ビジョン・バリューを発信してもミスマッチが減らない理由

No Companyでのここ数年間の業務を通じて、はっきり見えてきたことがあります。

それは、企業が「パーパス」や「ミッション・ビジョン・バリュー」を発信していても、ミスマッチが減らないということです。

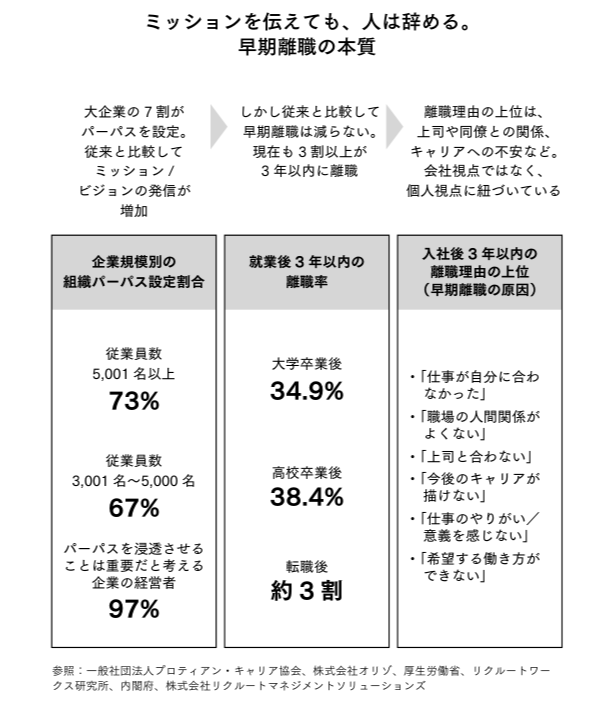

従業員5,000人以上の大企業の約7割がパーパスを設定しており、経営者の約97%が「パーパスを浸透させることは重要」と考えているというデータがあります。

同時に、ミッションやビジョンの発信が増加していることも数字に表れています。

ところが、従来と比較しても早期離職率は下がっていないのです。現在も、高卒・大卒の新卒採用者の3割以上、中途採用者の約3割が3年以内に、離職しているという現実があります。

しかも、早期離職のハードルを下げる、退職代行というNo Companyとは対極に位置するツールが豊かになってきて、さらに辞めやすくなる状況が生まれてしまっています。

パーパスを設定し、浸透させ、ミッションやビジョンを発信するのは、決して悪いことではありません。

度外視するわけにはいきませんし、これらが増えるのは、むしろいいことといえます。

しかし、それ一辺倒だと求職者の心をつかむことはできず、ミスマッチの溝は、なかなか埋まらないのです。

その理由は、いったいなんでしょうか。

実際に早期離職した人たちに理由を尋ねると、答えがはっきりと見えてきます。

No Companyが以前実施したアンケートから、象徴的な例をいくつか抜粋しましょう。

「自分に仕事が合わなかった」

「職場の人間関係がよくない」

「上司と合わない」

「今後のキャリアが描けない」

このように、ほとんどが会社視点ではなく、人間関係やキャリアに関する個人視点の理由となっています。会社の全体方針だけでなく、一緒に働く人やチームといった半径5メートル以内とマッチしないことには、長く働き続けることはできません。

企業の存在意義や志といったことはもちろん大事ですが、抽象的な概念であることは否めず、たとえ求職者(→その後に従業員)の共感を得られたとしても、それが継続して働く意欲に直結していないのです。

エントリーしてきた求職者は、大なり小なりその会社に入りたいという意思を持っているでしょうが、その前段階として「ひとまず内定をもらいたい」と思っているはずです。

面接の際、求職者は企業によい印象を持ってもらおうとして、たいてい外面を取り繕います。

企業が掲げるパーパス・ミッション・ビジョンは、抽象的であるほど解釈の仕方の範囲が広くなり、迎合しやすい状況が生まれます。

だから、「御社の理念に共感して……」という言葉が常套句になるのでしょう。

「御社の〇〇に共感しました」と語る学生は多いものの、それが具体的にどのような行動に結びついているかを語れる人は少ないです。

ただし、それは決して学生だけが悪いのではなく、企業側が「共感されやすい言葉」だけを発信し、具体的な行動レベルでの価値観を示せていないことも背景にあります。企業が発信している情報は、多すぎるうえに内容が薄いというケースがじつは多く、迎合しようと思えば、いくらでもできてしまうのです。

しかしそれは、表面上はマッチしていそうに見えつつ、具体的な価値観のレベルでは実際にはミスマッチだったという採用を増やす事態をまねきます。

「モンスター社員」の裏に潜む真実

会社に対して不満を抱いたり、違和感を覚えたりしても、それを表に出す人はそう多くはありません。

ただ、なかにはそれを言動やふるまいでわかりやすく表す人もいます。

- 会社の方針に対して頻繁に疑問を呈する

- 指示された業務のやり方に従わず独自のやり方を貫く

- 暗黙のルールや慣習に従わない

- 業界の常識に異議を唱える

- コミュニケーションの仕方が周囲と合わない

こうしたタイプの社員に対して、「扱いづらい」「浮いている」と感じることもあるかもしれません。実際、職場によっては“モンスター社員”と呼ばれ、問題視されるケースもあるでしょう。

「まさに今、モンスター社員に手を焼いている」

そんな人もいらっしゃるはずです。

もちろん、こういった言動はほめられたものではありません。

では、その社員がすべて悪いのかといえば、必ずしもそう断言できない部分もあると思います。その背景には、ミスマッチが存在するかもしれないからです。

もし、このモンスターとされている人が別の会社に転職し、スタイルが見事にマッチしたら、モンスターどころか「有能」と評価される可能性もあるでしょう。

人の能力には大差がなく、能力の差が出るのは環境とのマッチング精度─これが私の持論です。

他責思考で自分たちに非はないと思っている企業の採用チームほど、「モンスター社員」という言葉を口にし、一方で自責思考が強い企業の採用チームは、ミスマッチの研究を怠らず、ミスマッチが起こらないやり方の再現性を徹底的に追求する傾向があります。

今、企業側に求められているのは、ミスマッチを防ぐことに注力し、抽象的な概念である会社のスタイルだけでなく、そこで働く個人視点のスタイルを発信していくことにほかなりません。さもなければいつまでもミスマッチは減らず、上がり続ける採用難易度を下げることはできないでしょう。

スタイルマッチを起こすためには、今まで以上に“個人”に目を向けることが欠かせない要素になるのです。

2021年、No Company, inc.を設立し、代表取締役社長に就任。

これまでに100社以上の採用支援を手がけ、1,000名を超える人事・採用担当者と対話を重ねてきた。「スペックではなく、価値観でつながる採用(=スタイルマッチ採用)」という考え方を提唱し、SNS上のビッグデータを活用したZ世代の価値観・インサイト分析にも注力。マーケティングと人事領域を横断した支援を展開している。

「人と組織の問題は、社会全体の課題である」と捉え、従来の採用サービスでは解決できなかった本質的なテーマに、マーケティングとコミュニケーションの力で取り組む。日経クロストレンドなどでの連載や、各種メディア出演も多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。