本記事は、秋山 真氏の著書『これまでと同じ採用手法で大丈夫なのか?と悩んだときに読む採用の新基準』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

いい採用を実現させるカギ

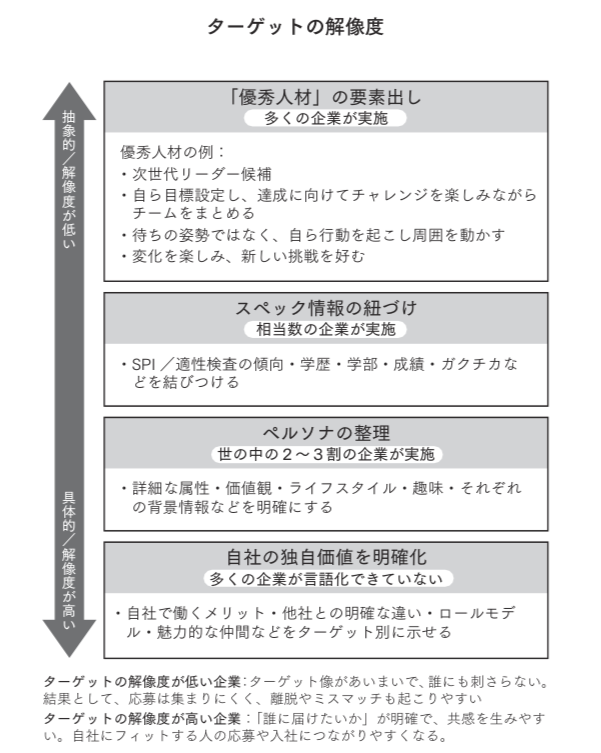

カギとなる視点:ターゲットの解像度が高い

No Companyに採用活動支援のオファーをくださる会社の役員や採用担当者に「採用ターゲットはどのような人ですか?」と質問すると、ほとんどの人が「優秀人材です」と答えます。

しかしこれでは、質問に何も答えていないといわざるを得ないでしょう。世の中にわざわざ「優秀ではない人」を求める会社はありません。すべての企業が、「優秀人材」を求めています。

採用ターゲットを聞かれて「優秀人材です」と答えるのは、極端にいえば「採用ターゲットは人間です」と答えるくらいに、採用ターゲットを何も絞り込めていないことを意味するのです。

この状態のまま、自社サイトやSNSで求職者に対し発信をしたところで、「求職者には刺さらない、『よいことをいっている風』の表現」「優秀人材という幻想」にハマってしまいます。

そこで、「優秀人材とは、どのような人ですか?」と質問すると、たいてい次のような答えが返ってきます。

「次世代リーダー候補」

「自ら目標設定し、達成に向けてチャレンジを楽しみながらチームをまとめることができる人」

「待ちの姿勢ではなく、自ら行動を起こし周囲を動かすことができる人」

「新しいことに挑戦するのが好きで、変化を恐れずに楽しめる人」

求めているのはどのような求職者なのか、少しは絞り込めた気もしますが、実際には「優秀人材です」と答えているのと何も変わりません。このような求職者は、世の中のどの企業も求めている人だからです。そして、「求職者には刺さらない、『よいことをいっている風』の表現」「優秀人材という幻想」の根本も解消できていません。

「ならば」と多くの企業は、「SPI/適性検査の傾向」「学歴」「学部」「成績」「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」といったスペックと組み合わせて、求める人物像を絞り込もうとします。

先ほどよりは少し、ターゲットの解像度は高まりました。

しかしこれも、相当数の企業がすでに実践していることです。決定的な差別化にはなりません。

そこで、さらなる差別化を求める企業は、ペルソナの整理を行います。

ペルソナとは、「ターゲット像」を、年齢・性格・価値観・ライフスタイルなどを含めて具体的に描いた“仮想人物像”のことです。

たとえば、「22歳、都内の私立大学に通う経済学部の学生。ゼミでは地域創生をテーマに研究しており、大学ではサークル活動とアルバイトを両立。趣味は読書。将来は地域や人の役に立つ仕事がしたいと考えており、企業選びの際には“人の雰囲気”や“やりがい”を重視する」といったかたちです。

このように、まるで実在する人物のように詳細に描き出すことで、ターゲットを深く理解することができるのです。

求める人物像の「詳細な属性」「価値観」「ライフスタイル」「趣味」「それぞれの背景情報」を設定し、「誰に応募してほしいか」をより明確にするわけです。

これも先ほどの「スペックと組み合わせるだけ」に比べると少なくなりますが、それでもそれなりの数の会社が実践しています(私の体感としては世の中の2~3割が実践していそうです)。

ここまでくるとターゲットの解像度もかなり高まってはいるので「世の中の2~3割」に入るだけでも十分という考え方もあるかもしれませんが、「企業が選ばれる側」となる売り手市場の現在では、選考中の離脱を防ぐために求職者に対して動機づけが必要となるため、より踏み込んでターゲットの解像度を高める必要があるでしょう。

就職活動・転職活動を行っている求職者が入社するのは、最終的には1社のみです。採用を成功させるためには、「世の中の2~3割」で満足せず、「さらにそのなかで、競合にどう勝つか」という思考を突き詰めなければなりません。

そのカギとなるのが、このあと説明する「自社の独自価値」です。

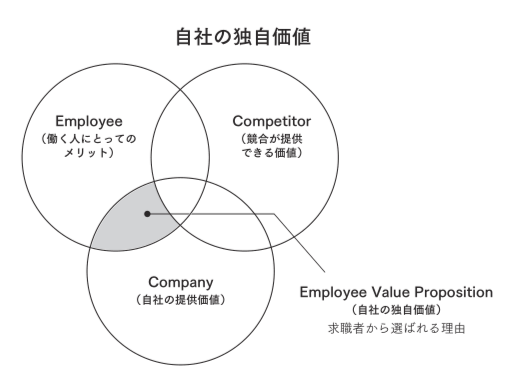

カギとなる視点:「自社の独自価値」を明確に提示できる

「訴求便益」や「Value Proposition」はマーケティングの世界でよく使われる言葉で、「商品やサービスが顧客にもたらすメリット」を指します。

採用に置き換えると、「自社がターゲットにもたらすことができる価値」といえるでしょう。Employee Value Proposition(EVP)ともいわれ、たとえばターゲット別に示せる「自社で働くメリット」「他社との明確な違い」「ロールモデル」「魅力的な仲間」などが挙げられます。

この「EVP」のことを、より噛み砕いた表現で「自社の独自価値」と呼んでいきます。

この「EVP」にまで踏み込んで、自社の位置づけを明確にしている会社は、まだ日本にはほとんどありません。

そのため、「EVP」は強力な差別化要素となり、採用活動を他社より優位に進めることができるようになるのです。

採用に強い会社は例外なく、「ターゲットの解像度」を高め、「自社の独自価値」を明確に示すためのステップを踏んでいます。

そのステップを踏むことで、ターゲット層の求職者に対し、「あなたが当社に入社しないといけない理由」を明確に説明できるようになります。

2021年、No Company, inc.を設立し、代表取締役社長に就任。

これまでに100社以上の採用支援を手がけ、1,000名を超える人事・採用担当者と対話を重ねてきた。「スペックではなく、価値観でつながる採用(=スタイルマッチ採用)」という考え方を提唱し、SNS上のビッグデータを活用したZ世代の価値観・インサイト分析にも注力。マーケティングと人事領域を横断した支援を展開している。

「人と組織の問題は、社会全体の課題である」と捉え、従来の採用サービスでは解決できなかった本質的なテーマに、マーケティングとコミュニケーションの力で取り組む。日経クロストレンドなどでの連載や、各種メディア出演も多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。