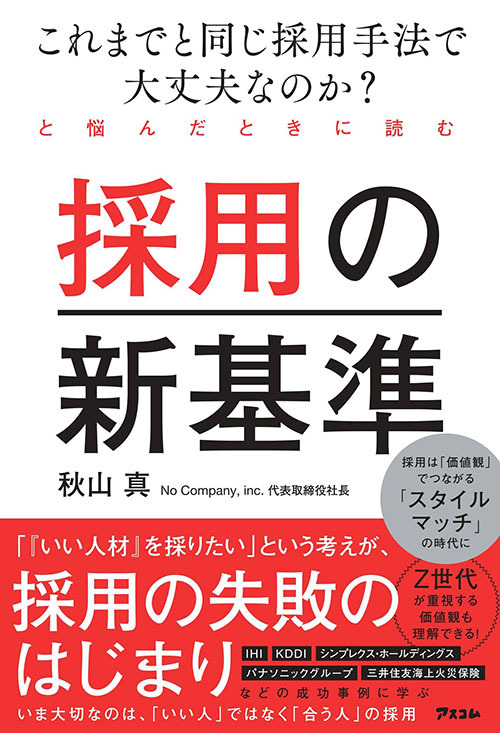

本記事は、秋山 真氏の著書『これまでと同じ採用手法で大丈夫なのか?と悩んだときに読む採用の新基準』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

問題を複雑化させる企業内のジェネレーションギャップ

採用担当者が抱える悩みは、「多忙」だけではありません。採用市場を取り巻く現状に対する上長との認識の違いもまた、ひとつのハードルになっています。

これからする話はあくまで一般論であり、すべての企業に当てはまるわけではありませんが、たいていは20~40代が採用担当者やチームリーダーを務め、50~60代の上長や役員がその業務を監督するという構図になっている企業が多いです。

そしてなかには当然、情報をうまくアップデートできていない上長や、「頑張ればなんでもできる」という、古い体育会系気質の上長がいたりします。

そんな彼らの多くは、企業の採用活動には以前よりも多くのリソースが必要となっていて、すべてを内製化するのが難しいことをしっかり理解できていません。

「No Companyみたいな外部の支援会社を入れる必要ある?」

「全部自社でやってよ。できるでしょ」

「自分たちの時代はちゃんとできていたよ」

採用担当者の方とお話をしていると、このようなことを上長から言われたというエピソードをよく聞きます。

Z世代の求職者の採用を難しくしている理由のひとつに、企業(採用チーム)と学生のジェネレーションギャップの問題が挙げられるかもしれませんが、じつは採用担当者とその上長という、企業内におけるジェネレーションギャップのほうが切実な問題なのかもしれないのです。

Z世代とのギャップは、理解を深めようと努力することによって埋められますが、上長を説得してギャップを埋めるのは、そう簡単なことではないでしょう。

しかし、解決への道がないかといえば、そんなことはないと私は考えます。

ここでもカギを握る重要なファクターは、「スタイル」という概念です。スタイルはすなわち価値観なので、世代で制限されるものではありません。

新たな採用施策の導入をなかなか理解してくれない上長に「今どきはSNSを使わないとダメなんですよ」と手法論ありきで進言したら、「自分はSNSを使っていないからよくわからない」といったように具体的なイメージがなかなか伝わらなかったり、「猫も杓子もSNSだな」とか、「機械音痴で悪かったね」というように、マイナスのリアクションをとられてしまったりする可能性もあるでしょう。

でも、「ただただ採れる人を採るのではなく、同じ志を持ってこの会社で一緒に働いてくれる若手を真剣に探しましょう」「多様性の時代に同じ価値観を持つ仲間を集めるためには……」とスタイルに関わる部分を強調したうえで、「そのためにはスタイルが伝わりやすいSNSが必要不可欠なんです」と後づけで伝えれば、「なるほど、そういうことなんだね。なら、やってみて」と理解を得られるかもしれません。

どんなに頑固な上長でも、採用が難しくなってきていることは理解していますし、会社のためにその状況を改善しなければならないという想いは、必ず持っているはずです。

スタイルを念頭に置いて訴求していけば、企業内のジェネレーションギャップをも解消に導けると考えています。

「スタイルマッチ」は社会を変える力を持っている

採用において本質的なマッチングを実現するには、スキルや肩書ではなく、価値観とその“体現のされ方”に注目する視点─つまり「スタイルマッチ」が不可欠です。

しかしながら、スタイルマッチの可能性は、単なる採用成功にとどまりません。

この概念が企業にも求職者にも広く浸透していけば、日本全体が抱える労働力不足や地域衰退といった社会課題の解決にも、大きく貢献できると私たちは考えています。

出生率の低下と若年層の都市部への流出などにより、2050年までに全体の約4割の自治体が消滅する可能性があるという、衝撃的な予測がありますが、もし地方にある企業が自社のスタイルや価値観をしっかり発信し、それに共鳴する人と出会えるようになれば─。

地元を離れていた若者が、「このスタイルなら働いてみたい」と思えるようになれば─。

リモートワークやハーフコミットといった柔軟な関わり方を通じて、「完全移住」にこだわらない働き方を選べるようになれば─。

人の流れは変わり、地方の雇用は再生し、日本全体の持続可能性はぐっと高まっていくはずです。

スタイルマッチによる“価値観ベースの適材適所”は、個人と企業だけでなく、地域社会や日本の未来さえも支える、新しい可能性の扉を開くカギになる─私は、そう信じています。

さらに、労働人口が減少するこれからの日本では、一人ひとりがいかに力を発揮できるか=生産性をどう高められるかが、極めて重要になります。

スタイルマッチによって、自社のスタイルに合致し、力を発揮しやすい人と出会えるようになれば、企業のリソースはより効果的に活用され、離職やミスマッチによるロスも減少します。

また、同じ目標を達成するための共通の価値観を持ったメンバーが集まることで、組織内の意思決定や連携もスムーズになり、より強く一体感のある企業体へと進化していくでしょう。

スタイルマッチは、企業の個別課題にとどまらず、日本企業全体の競争力や持続可能性を底上げしていくための土台になると考えています。

もちろん、会社自体にも、スタイルマッチを取り入れることで、このような多くのメリットがあります。

- 求職者自身の志望動機も深くなり、入社前後のギャップが減る

- 共感で入社してくれる人が増え、定着しやすい

- 「選ばれる理由」が明確になり、採用競合との差別化ができる

- 社内外で一貫したメッセージが出せ、ブランド強化につながる

- 価値観ベースの判断ができ、組織の迷いが減る

2021年、No Company, inc.を設立し、代表取締役社長に就任。

これまでに100社以上の採用支援を手がけ、1,000名を超える人事・採用担当者と対話を重ねてきた。「スペックではなく、価値観でつながる採用(=スタイルマッチ採用)」という考え方を提唱し、SNS上のビッグデータを活用したZ世代の価値観・インサイト分析にも注力。マーケティングと人事領域を横断した支援を展開している。

「人と組織の問題は、社会全体の課題である」と捉え、従来の採用サービスでは解決できなかった本質的なテーマに、マーケティングとコミュニケーションの力で取り組む。日経クロストレンドなどでの連載や、各種メディア出演も多数。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。