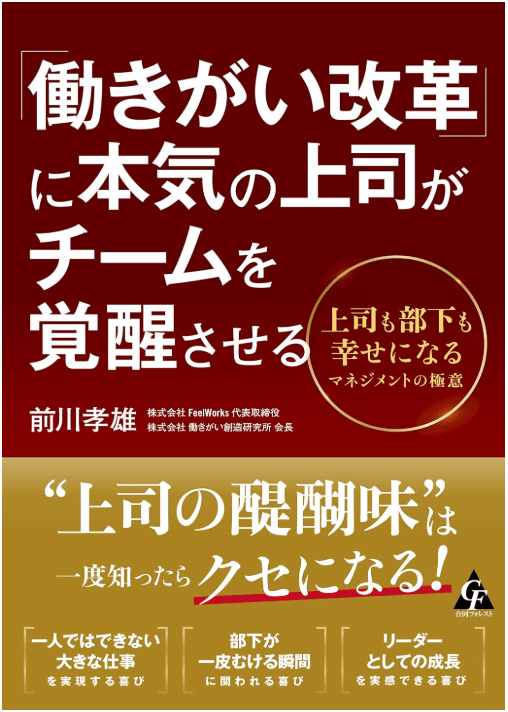

本記事は、前川 孝雄氏の著書『「働きがい改革」に本気の上司がチームを覚醒させる: 上司も部下も幸せになるマネジメントの極意』(合同フォレスト)の中から一部を抜粋・編集しています。

職位は年齢ではなく経験値。修羅場でマネジメント力を鍛え続けよう

大企業で続々広がる年功制の廃止

ある大手メーカーでは、国内事業所の課長職と部長職を公募制に移行しました。年齢制限は設けず、意欲と能力さえあれば20代でも管理職に就く道を開いたのです。それまでの課長・部長への平均就任年齢は、それぞれ40代前半・50歳前後ということですから、社内に衝撃が走ったことでしょう。

同様の動きは、他にも。管理職への昇格試験を廃止し、20代でも実力次第でプロジェクト・マネジャーや課長職に抜てきできる制度に改めた企業。昇格・昇進に必要としていた勤務期間要件を撤廃し、入社年次や年齢に関係なく、能力評価によって、やはり20代から管理職登用を可能にする制度に改めた企業も。30代前半で管理職を務める社員の給与を大幅に上げる金融企業も出てきました。

日本型雇用の典型ともいえる大企業が、続々と年功制の廃止を推し進め、若手人材の大胆な登用へと大きく舵を切り始めています。

背景にあるのは、環境大激変の中で、事業・ビジネスモデルや商品・サービスにも大胆な改革が必須であり、人も組織も従来の延長線上では立ち行かず、このままでは自社の未来はないとの思い。そして、変化に迅速に対応できる人材を年次や年齢にとらわれず内外から登用せねば企業として存続できない、という経営サイドの強い危機感の現れでしょう。

マネジメントも経営も実年齢より経験

こうした動きに対しては、「いくら優秀でも、果たして20代で本当に管理職が務まるのか?」との疑問の声が挙がりそうです。しかし、私は現場マネジメントのみならず経営すら、実際の年齢ではなく経験が重要だと考えています。

リクルートでは、私が働いていた当時、プロフィットセンター制を取り入れていました。故・稲盛和夫氏が実践し推奨した“アメーバ経営”と同様に、社内の各チームがそれぞれに独立採算経営を行う仕組みです。

1990年代、当時チームを任されていた現場マネジャーの大半は、20代後半。社員の平均年齢自体が若かったこともありますが、20代管理職が小さな会社の社長のように、マネジメントに勤しんでいました。かつ20代でも裁量と権限が与えられれば、もともとの素養開花に加えて、経験を積むことで実績を上げられたのです。

また、急成長し上場したスタートアップ企業の若手経営者にインタビューを行った時のこと。この経営者は、30歳前後の若さながら派手な経営手法でM&Aを繰り返すなど、世間の耳目を集めると同時に、バッシングも受けていました。

しかし本人いわく、「自分は『若造のくせに』と年齢を揶揄される。しかし、自分は学生時代に起業し、20歳頃から経営経験を積んできた。長い社内選抜を経てようやく経営の舵取りを始めた大企業の50〜60代経営者よりも長く経営をしているのだから、年齢で批判される謂れはない」と語っていたのが、印象的でした。

たとえ若くとも経営の修羅場を経験し、経営者としての手腕を発揮できるのはもっともな話です。反対に、たとえ40~50代のベテランでも、いきなり管理職や経営者を任されたのでは、人や組織を動かすことは容易ではありません。

権限と裁量を持つことで、勇気を出して意思決定し、人と組織を動かしながら、結果責任を負うマネジメントの修羅場経験を重ねることでこそ、マネジメント力は鍛えられるのです。

20代上司のもと、60代部下が働く時代。職位は役割と心得よう

20代管理職が現れることなど、別世界の話と感じるかもしれません。しかし、組織改革の流れとともに脱年功制の人事制度改革が拡がる可能性があります。一方で、高年齢者雇用安定法の改正で、企業にはすでに70歳までの就業機会確保の努力義務が課せられました。

したがって、役職定年や再雇用後に、20代上司のもと60代、70代の部下が働くことは珍しい光景ではなくなっていくでしょう。実際、FeelWorksが開講する管理職向け「上司力®研修」でも、受講する管理職の悩みには必ず年上部下のマネジメントの難しさが挙がります。

では、働くすべての人にどのような心構えが必要でしょうか。まず大切なのは、会社での職位は人としての上下を示すものではないことです。管理職は決して人として「偉い」わけではなく、1つの役割に過ぎないととらえることです。職場では、上司が職務上のマネジメント機能を担い、部下は職務分担とキャリアに応じたメンバーシップを担うことが、それぞれの役割です。

しかし、仕事上の役割関係を除けば、人と人。60代と20代なら人生の先輩・後輩であり、日頃からその立場を尊重し合うのも当然です。こと年下上司は、まずこの点を踏まえる必要があります。また年上部下も、かつての自身の役職へのこだわりや、年齢が上であることによるプライド意識から脱し、年下上司の役割を尊重すること。

さらには、メンバーとしての当事者意識を持ち、これまでの経験やキャリアを活かし、チームへ参加し貢献をしっかり果たすこと。上司、部下ともに、新しい時代の変化と新しい自分の役割を楽しむマインドを持ち、生き生きと働き続けたいものです。

株式会社働きがい創造研究所会長

青山学院大学兼任講師

1966年、兵庫県明石市生まれ。

大阪公立大学、早稲田大学ビジネススクール卒業。

「上司力®」提唱の第一人者。株式会社リクルートで『リクナビ』『ケイコとマナブ』などの編集長を経て、2008年に株式会社FeelWorks創業。

「日本の上司を元気にする」をビジョンに掲げて、研修事業と出版事業を営む。30年以上一貫して、働く現場から見た上司や経営のあり方を探求している。「上司力®研修」等で500社以上を支援。著書は『本物の「上司力」』(大和出版、2020年)、『「働きがいあふれる」チームのつくり方』(ベストセラーズ、2019年)、『50歳からの逆転キャリア戦略』(PHP研究所、2019年)ほか約40冊。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

上司も部下も幸せになるマネジメントの極意