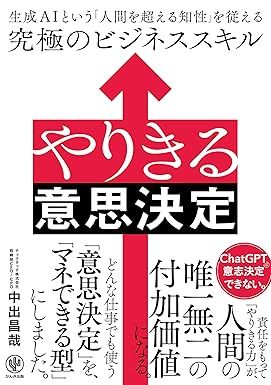

本記事は、中出 昌哉氏の著書『やりきる意思決定 生成AIという「人間を超える知性」を従える究極のビジネススキル』(かんき出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

様々な情報に触れておく「道具箱」

様々な情報に触れておくことは、課題発見において非常に重要です。なぜなら、多様な知見や事例に触れることで、自社では気づかなかった視点や課題の候補(のヒント)を得られるからです。

また、業界の最新トレンドや競合の動向を把握することで、将来起こり得る変化に先手を打つことも可能になります。

その中で特に気をつけるべきことは、他社の成功事例や流行している手法に安易に流されないことです。

例えば、とある小売業で成功したデジタル戦略が、そのままでは自社の顧客層や事業構造に合わない可能性もあります。そのため、外部から得た情報を自社の状況に置き換えて考え、「この手法は本当に自社の顧客ニーズや経営課題に合致するのか」を慎重に検討する必要があります。

また、情報収集の段階では、常に課題の発見と理解に焦点を当てることが重要です。この時点で具体的な解決策に飛びつくのではなく、まずは「何が本当の課題なのか」を明確にすることを最優先にすべきです。

解決策を急ぐあまり課題の本質を見誤ると、効果的な対応ができなくなってしまいます。課題の発見フェーズでは、解決策をそのまま持ってくるのではなく、課題の理解に努めることが一番重要になります。

特定のアイディアに早急に飛びついてしまうと、2つのリスクが生じます。

1つ目は、経営にとって本当に重要ではない小さな課題のリサーチに、多くの時間を費やしてしまうリスクです。例えば、全体の売上への影響が限定的な商品カテゴリーの分析に何カ月も費やしてしまうといった状況が起こり得ます。

2つ目は、具体的な結論に至らない抽象的な議論に、時間を浪費してしまう危険性です。「もっと顧客体験をよくすべき」といった漠然とした話し合いを繰り返すだけで、本当に解くべき課題なのか、具体的な課題解決方法に至らないケースがこれに当たります。

また、様々な情報に触れておくことを実践するために、僕個人のルーティーンとして、「外の人に会いに行く」ことを心がけています。スタートアップの人に会うこともありますし、大企業の人に会うこともあります。

特に、経営の最前線で意思決定を行っているCXOレイヤー(経営幹部)の方々に積極的に会いに行くように心がけています。月に5〜10人とお話することを目標にしています。

このようなハイレイヤーの人との交流を続ける目的は大きく三つあります。

① めちゃくちゃ勉強したい

② 何か僕が持っているものを返したい

③ 恥をかきたい

です。

それぞれ意図を説明します。1つ目「めちゃくちゃ勉強したい」は、彼らから最新の知見や業界動向を学ぶことです。経営のトップに立つ方々は、通常のビジネスパーソンよりも先を見据えた情報や専門的な知識を持っていることが多く、そこから得られる学びは非常に貴重です。

2つ目「何か僕が持っているものを返したい」は、自分の知見やアイディアを共有し、他の人に少しでも貢献したいと思っているからです。これは、僕自身が様々な人のアドバイスや手助けを受けながら成長してきた人間なので、何かを返したいという純粋な思いで取り組んでいます。

3つ目の「恥をかきたい」というのは、僕が特に意識している重要な目的です。例えば、議論の場で、自分があまり詳しくない分野について、あえて自分なりの仮説や意見を述べるようにしています。

「この業界ではこのような変化が起きるのではないか」「このビジネスモデルにはこういった課題があるのでは」といった具体的な考えを示し、その道のプロから率直なフィードバックや、ときには厳しい指摘をもらうのです。

このアプローチをとると、単に話を聞くだけでは得られない深い学びが得られます。自分の考えが間違っていたり、視野が狭かったりすることを指摘されるのはたしかに恥ずかしいものですが、そこから得られる学びは格段に深いものになります。

「あ、こいつは何もわかっていないな」と思われるリスクを承知で議論させてもらい、その後、徹底的に勉強して理解を深めるというサイクルが、僕の成長を加速させてきました。

僕は、人間というものは年をとるとなかなか恥をかけなくなり、恥をかかない時間=成長していない時間だと個人的に思っています。

キャリアが進むにつれて、多くの人は「もうこの立場で基本的なことを知らないとは言えない」「質問すれば、無能だと思われるかもしれない」という恐れを抱くようになります。

特に組織のリーダーになると、評価や周りの目を気にして、わからないことを素直に認めるのが難しくなる傾向にあります。会議の場で「すみません、そのことについては詳しくないのですが……」と言うことすら、自分の評価を下げるリスクのように感じてしまうのです。

シニアになればなるほど、周囲からの評価を気にして「無知」をさらけ出すことを避けるようになり、それが学びの速度を鈍らせていることに気づきました。最も残念なのは、組織のトップに立つほど「わからないことを聞ける人」が減っていくという現実です。

「恥をかかない時間は成長していない時間」だと実感し、意識的に自分を不快な状況に置くことで学びを最大化する方法を模索した結果、この習慣が形成されました。

最近恥をかいていないなと感じたら、それは成長が止まっている警告サインだと捉え、すぐに知識や経験が自分より豊富な人に会って、議論する機会を作るよう心がけています。

このような積極的な「恥のかき方」は、学びを加速させるための効果的な方法として、ぜひ試してみることをお勧めします。この習慣は、「様々な情報に触れておく」ことに直結します。

会って話したこと・自分が感じたことは、スプレッドシートとNotionに時系列で記録しています。

これは、備忘録として、話したことを思い出したいときに自分用で見ているものです。具体的には、横軸に、お会いした日付・お会いした人・勉強になったこと・感じたこととその理由をメモしています。

このメモに書いた抽象化されたエッセンスは、僕自身が経営を考え実施するときに総動員しているものでもあります。

テックタッチでは、「AI Central」(AI技術を活用した新規事業開発を担う専門組織)の事業責任者としてAI戦略をリード。プロダクト戦略責任者(CPO)および財務責任者(CFO)も担う。また、一般社団法人日本CPO協会の理事も務める。

東京大学経済学部、マサチューセッツ工科大学(MIT)MBA卒。野村證券株式会社にて投資銀行業務に従事し、素材エネルギーセクターのM&A案件を多数手がける。その後、カーライル・グループにて投資業に従事。ヘルスケア企業のバリューアップや、グローバル最大手の検査機器提供会社への投資等を担当。テックタッチには2021年3月、CFOとして入社。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。