本記事は、中出 昌哉氏の著書『やりきる意思決定 生成AIという「人間を超える知性」を従える究極のビジネススキル』(かんき出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

組織のベクトル統一のケースと「道具箱」

目標の設定は想像よりも難しいと思います。

常に変化していく環境に向き合っていると、自社の立ち位置も刻一刻と変わります。最初に考えていた課題設定は、実行をしていくたびに解像度も上がるため、最初に立てた目標はどんどん跡形もなくなり、なんとなく前に進んでいってしまう。

そして、たいていの場合、誰かが「あれ? 最初に立てたあの目標ってどうなっていましたっけ?」と教えてくれて、やばい! 目標を作り直さないといけない、という事態になることは多いでしょう。

僕自身も何回も失敗を経験して、目標を作り変えるプロセスを繰り返して、意味のある目標の立て方を磨いてきました。

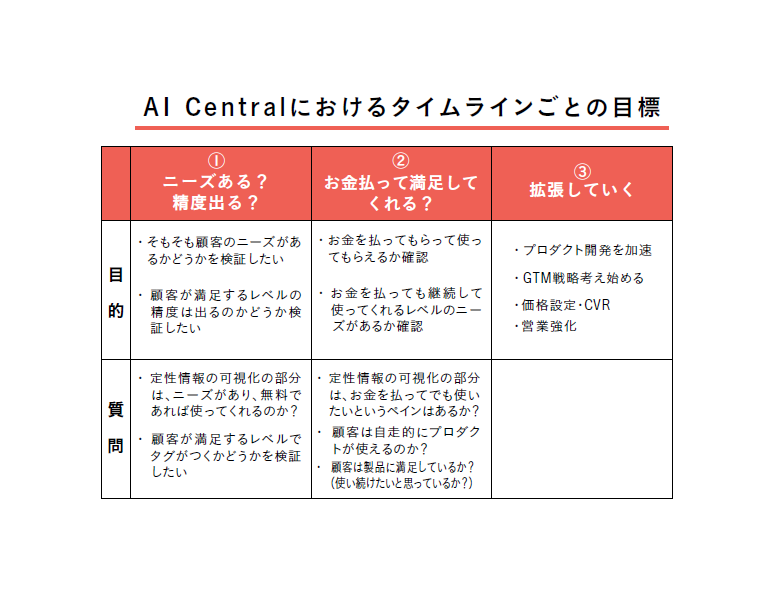

例えば、AI Central新規事業の例で言うと、目標を立てる際に3つの工夫をしていました。

① タイムラインごとの目標設定:事業の発展段階に応じて異なる目標を設定しました

② 各タイムラインの詳細を明確化:それぞれの段階における具体的な時間軸、必要なリソース、達成したいアウトプットを明確にしました

③ 柔軟性の確保:目標を朝令暮改する可能性についても、事前に説明していました。また、変更が必要な場合は、チームメンバー全員に理由を丁寧に説明するプロセスを決めていました

目標を立てる際の3つの工夫のうち、1つ目の「タイムラインごとの目標設定」についてさらに詳しく説明しておきましょう。

新規事業の場合、「この事業はいけそうだ」という目途を立てることが、プロダクトを本格ローンチする前の目標となります。

ただし、最初から売上目標だけを設定してしまうと、短期的な売上を追うあまり、ユーザーニーズの深い理解や製品品質が犠牲になりやすく、長期的に成功するプロダクトが作りづらくなります。

そのため、下図のように事業を段階的に3つのフェーズに分け、フェーズごとに適切な目標を設定しました。

最初の時間軸である、「ニーズある? 精度出る?」では、そもそもニーズがあるのかということと、生成AIのプロダクトなので、生成AIの精度が出るのかだけに注力。

ここの段階では、売上は絶対に追わずに、顧のニーズに対する理解の向上(「顧客に憑依する」という言い方をよく僕は使います)と、生成AIアウトプットの精度(精度がよくないと顧客のニーズに応えられないので)の向上のためのR&D(研究開発)にフォーカスしました。

そして、この「ニーズある? 結果出る?」の検証が終わると、次のタイムラインに移行します。

2つ目のタイムラインは、顧客がお金を払ってくれるプロダクトなのかについて検証するフェーズを設けました。ここでも売上は追わずに、「顧客がお金を払ってでも解決したい悩みなのか」を理解する、ということにフォーカスしています。

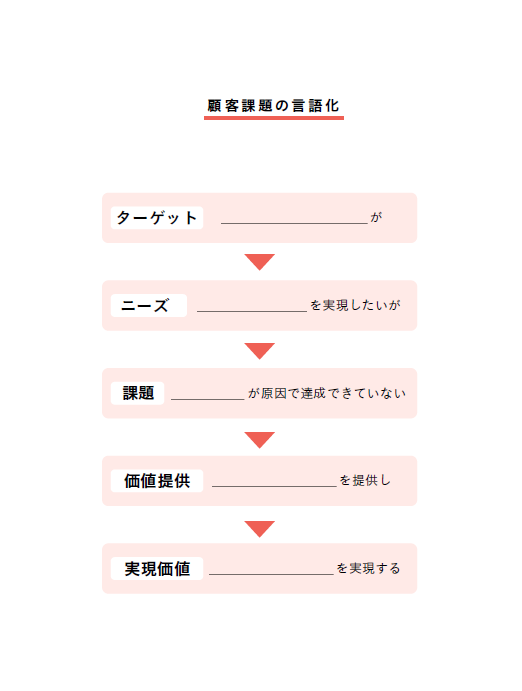

お客様の課題理解を目標にしているので、顧客の課題を明確に言語化して可視化し、チームで共有することを重視しました。これは目標設定の重要な一部です。なぜなら、チーム全員が同じ顧客課題を理解していなければ、適切な解決策を開発できないからです。

このフェーズでは、潜在顧客にプロトタイプ(試作品)を実際に使ってもらい、その使用状況を観察しました。その過程で、製品の使い方についての理解度を検証すると同時に、私たちが特定した課題が本当に解決できているかを客観的に評価します。

こうした検証作業によって、チーム全員が同じ目標に向かって進んでいるかを確認できます。

顧客課題の言語化をすることを最終目標にしています。

図は、顧客のニーズとその解決方法を体系的に言語化するフレームワークを示しています。

このフレームワークで言語化する内容は、具体的には以下の通りです。

① ターゲット顧客は誰なのか

② そのターゲット顧客がどのようなニーズを持っているのか

③ 現在、顧客はそのニーズをどのように解決しようとしているのか

④ なぜ現在の解決方法では、十分に達成できていないのか

⑤ 私たちの新しい解決方法が、どのように全く異なる価値を提供できるのか

このフレームワークを活用することで、チームの全員が顧客像と解決すべき課題について、同じ目線を持てるようになります。また、共通のユーザーペルソナを持つことで、製品開発から販売まで一貫した方向性を保つことができるようになります。

これが第一フェーズの目標設定です。その後、第二フェーズのアプローチを経て、最終フェーズでは本格的な事業展開に向けて準備を進めます。具体的には、製品の価格設定や、有償サービスとしての提供方法、また最初のユーザーセグメントをどこに設定するかなどの、重要な意思決定を言語化していきます。

目標を立てる際の3つの工夫の、2つ目の「各タイムラインの詳細を明確化」は、タイムラインごとに詳細な目標を立てていくのがお勧めとなります。

このような形で、各フェーズごとに、実施期間、具体的な目標、数値目標、投入するリソース量を明確に定義していきます。

チームはこの計画を定期的に振り返ることで、「現在どのフェーズにいるのか」「今はどの施策を検証しているのか」を共通認識として持つことができます。これにより、全員が同じ方向を向いて進むことができる基盤を構築しています。

それぞれのタイムラインごとに、プロジェクトの詳細を具体化していく形がよいでしょう。考えるべき項目としては、目的、答えるべき質問、KPI、投資人数、投資金額、期間などを明確に定義していきます。

テックタッチでは、「AI Central」(AI技術を活用した新規事業開発を担う専門組織)の事業責任者としてAI戦略をリード。プロダクト戦略責任者(CPO)および財務責任者(CFO)も担う。また、一般社団法人日本CPO協会の理事も務める。

東京大学経済学部、マサチューセッツ工科大学(MIT)MBA卒。野村證券株式会社にて投資銀行業務に従事し、素材エネルギーセクターのM&A案件を多数手がける。その後、カーライル・グループにて投資業に従事。ヘルスケア企業のバリューアップや、グローバル最大手の検査機器提供会社への投資等を担当。テックタッチには2021年3月、CFOとして入社。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。