本記事は、中出 昌哉氏の著書『やりきる意思決定 生成AIという「人間を超える知性」を従える究極のビジネススキル』(かんき出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

小さな実験のケースと「道具箱」

実行に落とすというプロセスには様々な難しさがあります。例えば、計画と実際の行動のギャップ、リソース配分の最適化、チームの意思統一などが挙げられます。また、実行方法についても無数のアプローチが存在するため、個人やチームの経験や能力によって成果に大きな差が生じることがよくあります。

ここで、僕が立ち上げたAI Centralを例として一緒に考えてみたいと思います。

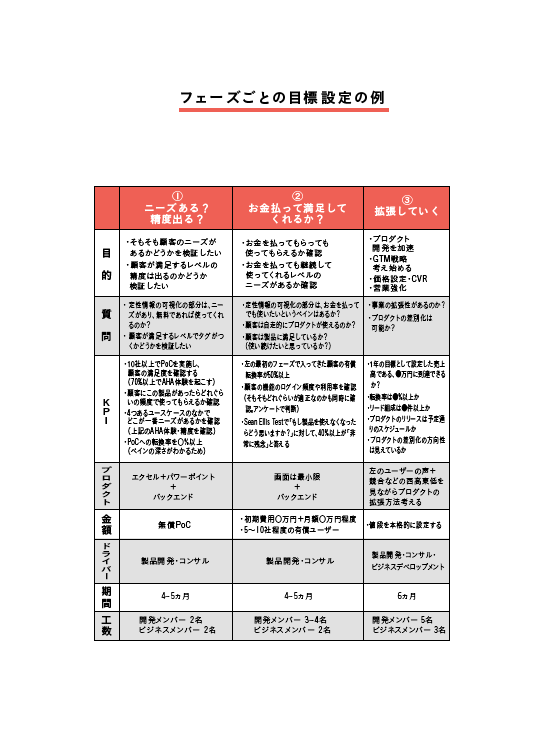

この事業を参考に、目標設定フレームワークを適用した例を見てみましょう。

私たちが立てた段階的な目標を示しています。

これから説明する目標設定と実行のプロセスについて、もしAI Centralの事業の責任者だったらどのようなことをされるのかを想像しながら読み進めていただけると幸いです。

ここで取り上げる第一段階(①「ニーズある? 精度出る?」)の目標設定は、次のとおりです。

目標

- 10社以上でPoC(実証実験)を実施し、顧客の満足度を確認する(70%以上でアハ体験を起こす)

- 顧客にこれがあったらどれぐらいの頻度で使ってもらえるか確認

- どの顧客セグメントでニーズがあるかを確認(上記のアハ体験・精度・ログイン率を確認)

リソース

- エンジニア2名、ビジネスチーム2名

この目標を達成するために、行動に移そうとなったとしましょう。

どのような行動を起こしていきますか。

少しだけ考えてみてから読んでもらえると嬉しいです。

ここからは私たちが実際に行った取り組みをご紹介します。これを読むことで、理論だけでなく具体的な実行方法が理解でき、みなさんのビジネスでも応用いただけると思います。

プロダクト開発と顧客開拓は密接に関連していますが、わかりやすく説明するために分けてお話しします。

まず、プロダクト開発について説明します。通常、ソフトウェアのPoCでは、お客様に提供するために必要な機能を備えた形(ユーザーインターフェース、基本機能、データ処理能力など)をある程度作り上げてから提供するのが一般的です。

これはお客様が実際に使えるものでなければ価値を評価できないからです。

ただし、完全に作り切ってしまうと、時間もコストもかかるため、MVPと呼ばれる最小単位の開発を行うことが多いです。

MVPとは、必要最小限の製品(Minimum Viable Product)を略した言葉です。例えば、完全な分析機能や洗練されたUIなどは後回しにして、テキストデータの取り込みと基本的な分類機能だけを実装するといった形です。

しかし実際には、多くの企業でMVPの規模が大きくなってしまう傾向があります。例えば「最小単位」と言いながらも、基本機能に加えて複数のUI改善、詳細な分析機能、複雑なデータ連携機能なども含まれてしまい、結局数カ月の開発期間と多くのリソースを消費してしまうケースです。

AI Centralでは、この課題を解決するために、真の最小単位で検証することに注力しました。具体的には、システム開発に先立って、最終的なプロダクトが提供する機能と同等の結果を、人間のオペレーターとAIツールを組み合わせて手動で提供していました。

こうすることで、AIの作り込みの部分や、バックエンドのロジックや、人間が触れるソフトウェアのインターフェースを作る必要がなくなり、大幅に工数は削減できました(おそらく90%以上削れました)。

その分、顧客との接点や検証の機会を増やせるのと、製品の仮説検証を早く実施できるようになりました。

このように顧客の反応を迅速に確認することで、本当にニーズがあるかどうかを短期間で把握し、製品開発の方向性を早期に決定することができました。

プロダクト開発と並行して、「スモールに試す」アプローチを営業活動にも適用しました。

実際のプロダクトが完成する前から顧客反応を集めるため、製品コンセプトを紹介するプレゼン資料と機能を示すデモ動画を、かなり力を入れて作成しました。

最終的にその資料と動画を見るだけでプロダクトのイメージと、導入後にできることがはっきりと顧客に伝わるものを用意しました。

実際はプロダクトと呼べるものはないものの、「プロダクトがもうあるんですね!」という反応がほとんどでした。このような体験を営業段階で作れるかがカギになります。

重要なのは、お客様が得たい価値は「システム」にあるのではなく「課題解決」にあるという点です。お客様にとっては、少ない労力で良質なアウトプットが得られるなら、それがシステムによるものか人の手によるものかは本質的な課題ではありません。

そのため初期段階では、システム開発に時間をかけるよりも、一部を人力で補いながら同等の価値を提供し、スモールに検証を進めることが効果的です。

これにより最小限のリソースで市場検証が可能となり、顧客の課題理解と顧客理解が詰まったプロダクト開発を進められました。

逆に他社の例を見ていると、必要以上に作りこんで検証をしている例が多かったです。

「最小限で考えると何ができるのか」というマインドセットを常に持つことが大事かと思います。

また、顧客セグメントの確認においては、製品が活用してもらえる可能性がある様々な業種・業態の顧客層に対して、自分のつて、知り合いの紹介、VCの紹介などでひたすら会いに行きました。

もちろんすべての営業は僕が行いました。先ほど記載した、一部のAI機能、紙芝居(営業用資料)と動画で営業をしながらお客様と会話をしていきました。

商談では、基本的にはプロダクトの売り込みというよりは、プロダクトができることや、私たちが目指している世界観を伝えるのに30%ぐらいの時間を割き、70%ぐらいを課題のヒアリングに当てながら、提案型の営業をしていくことを繰り返していきました。

最初の1カ月程度で一部のAI機能、高品質な紙芝居(営業用資料)と動画を作り上げました。その後は、2〜3カ月ぐらいひたすらお客様に会いました。おおよそ40社ぐらい(かつお客様候補は基本的には超大企業の方でした)にお会いさせていただきました。

商談でやっていたことは、徹底的に「顧客が抱えている課題」の言語化をすることと、それに対して、僕たちが何ができるかを伝えていくことにフォーカスしました。

商談を始めた当初は、あらかじめ準備したデモ動画と営業資料を使って説明していましたが、商談を繰り返すほどに顧客が抱えている課題がわかるので、基本的には、平日はお客様と会話を重ね、土日で営業資料と動画をフルで全部ブラッシュアップする作業を続けていきました。

「顧客との会話と資料のブラッシュアップ」を5〜10回ぐらい繰り返すと、商談の際にお客様が「そうそう。その課題あるんだよね」となるレベルに仕上がります。商談を成功させるためにはそこにいかに早く到達するかがカギになります。

そして、課題を強く感じているお客様には、PoCに進んでいただき、秘密保持契約書を入れ、実際のデータをもらいながら、「御社が今活用できていない〇〇というデータは、私たちのプロダクトを使うと可視化ができて、結果として、△△という分析ができるようになり、××ということができ、結果として売上高が上がるようになりませんか」「御社が直面している〇〇という課題は、私たちのプロダクトを使えば△△のプロセスが自動化され、××時間の短縮が可能になります」といった具体的な解決策を示していくのを繰り返していきました。

そうすることで、プロダクトを作るうえで外せないものを理解でき、どのような順番でどのような機能が必要になるかを理解することができました。

また、様々なお客様との商談を繰り返すことで、「この業界のお客様はこの課題について強く悩んでいるが、あの業界ではそれほど重要視していない」といった具体的な傾向が見えてきました。

このように顧客の声を数多く集めることで、どういう顧客セグメントがどれぐらいの悩みがあるかを理解もできますし、プライシングもそれに応じて考えることができるようになります。

さらに、お客様の反応の強さを比較することで、少ないリソースで営業・マーケティングをかけていくときのセグメントの優先順位・当たる順番もはっきりし始めてきます。

このように行動しないとわからないことも多いので、行動しながら、解像度を上げ、いいプロダクトを作っていく、GTM(Go-To-Market)戦略を変えていくというサイクルを頻繁に早く実施していくことが新規の取り組みを成功させる肝となります。

重要な点は、「仮説は早く実践で検証し、顧客の声を基に素早く改善を重ねること」です。理論だけでは見えてこない実際の市場ニーズを捉えることができるのは、迅速な実行と改善のサイクルを回し続けることによってのみ可能になります。

テックタッチでは、「AI Central」(AI技術を活用した新規事業開発を担う専門組織)の事業責任者としてAI戦略をリード。プロダクト戦略責任者(CPO)および財務責任者(CFO)も担う。また、一般社団法人日本CPO協会の理事も務める。

東京大学経済学部、マサチューセッツ工科大学(MIT)MBA卒。野村證券株式会社にて投資銀行業務に従事し、素材エネルギーセクターのM&A案件を多数手がける。その後、カーライル・グループにて投資業に従事。ヘルスケア企業のバリューアップや、グローバル最大手の検査機器提供会社への投資等を担当。テックタッチには2021年3月、CFOとして入社。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。