本記事は、中出 昌哉氏の著書『やりきる意思決定 生成AIという「人間を超える知性」を従える究極のビジネススキル』(かんき出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

アナロジーで考える

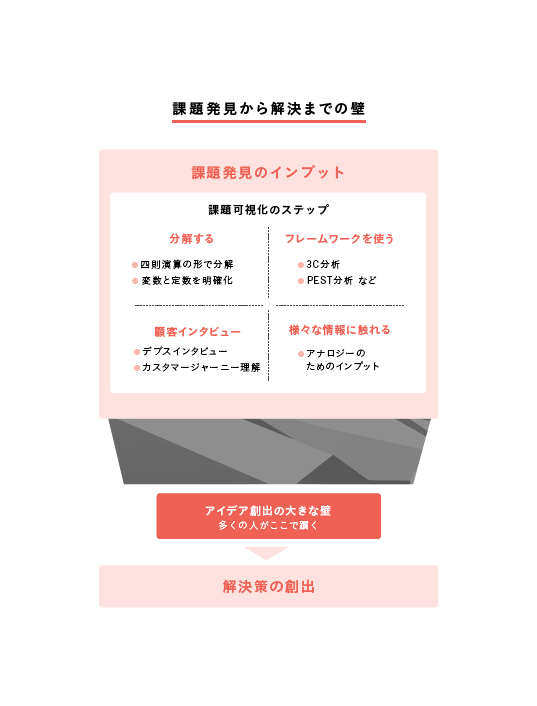

課題の絞り込みから課題解決フェーズでは、解くべき課題を選びつつ、「そもそもこのお題って解けそうだっけ?」を考え始めるタイミングでもあるので、課題を解くための新しいアイディアを生み出す思考が必要になってきます。

すなわち、解けるかどうかの解決方法が思い浮かぶかどうかが重要なポイントです。

「実施したときのインパクト」×「実施できそうな可能性」×「時間軸」で言うところの「実施できそうな可能性」がある程度(完全でなくても、もちろん大丈夫です)見えている必要があるためです。

では、解けるかもしれないという肌感覚はどこから来るのでしょうか。

解くべき課題が判明しても「どうやって解決すればよいのか」というアイディア創出の段階で、行き詰まることがあります。

僕自身も昔はそうだったので、アイディアの生み出し方を知るために、僕は成功事例から学ぶことにしました。

例えば、月間数千万人のユーザーを持つ人気アプリを開発した方や、みなが知っているような、大きな反響を呼んだ製品を作り出した実績のある方々にインタビューし、アイディアの発想法について教えていただきました。

その方たちへのインタビューでは、主に「革新的なアイディアはどこから生まれるのか?」と質問しました。その答えとして多くの方が共通して挙げたのは、アナロジー(既存の概念や解決策を別の分野に応用する方法)という発想法でした。

インタビューした方々は、それぞれ異なる言葉で説明してくれましたが、本質は同じでした。

僕なりに整理すると、アナロジーが革新的アイディアの源泉だと理解しました。

例えば、人気アプリを開発した起業家の方は「複数の発明を組み合わせることで、新しい価値が生まれる」と説明してくれました。

彼によれば、孫正義さんが電子辞書を発明した際にも、同様のアプローチをとっていたそうです。

孫さんは、単語帳を数冊使い、その単語帳を同時に開き、現れた単語を組み合わせて新しいアイディアを考えるというアプローチをとっていたそうです。「関数電卓」「辞書」「スピーチシンセサイザー(テキストを人工的な音声に変換する装置やソフトウェア)」という三つの単語が出てきたので、その組み合わせで、自動翻訳機を思いついたらしく、その発明特許を売却することで、最初の会社を興す軍資金を集めたという話を聞きました。

また、ある人は、自分が経験して、「面白い」「これは課題だ」と思ったことを書き溜めておいて、それを時間や場所を変えて使うと教えてくれました。この人は、アメリカで流行っているものを日本流に変えて持ち込むということをしており、一大企業を作った方でした。

どちらも興味深い話で、僕も常に思い出すのですが、これこそアナロジーの力なのです。僕自身が、アイディアをバンバン思いつくタイプではないので、アナロジーこそが僕のような人の活路だと信じています。

僕は「課題を見つける」までは得意だったのですが、そこから「課題を解決する」までは大きなギャップがあり、そのギャップを埋める方法がわからず、悩んでいた時期もありました。

しかし、アナロジーの威力を知ってからは、課題に取り組む方法が明確になりました。

解きたい課題を見つけた後は、自分が集めておいたアイディアの中から、似たような課題を解決している事例や方法を探す。そして、それらの要素を組み合わせて、新しい解決策を考案する。その後、考案した解決策が顧客のニーズに合っているかどうかを、顧客インタビューを通じて検証する。

これまでの経験から、この一連のプロセスこそが効果的なアプローチだと実感しています。

他業界の事例や他社の経営戦略をインストールしておくと、その会社が実施したこと・成功したこと・失敗したことが自社に活かせる瞬間がいつかやってきます。

僕自身も、本から学んだこと、人から教えてもらったことは常に引き出せるように構造化してメモをしています。その中で、仮説を考えているときに見返したりすることで、「こういうことをやったらよさそうだぞ」というアナロジーが浮かびやすくなります。

みなさんも「あの本に書いていた、あの方法なんだっけ?」「あの記事の、あの参考になった話なんだっけ?」「あの人の、あのためになる話なんだっけ?」と、アイディアとして今参考になりそうなのに、思い出せない、という経験はないでしょうか。

僕は人の数倍忘れっぽいので、よくあります。

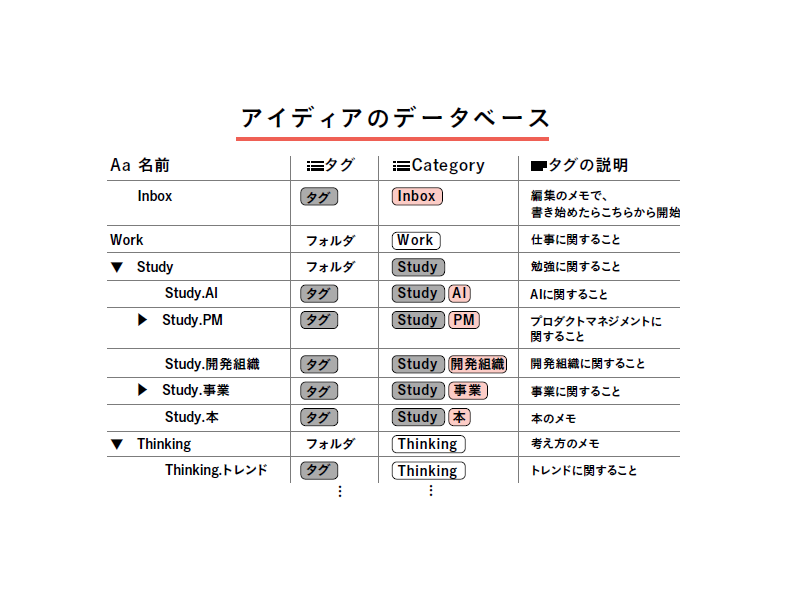

そこで編み出したのが次の方法です。これであれば、自分が何かを思い出したいときにインデックスになっていて、すぐ参照して使える形になり、今でも活用している方法です。

僕は、Notionというデジタルノートアプリを活用しています。

アイディアを記録する際に適切なタグをつけています。

例えば「プロダクト開発」「生成AI」「マーケティング」といった分野別のタグや、その他クロスで見れるようなタグを使い分けます。

本当はもっとタグがありますが、便宜上一部だけ掲載しています。

Notionでは画面上部の検索機能やフィルター機能を使って、必要なときにすぐに関連するアイディアを引き出せるようにしています。

このシステムを作るには、Notionでデータベースを作成し、プロパティとしてタグを設定するだけです。読者のみなさんも、NotionやEvernote、Microsoft OneNoteなど、お好みのノートアプリで同様の仕組みを作ることができます。

例えば、プロダクト開発の方法で勉強になった、生成AIを使った話であれば、「プロダクト開発」と「生成AI」の両方のタグをつけて、どちらからでも検索できるようにしています。また「重要度」という項目もあり、重要なものだけをソーティングできるようにしています。

課題を解くためのアイディア出しに詰まったときは、アナロジーで考えることがお勧めです。実際に、僕は新規の生成AI関連のプロダクト開発をしていますが、この着想もアナロジーから生まれました。

また、課題を見つけた後に、生成AIに似たような事例を聞いてみるのも効果的なので、ぜひ一度は試してみてください。

テックタッチでは、「AI Central」(AI技術を活用した新規事業開発を担う専門組織)の事業責任者としてAI戦略をリード。プロダクト戦略責任者(CPO)および財務責任者(CFO)も担う。また、一般社団法人日本CPO協会の理事も務める。

東京大学経済学部、マサチューセッツ工科大学(MIT)MBA卒。野村證券株式会社にて投資銀行業務に従事し、素材エネルギーセクターのM&A案件を多数手がける。その後、カーライル・グループにて投資業に従事。ヘルスケア企業のバリューアップや、グローバル最大手の検査機器提供会社への投資等を担当。テックタッチには2021年3月、CFOとして入社。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。