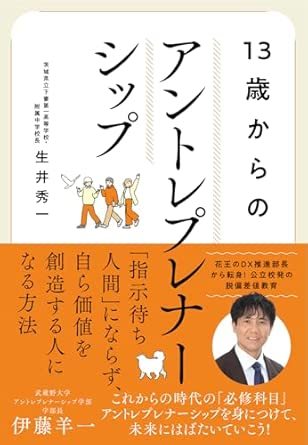

本記事は、生井 秀一氏の著書『13歳からのアントレプレナーシップ』(かんき出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

校長先生の話は長くて記憶に残らない?

「校長先生の話」にはどんなイメージを持っているでしょう?

もしかしたら、「長い」とか「つまらない」とかかもしれない。僕はそうはならないようにしています。どうするかというと、コンパクトさを大事にして話をしているんです。

だから、生徒たちが「え、校長講話これで終わり?」という雰囲気になることもある。ときどきは、「今日も頑張りましょう! 以上」だけだったりね(笑)。

これは僕からしたら楽だし、生徒からも喜ばれる。WINーWINなんです。

でも、生徒たちに伝えたいことがあるときにはしっかりと話をします。時事問題と生活とを結びつけて話すこともあります。

例えば、こんな感じ。

2023年、日経クロストレンドがマーケター・オブ・ザ・イヤーの大賞に選出したのはスープストックトーキョーでした。栄養バランスを考えた体にいいものが隙間時間にとれることがトレンドになってきたとみることができるでしょう。今はやりのタイミーも、隙間時間をうまく使ってお金を稼ぐビジネスモデルですよね。

これらの事例から、つまりキーワードは「隙間時間」だと話し、「勉強以外のことを隙間時間をうまく使ってやってみましょう」と伝えました。今の子どもたちは「勉強しなさい」は、よくいわれているので、隙間時間はそれ以外の趣味や思考をめぐらせる時間などにしてほしいと思ったのです。隙間時間に自分のやりたいことをすることで、きちんと息抜きできます。人間はずっと頑張り続けることはできないもの。だから、時間をうまく使ってほしいと思いました。

「話は長ければ伝わる」というわけではないこと。そして、緩急をつけるから伝わることがあることは覚えておくといいポイントです。

雑談からその人を分析する

雑談は無駄なことだと思っている?

騒がしくしていると注意をされるし、授業では勉強以外のことを話せない雰囲気があるし、もしかしたら雑談は不要なものだと思っている子も多いかもしれないね。

でも、僕は雑談をかなり大事なものだと考えています。

それは、雑談を通じて、その人の人となりや興味関心を知ることができるから。

ただ、最近では雑談が苦手な子が多いみたいだと感じます。先ほどいったとおり、くだらないことだと思っているのかもしれないし、どんな話をしたらいいのかがわからないのかもしれない。

僕は、生徒に「先週、なにやったの?」と話を振ります。「こういうことやりました」と返事をしてくれたら、「なにが楽しかった?」と続けていく。まずは相手が答えやすい事実ベースで話を聞いて、そこから、その人となりがわかるような質問をしていくんです。

その人に興味が湧けば湧くほど会話は弾みます。すると、相手にも「好意的」だな、ということが伝わります。

対話する時間が長ければ長いほど、心理的安全性は高まって、仲良くなれます。だから、雑談は案外大事なんです。

僕は雑談を投げかけて、相手の様子を窺うかがっているところもあります。

「先週どうだった?」と尋ねて、「いやぁ……」と下を向いてしまったら、「元気がないな」と察知します。

雑談は相手のコンディションを知る意味でもとても大事なことだと思うのです。

2023年にキャリアトランスフォーメーションに挑戦し、茨城県内の公立中高一貫校の「校長」を教員免許不問で公募するプロジェクトに応募。

1600人を超える応募者の中から合格者3人のうちの1人に選ばれ、2024年4月より民間出身の校長として現職に至る。

民間人校長による学校経営で、「校長就任1年目で過去最高の志願倍率」を記録。花王で培ったマーケティングスキルやアントレプレナーシップ精神を教育業界にも持ち込み、VUCA時代を生き抜くための次世代人材育成に邁進している。

早稲田大学ビジネススクールで経営学修士(MBA)取得。吉本興業に文化人として所属。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 逆境を超える3つの領域「アントレプレナーシップ」とは

- 「それ、本当に正しい?」未来を切り拓くための思考法

- 雑談は無駄じゃない、信頼をつくる「最強の分析力」

- 「やらない後悔」は一生残る、「やった後悔」は未来の糧になる

- 「謙虚さ」が仲間を呼び、「協調」が未来を切り拓く