本記事は、生井 秀一氏の著書『13歳からのアントレプレナーシップ』(かんき出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

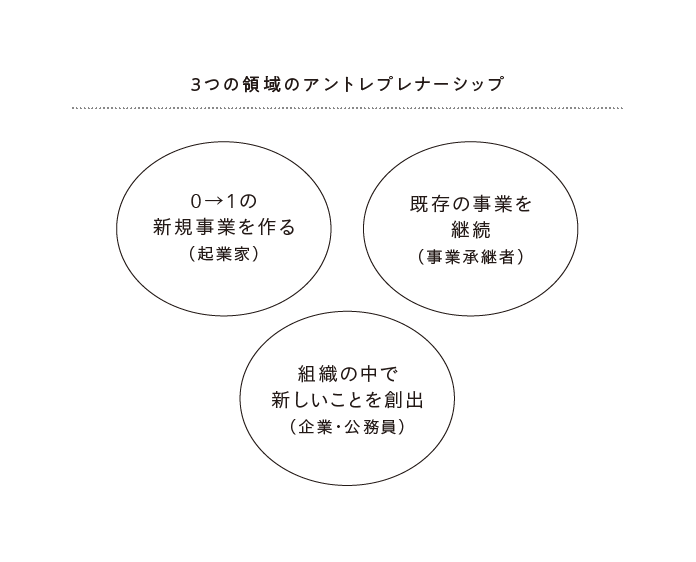

3つの領域のアントレプレナーシップ

アントレプレナーシップとは「逆境に負けずに立ち向かう力」です。自分で「これをやりたい」と目標を持つと、さまざまなハードルが待ち構えています。

それにめげずに立ち向かっていく力がアントレプレナーシップです。

例えば、スポーツ選手はオリンピックで金メダルの獲得を目指して努力を重ねます。しかし、ケガがあったりライバルが登場したり予期せぬ不調があったりと、夢を実現する道のりには幾重にも山や谷が現れます。そういったさまざまな障壁を乗り越えることができた人だけが、目標に辿り着くことができます。

きみたちも、受験や行事、部活動、友達関係などでなにか目標を掲げたときにすんなり達成することはないんじゃないかな? ちなみに、もし簡単に達成したとしたら、それは目標としてはふさわしくない可能性が高い。目標は背伸びをしたり、ときにはジャンプをしたりして届くもののこと。きみの実力だったらゆうゆうと実現できることを目標にしてはもったいない。

きみたちが挑む逆境は、なにかの出来事かもしれないし、特定の誰かかもしれない。

そして、もしかしたら「これまでの常識」なんてものかもしれない。

たとえば、学校で「校則をなくして、ルールは生徒たちで作り直そう」という目標を掲げたとする。すると、「中学校(高校)は制服があるものだ」「校則をなくすと生活が乱れる生徒が出るんじゃないか?」「生徒たちにルールを作らせるなんて、これまでやったことがない」といった意見が出てくるかもしれない。僕の経験上、こうした「これまでの常識」は結構厄介なモンスターです。

想像のとおり、こうした障害を突破することは簡単ではありません。そこで必要なのが、「どんなに厳しい逆境でも、諦めないでいる力」=アントレプレナーシップだと僕は考えています。

アントレプレナーシップは日本語では「起業家精神」と訳されることが多いです。一見すると、会社から飛び出したスタートアップの社長に必要な力のように見えますよね。

しかし、「逆境に負けず立ち向かう力」は全員が必要だよね?

だから僕は今を生きる子どもたちの全員が中高生時代にこの力を手にできることを目指して、校長になり、この本も書いています。そう、アントレプレナーシップはこれからの時代を生きる全員に必要な力なのです。

僕はアントレプレナーシップを体現する人は3パターンいると思っています。それぞれどんなアントレプレナーとなりうるのか、分類を見ていきましょう。

① 起業家

「起業家精神」の日本語訳のイメージのままで、事業を作る人。0から1を作ることを目指す人たちです。

② 既存の事業を継続する事業承継者

伝統を守りつつ、新しい事業を作る人。僕は茨城県に生まれ育ち、今もこの場所で働いている。周囲には祖父母や親の始めた家業を継承する人も多いです。それに、組織の中でも、誰かが立ち上げた事業を自分が引き継ぐということは大いにあり得ます。引き継いだ事業を長く守り育てるためには、変わっていく世の中にその都度適応する必要がある。そのときに役に立つのがアントレプレナーシップです。

③ 組織の中で新しいことを創出する者

企業や学校、行政機関など、あらゆる組織の中で働いている人たち。社会が変化していく中で、特定の組織だけがなにも変わらないわけにはいきません。どんなに伝統ある組織であっても、社会で必要とされ続けるために、新しい価値を創出していく必要があります。

①が0から1を生み出すとしたら、②と③は1から10や10から100へと広げたり増やしたりすることを担います。

どれも、「逆境に負けず立ち向かう力」であることは間違いないですが、難しさの性質が違うといえるでしょう。

2023年にキャリアトランスフォーメーションに挑戦し、茨城県内の公立中高一貫校の「校長」を教員免許不問で公募するプロジェクトに応募。

1600人を超える応募者の中から合格者3人のうちの1人に選ばれ、2024年4月より民間出身の校長として現職に至る。

民間人校長による学校経営で、「校長就任1年目で過去最高の志願倍率」を記録。花王で培ったマーケティングスキルやアントレプレナーシップ精神を教育業界にも持ち込み、VUCA時代を生き抜くための次世代人材育成に邁進している。

早稲田大学ビジネススクールで経営学修士(MBA)取得。吉本興業に文化人として所属。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。

- 逆境を超える3つの領域「アントレプレナーシップ」とは

- 「それ、本当に正しい?」未来を切り拓くための思考法

- 雑談は無駄じゃない、信頼をつくる「最強の分析力」

- 「やらない後悔」は一生残る、「やった後悔」は未来の糧になる

- 「謙虚さ」が仲間を呼び、「協調」が未来を切り拓く