本記事は、小田 玄紀氏の著書『デジタル資産とWeb3』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

これだけは知っておきたい「デジタル資産」と「Web3」の定義

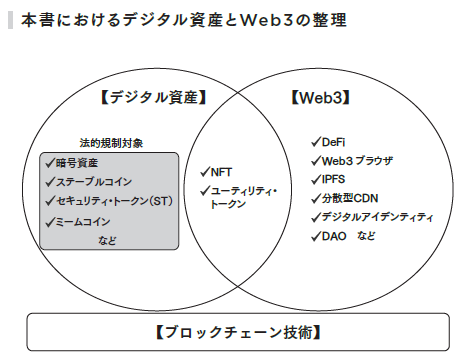

暗号資産とWeb3については様々な定義や説明がありますが、ここで「デジタル資産」と「Web3」、さらに「ブロックチェーン技術」の定義を整理しておきます。

まず、押さえておかないといけないのは、すべては2008年にナカモトサトシなる謎の人物が提案した「ビットコイン」から始まっていることです。ビットコインはその市場価格に注目が集まりがちですが、ビットコインによって従来からあった暗号技術などを組み合わせた画期的なブロックチェーンの仕組み(ブロックチェーン技術)が発明され、そこから「デジタル資産」も「Web3」も生まれたのです。

「デジタル資産」は、ブロックチェーン技術によって資産的価値を持つことができるようになったデジタルデータです。

デジタル資産のうち、中心となるのは「暗号資産」です。ビットコインとイーサリアムなどいくつかの暗号資産は取引規模と時価総額が大きく、金融商品の一種として確固たる地位を築いています。

そのほか、法定通貨と連動した「ステーブルコイン」、有価証券として扱われる「セキュリティ・トークン」、趣味的なテーマに基づく「ミームコイン」、現物資産を裏付けにした「RWAトークン」、Web3のサービスとセットになった「ユーティリティトークン」などもあります。

「Web3」はデジタル資産と同じようにブロックチェーン技術をベースとした、インターネット上のサービスやプロジェクトです。特に「Web3」で鍵を握るのが、スマートコントラクトです。スマートコントラクトは、ビットコインと並ぶ暗号資産である「イーサリアム」において考案された仕組みです。

イーサリアムは2015年にリリースされましたが、その大元をつくったのはロシア系カナダ人の天才プログラマー、ヴィタリック・ブテリン氏です。ブテリン氏は学生時代に『ビットコインマガジン』を創刊するなどビットコインに詳しく、早くからブロックチェーン技術のより大きな可能性を認識していました。そこからスマートコントラクトのアイデアが生まれたのであり、「Web3」の世界はイーサリアムによって開かれたといっていいでしょう。また、Web3のサービスやプロジェクトの多くではユーティリティ・トークンと呼ばれるデジタル資産が発行され、これを使ってそれぞれの経済圏を構成する点にも大きな特徴があります。

暗号資産を含む「デジタル資産」と「Web3」は〝別のもの〞というイメージがあるかもしれませんが、実は両者は深くつながっており、多くの部分で重なっているのです。

「Web1」から「Web2」「Web3」への流れとは?

「デジタル資産」と「Web3」は日本を大きく変えるきっかけになるというのが私の確信です。「デジタル資産」についていえば暗号資産を中心に資産運用における新たな選択肢として広く利用されるようになるはずです。

それ以上に大きなインパクトを秘めているのが「Web3」です。新しい試みや工夫が毎日のように登場しており、ある種の興奮状態にあるといっても構いません。その分、全体像がつかみにくかったり、専門用語が多いことから、いまひとつよく分からないという人も多いのではないでしょうか。

ここでは、Web3を巡る基本的な概念から整理しておきたいと思います。

まず、「Web」についてです。インターネットはビジネスだけでなく私たちの日常においてもなくてはならない情報基盤です。

いまやインターネットのない生活は考えられないのではないでしょうか。厳密にいえば、「インターネット」は世界中のコンピュータをつなぐ通信ネットワークのことです。

そして、インターネットによって世界中のコンピュータが持っている膨大なデータが網の目状に一体化したものが「ワールド・ワイド・ウェブ(Web)」です。

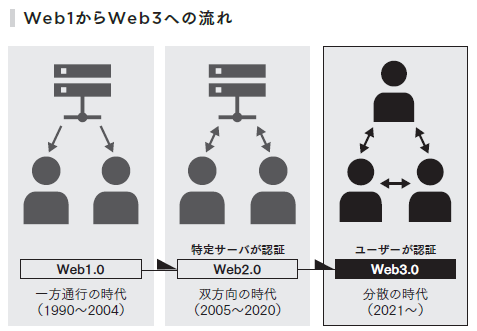

1990年代に本格的に成立したWebは、これまで様々な技術や規格、そしてインターネット環境の発展を通じて進化してきました。その進化のプロセスを大きく分類したのが「Web1」から「Web2」、そして「Web3」へという流れです。

「Web1」はおおむね、1990年代から2000年代半ばにかけての期間に当たります。

1990年にヨーロッパの原子力研究機関において世界で初めてのWebサーバが誕生し、その後、徐々に増えていきました。日本では1993年、デジタルガレージ創業者の伊藤穣一氏が立ち上げたWebサイトが最初だったといわれます。1995年にマイクロソフト社のWindows95が発売され、一気にWebの世界が広がりました。

また、同じ1995年にAmazon.comがオンライン書店としてサービスを開始し、インターネットを利用したEコマース(電子商取引)も普及していきました。

ただし、Web1の時代にはまだ通信速度が遅く、Webコンテンツの多くはテキストや静止画でした。自らWebサイトを立ち上げる組織や個人もまだ少なく、個人のWeb利用者は主にウェブコンテンツを受け取るだけの一方通行の時代でした。

「Web2」はおおむね、2000年代半ばから2010年代後半にかけての期間に当たります。インターネットの通信容量の拡大と常時接続が可能になるとともに、ネット検索やソーシャルメディア(SNS)、ブログなどの無料サービスが普及し、ユーザー自身が情報発信できるようになりました。双方向のやりとりが可能になった時代です。

それはまた、GAFAM(Google・Apple・Facebook・Amazon・Microsoft)といった巨大企業がWebのプラットフォームを構築し、世界中の利用者の個人情報と広告を中心とした収益を独占することをも可能にしました。その結果、大規模な情報流出や検索アルゴリズムの突然の変更などプラットフォーム依存のリスクも意識されるようになった時代だといえます。

「Web3」は、Web2に続いていま姿を現しつつある新しいWebの時代です。本格的に普及し始めたのは、コロナ禍の2021年頃からです。

Web3が何を意味するのか漠然としていると評されることもあります。よく引用されるのはイーサリアムの共同設立者であるギャビン・ウッド氏の「ブロックチェーンに基づく分散型オンライン・エコシステム」という定義で、これが最も簡潔で要領を得ていると思います。

Web3を支える技術的な基盤が「ブロックチェーン」です。ブロックチェーンはひとつの技術というより、暗号技術を中心に様々な技術や仕組みを組み合わせた複合的なシステムであり、まだまだ発展途上です。

そして、Web3の特徴を表す重要なキーワードが「分散」です。Web2においては、GAFAMなど特定のプラットフォーマーに権限、情報、収益が集中しました。それに対し、Web3では「非中央集権化」ということがよく言われ、プラットフォーマーからの解放が叫ばれたりします。

ただ、Web3の本質はプラットフォーマーからの「解放」というより、「分散」という点にあると思います。どこで、何を、どのように分散するのか。分散の対象はビットコインなど仮想通貨におけるデジタル取引記録(台帳)からどんどん広がり、様々なアイデアが百花繚乱のように生まれつつあるのがWeb3の現状です。

つまり、「Web3」とはインターネットとウェブの発展段階におけるひとつの区分(期間)であるとともに、そこで生まれつつある様々なサービスやプロジェクトを指すものなのです。

なかには失敗に終わるものも多いでしょうし、詐欺的なものもあるでしょう。その点はWeb1で「ネットバブル」と呼ばれた頃に似ていますが、そこから未来のGAFAM的な(ただし特徴は全く異なる)サービスやプロジェクトが生まれてくるはずです。

この動きに注目しないのは「本当にもったいない!」というのが私の一貫した主張です。

1980年生まれ、東京大学法学部卒業。2016年3月、日本初の暗号資産交換業を営む株式会社ビットポイント(現 株式会社ビットポイントジャパン)を立ち上げ、同社代表取締役に就任。

2018年、紺綬褒章を受章。2019年、「世界経済フォーラム」よりYoung Global Leadersに選出。

2023年から、SBIホールディングスの常務執行役員、日本暗号資産等取引業協会代表理事を務める。