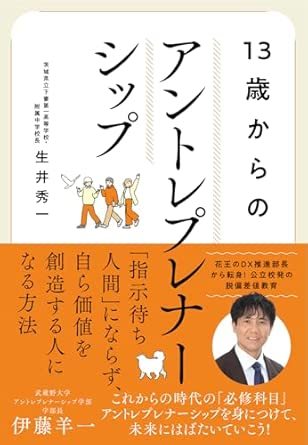

本記事は、生井 秀一氏の著書『13歳からのアントレプレナーシップ』(かんき出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

謙虚であることはなぜ必要か?

アントレプレナーシップというと、力強く、ガシガシと道を切り拓いていく力のようなイメージを持つかもしれません。その中で「謙虚である力」が欠かせないというと意外に感じる人も多そうです。

切り拓いていくためには、いろいろな情報を収集して、作戦を立てなければいけません。それをなくして挑戦することは、なんの武器も持たずに素手で戦いに行くようなものです。情報が集まるということは、それをもたらしてくれる仲間が不可欠です。

そして、仲間作りは謙虚な姿勢で、人が集まってくるような人柄であることが大切な条件なのです。

たとえ僕がいろいろな新しい改革を進めても、校長室で「俺は校長だ!」というようにふんぞり返っていたら、誰も仲間になってはくれないでしょう。謙虚に意見を聞く姿勢でなければ人は集まりません。

話しかけられるハードルを下げることは大人も子どもも必要なこと。もし他人に壁を作ってしまっていると感じたら、意識的に話しかけやすい雰囲気を出していってみましょう。

協調しつつ自分の意見を通していく

「自分の意見を通すこと」と「協調」することは一見すると真逆に位置するように見えるかもしれません。

しかし、僕は自分の意見を強く主張しなくてもいい方向に向かっていくことはできるように感じています。

2年半、僕はラジオのパーソナリティとしてゲストを招き、モデレートする仕事をしていました。イベントの司会をすることもあります。その中で、ファシリテーターとして人の意見を聞いていくことが求められてきました。この力は職員会議でも役立っていて、「どう思いますか?」と先生方の意見をたくさん聞くようにしています。

すると、僕自身が「こうしよう」と伝えていかなくてもいい方向性にまとまっていくんです。

学校外の人から「トップダウンではないんですか?」と聞かれることもありますが、どうしても聞いてもらわなければリスクのあるようなことは厳しく伝えますが、基本的には上手に意見を聞いて、落としどころを探りながらまとめていきます。

もし意見が対立して相手を論破したとしても、結局、敵を作れば、長い目で見て組織はうまくいきません。だからこそ、話を聞いて、みんなで納得解を探っていくことが大事だと思うのです。

大企業同士の場合、利害関係が完全に一致することはほぼありません。例えば、花王とAmazon。これまでお世話になってきた販売店との関係性もある中で、新しくAmazonと組んでお互いの利益を追求していくことは難しく、勇気が必要です。こういったことに、完全な折り合いがつくことは絶対にないんです。

そこで上司からは、「落としどころを見つけて来い」といわれます。いわば、妥協点です。どちらの意見も聞かないわけではない。双方を尊重しながら、そのうえで納得するポイントを探るスキルはそこで養われたのかもしれません。

話し合いを進める際には敵を作らず、それぞれの話を聞く。そして、みんなで納得することを目指していくことこそ、アントレプレナーシップだと思うのです。

2023年にキャリアトランスフォーメーションに挑戦し、茨城県内の公立中高一貫校の「校長」を教員免許不問で公募するプロジェクトに応募。

1600人を超える応募者の中から合格者3人のうちの1人に選ばれ、2024年4月より民間出身の校長として現職に至る。

民間人校長による学校経営で、「校長就任1年目で過去最高の志願倍率」を記録。花王で培ったマーケティングスキルやアントレプレナーシップ精神を教育業界にも持ち込み、VUCA時代を生き抜くための次世代人材育成に邁進している。

早稲田大学ビジネススクールで経営学修士(MBA)取得。吉本興業に文化人として所属。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。