この記事は2025年8月7日に「第一生命経済研究所」で公開された「PC販売急増の背景と今後の経済への影響」を一部編集し、転載したものです。

目次

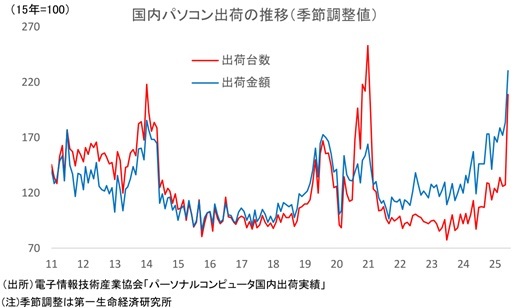

現在、PC販売が急拡大している。電子情報技術産業協会(JEITA)の発表によれば、2025年6月の国内PC出荷台数は前年比約2.4倍(+137.3%)と記録的な伸びを示した。季節調整値(筆者試算)でみても、台数、金額とも急増している。本稿では、このPC販売急増の背景と今後の見通しについて解説する。

PC販売を押し上げる3つの特需

ここ10年ほどの国内PC販売の推移をみると、2014年、2019年、2020年、そして2025年と、複数回にわたり販売台数が大きく跳ね上がった時期(特需)が観察される。それぞれの年の主な背景は次の通りだ。

まず2014年には、Windows XPのサポート終了と2014年4月の消費税率引き上げ(5%→8%)が重なったことで、法人・個人ともに駆け込み需要が発生した。

2019年にも、10月の消費税率引き上げ(8%→10%)前の駆け込み需要に加え、2020年1月のWindows7サポート終了を前にした買い替え需要が集中したことで、販売が大幅に増加した。

2020年には、新型コロナウイルス感染拡大によるステイホーム推進により個人向けPC販売が急増したほか、リモートワーク需要の高まりによる法人需要の拡大が押し上げ要因となった。また、小中学校で1人1台の端末を整備するGIGAスクール構想が、コロナ禍におけるリモート学習対応として2020年度中にほぼ全国で一斉に実施されたことも販売台数急増に一役買った。

そして、現在進行中の需要急増もまた、複数の要因が重なった結果であり、過去と類似した駆け込み型特需が発生している。足元2025年の販売台数急増の要因をまとめると以下のようになる。

(1)Windows 10サポート終了(2025年10月)

個人向け、法人向けを問わず、OSサポート終了に伴って一斉に買い替えが発生している。大企業では既に更新は済んでいるとみられるが、過去の例を見ても中小企業ではギリギリのタイミングで切り替えを実施するところも多いようだ。また、個人向けでもサポート終了直前に買い替えを行う傾向がある。当面、この要因による押し上げは続くだろう。OSサポート終了に絡む更新需要は、過去の2014年、2019年にも観察された「特需」のトリガーである。

(2)2019~2020年特需の買い替えサイクル到来

前述のとおり、2019年には消費税率引き上げ前の駆け込み需要とOSサポート終了、2020年にはコロナ禍によるステイホーム対応、リモートワーク需要の急増などによる特需で、それぞれPC販売台数が急増した。PCは5年前後で買い替えを行うことが多く、この特需期に購入されたPCが更新期を迎えている。(1)のOSサポート終了をきっかけとして、こうした買い替え需要が一気に顕在化している可能性が高い。

(3)GIGAスクール構想「第2期」(NEXT GIGA)

GIGAスクール構想により導入されたPCやタブレットが、初期整備(2020年度前後)から5年が経過し、端末の老朽化やスペック不足が顕著になっている。本格的な更新期を迎えていることから、2025年は政府が後押しする「NEXT GIGA」として再度大量納入の年となっている。

10-12月期には反動減の可能性大

このように、足元のPC販売は複数の要因により一時的に押し上げられている。7-9月期には、OSサポート終了直前となるため、PC販売は一段と増加する可能性が高いだろう。これにより、7-9月期の設備投資や耐久財消費も一時的に押し上げられる可能性があることに注意したい。

もっとも、これはあくまで駆け込み需要であり、10-12月期以降には反動が生じる。過去のPC販売急増期にも、駆け込み需要後には明確な反動減が続いたことが確認できる。今回も、(3)のGIGAスクール構想第2期関連の需要については10月以降もしばらく残るだろうが、(1)、(2)のOSサポート終了要因については駆け込みの反動が出ることは確実であり、全体としてみればPC販売は大きく落ち込むだろう。

このように、7-9月期にはPC要因で設備投資や耐久財消費が一部押し上げられる一方で、10-12月期には下押し要因となる可能性が高いことに注意が必要である。経済指標の短期的な振れに惑わされず、駆け込み需要とその反動減まで見据えた冷静な判断が重要となる。