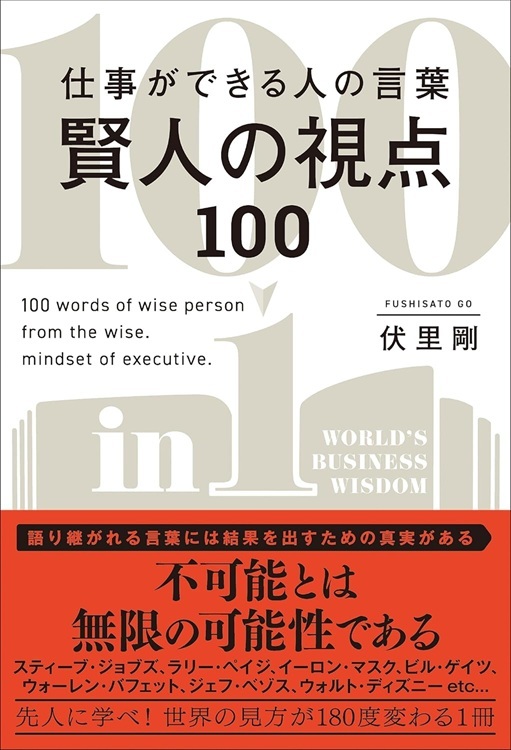

本記事は、伏里 剛氏の著書『仕事ができる人の言葉 賢人の視点100』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

《儲けようと思って、儲かるものではない》

事業をはじめるとき、金儲けをしようという気持ちはなかった。

何か世の中を明るくする仕事はないかと、そればかり考えていた。―― 安藤百福(日清食品創業者)

森ビルの創業者・森泰吉郎は、六本木ヒルズを代表とする巨大な資産を持つに至ったその発端として、「私は、なにも金もうけのためにビルを建てたのではない。街をきれいにし、汚ないビルをファッション化して人々に喜びを与えるためにやってきたことが、今日このようになったのである」と言っています。

バブル経済の崩壊後、地価やマンション、ビルの価値は著しく値が下がりました。そのため、儲けようとか、わずかな期間で資産を築こうというような考え方は、結果的にはうまくいきませんでした。

森泰吉郎は、それより、資産を身近な人々のために、社会のために還元していこうという気持ちで地道にやっていった結果、10年、20年といった期間で振り返ってみると、そこにたいへんな成功があったということなのでしょう。

私たちも、これからさまざまな事業をやっていきますが、それは決して目先の利を追うのではなく、あくまでも長期的な計画の中で、人々のために、社会をよくするためにやっていく姿勢が大切です。

世の中の成功している経営者を見ると、森泰吉郎のような考え方で頑張っているうちに、いつの間にかうまくいっていたということが非常に多いようです。

《「ギブ・アンド・ギブ」が仕事の基本》

世界をより良くするためには、

まず与えることからはじめるべきだ。―― マーク・ザッカーバーグ(メタ・プラットフォームズ共同創業者)

営業の基本とは、なんといってもサービスであり、相手に対してどれだけ付加価値を提供するかということではないかと思います。

それには気張ったやり方をする必要はありません。相手から10のサービスをされたら、11を返す。あるいは他の会社が10のサービスをしていれば、我が社は11のサービスをするというように、ほんのわずかでいいから、社会のため、お客さまのためにサービスを提供していく。その少しの差が長い間に信頼の輪が広がり、固定客を増やし、あなた自身、また会社の信用を高めていくのではないかと思います。

できるだけ儲けてやろう、できるだけ高く売ってやろう、という気持ちが私たちにはあります。しかし、商売はそういうものではなく、相手に与えたものの反応として与えられるのです。まず与えることからはじまり、結果として大きな利を得る。これこそが商売の常道であり、ビジネスの基本ではないかと思います。

自分が得することばかり考える。そのような利己的な甘えの構造の中では、他社に抜きん出る、あるいは消費者に受け入れられることはありません。

まず与える心で社会に貢献する。そんな気持ちで仕事をやっていくことが肝心です。

《仕事をするなら、世界を相手にしよう》

世界を相手にする心構えを持てば、世界がその扉を開く。

―― アンドリュー・カーネギー(実業家)

今のグローバル時代の中でのビジネスは、世界の経済動向やそれに呼応した消費者の行動を敏感に嗅ぎ取り、消費者のニーズに合ったものを提供していくことが第一です。消費者の求めていないもの、手が届かないものを提供しても、それでは売れるはずはありません。

その時代によって、消費者の考え方や購買意欲は変化しており、それをいち早くキャッチする。あくまでも現場で消費者の生の声を聞く、自分の目で観察する、ということからつかめるのではないでしょうか。

街を歩き、消費者に接し、声を聞き、不満を聞きながら、1つひとつの方針や行動というものを決定することが最も現実的であり、効果的なやり方です。

そのような意味から、私たちは常に現場主義を貫き、目先の激動に惑わされてはなりません。姑息な方法ではなく、先を見通し、自信を持って、自らの考えるところを消費者に提案し、消費者や社会をリードしていくようなビジネスをやっていかなければなりません。そのためには、リードできるという裏づけ、精神、サービスを考え、それだけの価値があるものを生み出していく必要があるのです。

商社にて貿易実務や国際業務、海外駐在員を経験。現在は経営コンサルタントとして活躍中。

特に朝礼の効用に注目し、現場での効果的な実践指導を行っている。

※画像をクリックするとAmazonに飛びます。