要旨

単身の若年世帯や子育て世帯にとって、過去約20年で生活は厳しくなり、家計で大きなウェートを占める住宅費の負担が重くなっている。バブル経済崩壊後に非正規雇用が増え、収入は減少したが、家賃は上昇しているからだ。企業から社宅や寮を提供してもらえる人も減った。住宅負担の増加は、未婚率上昇の一因にもなっていると考えられる。

この状況を改善するため、2017年10月25日施行の改正住宅セーフティネット法に合わせて、月最大4万円の家賃補助と最大6万円の家賃債務保証料の補助制度が設けられた。実施規模は小規模になる見込みだが、従来、スポットが当たってこなかった低所得の若年世帯等が支援対象に含まれた意義は大きいといえる。若年世帯等に対する住宅支援は、少子化対策にもつながるものであり、今後、一層充実させる必要があるのではないだろうか。

はじめに

単身の若年世帯や子育て世帯等(以下、記載がない限り「若年世帯等」という)の生活は、過去約20年で厳しさを増している。国内ではバブル経済崩壊の影響が強く出てきた1990年代後半から企業が人件費を抑制し始め、パートや契約社員、派遣社員などの非正規雇用が増えたことから、働く人の収入は減った。経済は2000年代前半にいったん回復の兆しを見せたが、この間に就職活動期を迎えた「就職氷河期世代」には、正社員の職が見つからずに卒業後、非正規雇用に就いた人も多く、若年世帯等の収入低迷の一因となっている(*1)。一方で、賃貸住宅の家賃は上昇し、家庭生活の土台となる住居にかかる負担が増しており、単身の若年世帯にとっては、結婚して世帯を形成する上で足かせになっていると考えられる。

こうした状況を改善しようと、国土交通省は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(改正住宅セーフティネット法、2017年10月25日施行)を制定し、低所得など一定の要件を満たした世帯が予め登録された住宅に入居する場合、月最大4万円の家賃補助や、入居時に最大6万円の家賃債務保証料を支給する新たな入居負担軽減制度を設けた。今後、都道府県や市町村ごとに具体的な計画を策定した上で順次、運用を開始する。

従来の住宅セーフティネット政策は、公営住宅の入居対象をとっても高齢者中心に行われてきたが、この制度は、これまでスポットが当たってこなかった低所得の若年世帯等を支援対象に含めた点で、一石を投じるものとなった。しかし実施規模は小さく、どれだけ実績を上げられるかは自治体の判断に拠るところが大きい。本稿では、若年世帯等に対する住まいのサポートの必要性と、新たな入居負担軽減制度の課題について報告したい。

--------------------------------

(*1)総務省の労働力調査によると、非正規雇用で働く人のうち、自ら希望したのではなく、正社員・正職員の職が見つからなかったために働いている「不本意非正規」の人数は、2016年平均で約297万人に上り、非正規労働者全体(現在の雇用形態に就いた理由が無回答の人を除く)の15.6%となる。年代別でみると、就職氷河期世代が含まれる35~44歳の不本意非正規は約62万人で、同じ年代の非正規労働者(同)の17%にあたり、全年代の平均を上回っている。

--------------------------------

若年世帯等の負担増、支援減

◆30~40歳代の単身世帯の可処分所得は15年間で1割以上減少

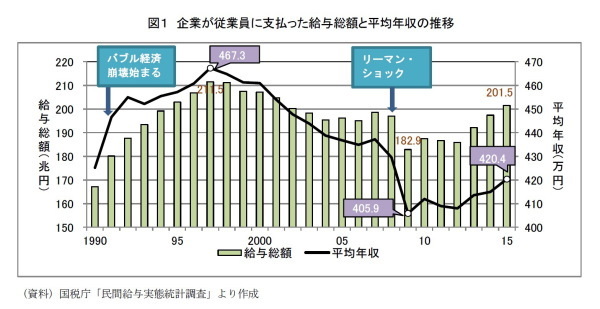

国税庁の民間給与実態統計調査によると、民間企業等で働く人の給与総額と平均年収は1997年をピークに減少し始めた。2000年代半ばにいったん増加に転じたが、2008年秋のリーマン・ショックで再び落ち込み、2015年時点の平均年収は1997年から10%も減少した(図1)。

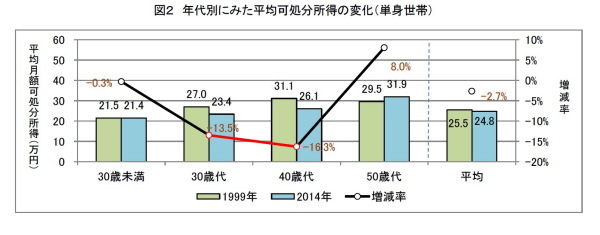

次に、総務省が5年ごとに行っている全国消費実態調査に基づき、年代別に平均可処分所得を見ると、2014年時点と図1のピーク時に近い1999年時点とでは、単身世帯の30歳代は13.5%減少、40歳代は16.3%減少しており、いずれも全年代の平均より落ち込みが激しい(図2)。

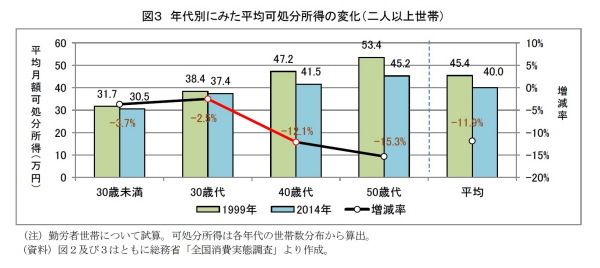

既に結婚し夫婦のみや子どもを持つなどした「二人以上世帯」については、世帯主が30歳代の世帯は2.5%減少、40歳代は12.1%減少となっている(図3)。

世帯構成別にみると、結婚予備軍といえる単身世帯の可処分所得はより大きく減少していることが分かる。この結果から、単身世帯にとって、家計の厳しさが、結婚して家庭を持つことをためらわせる一因となっている事情がうかがえる(*2)。

平均収入が低いことや可処分所得の落ち込みから、単身世帯では貯蓄が無い人も増加している(*3)。

--------------------------------

(*2)総務省の国勢調査(2015年)によると、25~29歳男性の未婚率は72.7%、同女性は61.3%、30~34歳男性は47.1%、同女性は34.6%、35~39歳男性は35.0%、同女性は23.9%に上る。1985年に比べると、それぞれ12~31ポイントの範囲で増加している。

(*3)政府や日本銀行、民間団体などでつくる金融広報中央委員会が2007年から毎年行っている「家計の金融行動に関する世論調査」(単身世帯調査)によると、運用目的または将来のための備えとして金融資産を「保有していない」と回答した人の割合は、2015年時点で、30歳代は45.3%、40 歳代では44.9%に上った。2007年時点に比べ、いずれも1割以上増加している。二人以上世帯調査では、世帯主が30歳代の世帯では27.8%、40歳代では35.7%で、同様に6~13ポイントの幅で増加した。保有している金融資産額を尋ねると、2015年時点の単身世帯では中央値で30歳代が50万円、40歳代が110万円にとどまった。二人以上世帯では30歳代が213万円、40歳代が200万円だった。

--------------------------------

◆可処分所得に占める家賃割合は上昇

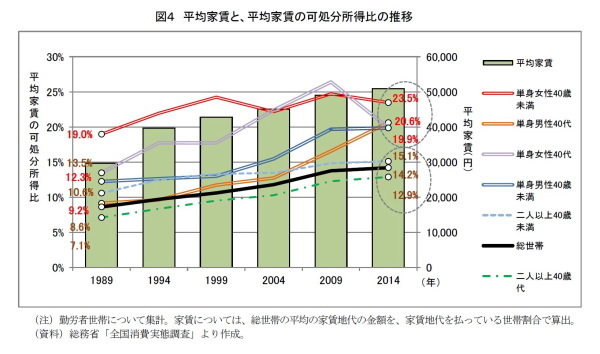

次に、若年世帯等に対する家賃支援の必要性について考えてみたい。働く人の可処分所得が減少していることに加え、平均家賃は増加傾向にあることから、民間賃貸住宅に住む人の生活は年々苦しくなっている。全国消費実態調査から試算したところ、2014年時点の平均家賃は月額5万927円であり、バブル経済崩壊前の1989年時点に比べて約7割上昇した。

家賃の可処分所得に対する割合は、1989年時点では総世帯で8.6%だったが、2014年時点では14.2%に増えた。男女別、年代別でみると、単身世帯の40歳未満と40歳代の男女ではいずれも総世帯より高く推移しており、2014年にはいずれも2割前後となっている。毎月、使えるお金の2割が家賃に消えていくことになる。1989年の値と比べると、単身の40歳未満男女と単身40歳代男女は4.5~11.5ポイントの範囲で増加している(図4)。

◆若年世帯等に対する支援の脆弱性

(1) 公営住宅は高齢者中心

低所得で住宅の確保が難しい世帯に対する政策の中心は、公営住宅の整備だが、国土交通省によると、全国の公営住宅管理戸数は2014年度で約216万戸である。家賃は市場相場より低く、収入に応じて設定されるが、公営住宅の数は、民間を含めた賃貸住宅全体の約1割に過ぎず、その応募倍率は全国平均で5.8倍に上る。また、戸数は既に減少し始めており、今後も増加は見込めない(*4)。

従来、公営住宅法により同居親族がいることが入居要件とされていたため、単身者は特殊事情がなければ入居できなかったが、2011年5月交付の改正法により要件緩和され、条例で定めれば単身世帯も入居が可能になった。ただし、実際には高齢者や障害者、ひとり親世帯などの住宅困窮者が優先されるケースが多い。国土交通省によると、2014年時点では世帯主の年齢が60歳以上の世帯が全体の約6割を占め、30歳未満は2.7%、30歳代は8.8%、40歳代は15%となっている。40歳代までの若年世帯等の割合は、全体の約4分の1にとどまっている。

-------------------------

(*4)低所得者向けの住宅政策は、1980年までは地方自治体が公営住宅を建設する直接供給が主流だったが、大都市では用地確保が困難であったことや維持管理費がかかることから、1990年代以降は、民間賃貸住宅を借り上げ、民間法人が管理する間接供給へと転換が進んでいる。

-------------------------

(2) 社宅や寮の減少

そのような中、従来、所得の低い若年世帯等に手頃な住宅を提供し、生活をサポートする役割を一定程度果たしてきたのは企業だった。バブル経済の時期までは、人材確保のために企業が競って社宅や独身寮を整備し、安い自己負担で従業員に提供していた。若くて勤務年数が浅い時期に社宅を利用した後、結婚して家庭を持ち、昇給してからマイホームを手に入れるというコースを歩む会社員が多かった。しかし、バブル経済崩壊後は、資産価値の下落と維持管理負担を回避するためにこれらの施設を手放す企業が相次いだ。

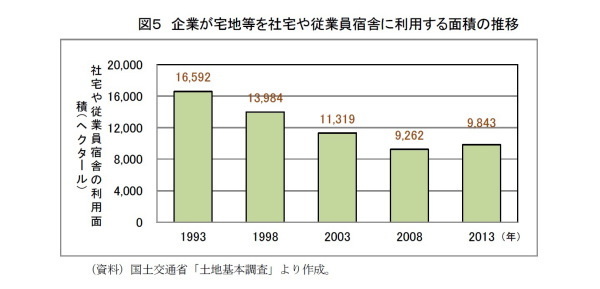

国土交通省が5年ごとに実施している「土地基本調査」によると、2013年時点で、企業が保有する宅地などのうち、社宅・従業員宿舎として活用しているのは約9,843ヘクタール。2008年調査に比べるとやや回復したものの、1993年に比べると約6割に落ち込み(図5)、総じて、若年世帯等が社宅や独身寮を利用できる余地は減っている。

(3) 福利厚生としての住宅サポートの減少

企業が社宅の所有を止めて借り上げ社宅を増やしているのではないかとも考えられるが、企業が支出する福利厚生費の変化をみても、住宅サポートの減少傾向は明らかである。

厚生労働省が、30人以上が働く企業を対象に行った就労条件総合調査によると、2016年時点では、企業が従業員ひとりに対して1か月に支出した福利厚生費のうち、健康保険料や雇用保険料など法律で定められたものを除く法定外福利費は平均6,528円だった。うち住宅に充てられた費用は平均3,090円で、これには、従業員に対する家賃補助や、社宅の運営にかかる人件費などが含まれる。2002年に比べると住宅費は35%落ち込んだ。特に、従業員30~99人の小規模の企業では落ち込みが46%に上った(表1)。

住宅セーフティネット強化の経緯と制度の内容

これらの事情を背景に、低所得の若年世帯等に対して何らかの手当てが要るのではないかという観点から考えられたのが、最初に述べた新たな家賃補助と家賃債務保証料補助の両制度である。これらは、10月25日施行の改正住宅セーフティネット法に合わせて導入された。住宅セーフティネット法は、高齢者や障害者、子育て世帯など、住宅確保が困難な人たちに賃貸住宅の供給を促進するため、2007年に議員立法で制定された。ただしその内容は、国に基本方針の策定を義務付け、自治体に地域住宅計画への記載を努力義務としたほか、自治体や宅地建物取引業者などが協議会を設立できると定めたもので、理念的なものにとどまっていた。

それを具体的な施策をもって拡充したのが今回の法改正である。その柱は、高齢者世帯が家主から家賃滞納や孤独死の懸念により入居拒否されることを防ぐため、予め受け入れてくれる住宅を都道府県が登録しておく制度を創設することである。都道府県が指定する居住支援法人が、住宅を探す高齢者らに登録住宅について情報提供したり、入居後の見守りをしたりしてサポートする。今後も増加が見込まれる一人暮らしの高齢者を想定したものだが、障害者や若年・子育て世帯等も含めた「住宅確保要配慮者」が対象となる。

この法改正が検討された国土交通相の諮問機関・社会資本整備審議会の住宅宅地分科会「新たな住宅セーフティネット検討小委員会」の中で40歳未満の若年・子育て世帯が抱える住宅負担増加の問題が議論となり、それを改善するために今回の支援措置が設けられた(*5)。その内容には前述の通り、(1)家賃補助と(2)入居時の家賃債務保証料補助の2種類がある。(1)は登録された住宅の家主に対し、都道府県や市町村が家賃の低廉化のために補助を行う場合に、国が補助額の2分の1を支出するというもので、国と地方を合わせた最大補助額は1戸につき計4万円となる。(2)は入居時に家賃保証業者の利用が必要な場合、業者に支払う家賃債務保証料を補助するというものである。家賃補助制度同様に、都道府県や市町村の総補助額の2分の1を国が支出し、最大額は計6万円となる。

いずれも対象は、高齢者や障害者、子育て世帯、低所得の若年層など、自力で住宅を確保することに困難があると判断される人である。若年世帯等への支援については、セーフティネットの観点だけでなく、「住宅負担が緩和されれば消費拡大にもつながるのではないか」として、経済界からも期待が寄せられている。当初は、改正住宅セーフティネット法に家賃補助制度を盛り込むべきという意見もあったが、最終的には単年度ごとの予算事業として実施されることが決まった。

今後、都道府県や市町村が登録住宅の供給促進計画を策定し、入居者の収入要件など、具体的な内容を定める。詳細が明らかになるのはこれからだ。国土交通省は、家主に登録を促すため、空き家・空き室を耐震改修したりバリアフリー化したりして利用する場合に、収入や家賃水準の要件を満たせば、国と地方を合わせて3分の2補助する支援措置などを併せて設けている。国土交通省住宅局住宅総合整備課への取材によると、今年度は①と②の補助対象としてそれぞれ約5千戸を見込んでおり、2018年度は初年度より多くそれぞれ約1万5千戸を見込んでいるという(*6)。

-------------------------

(*5)国土交通省は、2018年度概算要求で「公的賃貸住宅家賃対策補助」として116億2,800万円を計上しているが、この中には今回設けられた新たな入居負担軽減制度のほか、公的賃貸住宅に対する補助などが含まれている。

(*6)国土交通省は「新たな住宅セーフティネット検討小委員会」において、2013年時点で公営住宅の入居対象となる低所得世帯のうち、公営住宅以外の賃貸住宅で最低居住面積を下回る部屋に居住し、かつ家賃負担が年収200万円以下世帯の平均負担率を上回る「高家賃負担」の世帯は約28万世帯いるという推計を公表している。2018年度までの補助対象戸数の見込みは、この世帯数をはるかに下回る。また、支援を必要とする若年世帯等には、約28万世帯のうち一部が想定される他、住宅負担を避けるために現在は実家暮らしを続けている単身者もいると考えられるため、支援対象の規模に関してはより詳細な推定が必要である。

-------------------------

おわりに ~少子化対策として住宅サポートの充実を~

若年世帯等にとって、約20年前に比べて収入は減り、家賃負担は重くなったが、公営住宅に入ることは難しく、バブル期のように企業から手厚い支援を受けられる人も減っている。特に非正規雇用で働く人にとっては負担が重い。今回の新たな家賃補助制度の対象に若年世帯等も含まれることになったが、実際には、利用者はそう多くはないという見通しを国土交通省自身が認めている。国が家賃補助を行う条件として、都道府県や市町村の補助が前提とされているため、都道府県と市町村の財源不足から件数は限定的になると見ているためである。さらに登録の条件として、1棟まるごと住宅確保要配慮者に提供することとされているため、空室を避けたい家主側に、どれだけ積極的に応じてもらえるかも課題となる。

住宅への支出は、生活の中で大きな比重を占める。低所得の若年世帯等にとっては、家賃の過重な負担は結婚して家庭を持つことへの足かせにもなりかねない。住宅政策は、少子化対策でもある。非正規雇用を繰り返して貯蓄が少ない人にとっては、いずれ雇用が途切れたとき、家賃が支払えなくなる恐れがある。いったん住まいを失えば、求職活動もままならない。そうなる手前で低所得の若年世帯等の住宅確保をサポートし、生活基盤を安定させる必要がある。少子高齢化で社会の担い手は縮小しており、こうした階層の自立と活躍を促すことが、社会の活力を増し、高齢者の生活を安定させることにもつながるだろう。今回の家賃補助制度は小規模でのスタートとなるが、今後は網を広げ、その役割を果たすことに期待したい。

住まいは人々の生活の基盤である。住まいが安定しなければ生活も仕事も成り立たない。政府は9 月に設置した「人生100年時代構想会議」で「社会保障の全世代型への改革」を掲げた。今後、与党が衆議院議員選挙でも掲げた幼児教育無償化や、高等教育に対する給付型奨学金拡充などについて議論が進むとみられるが、将来世代の教育だけでなく、少子化対策につながる若年世帯等の住まいのサポートについても、一層の配慮が行われることが望ましい。

坊 美生子(ぼう みおこ)

ニッセイ基礎研究所 社会研究部

准主任研究員

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・

住宅取得資金の状況‐昨今の住宅取得事情(その3)

・

求められる20~40代の経済基盤の安定化-経済格差と家族形成格差の固定化を防ぎ、消費活性化を促す

・

生涯未婚率と「持ち家」の関係性-少子化社会データ再考:「家」がもたらす意外な効果-

・

「生保」、その新たな課題~「セーフティネット」から「トランポリン」へ

・

介護保険制度のセーフティネットを担う要介護高齢者