本書の邦題は『経済指標のウソ』とされ、表紙タイトルの「ウソ」の文字が目を惹くが、原題は『The Leading Indicators』という。leading indicatorsは「景気先行指数」のことだが、本書では国内総生産(GDP)、失業率、インフレ、貿易、消費者マインド、個人消費、株式市場、住宅などの経済統計を総称した「主要経済指標」(主要指標)を指している。

よく読めば分かるが、著者は経済指標の「ウソ」や「デタラメ」を暴き立てて、その無意味を言い募っているわけではない。むしろ、統計と指標の歴史を振り返り、統計づくりに真剣に取り組んできた先人の業績を辿りつつ、統計と指標の欠陥や限界、恩恵や必要性を認めたうえで、経済指標への過度の依存に注意を促しているにすぎない。

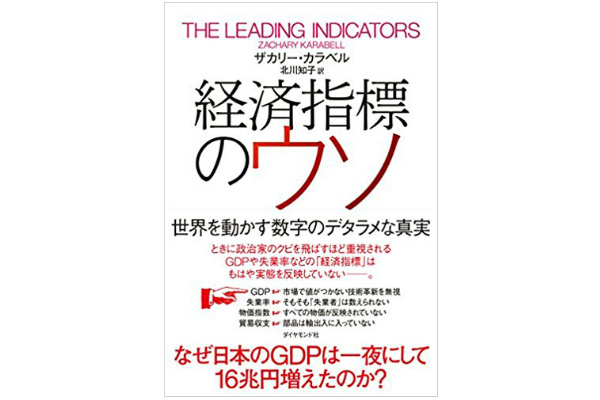

『経済指標のウソ――世界を動かす数字のデタラメな真実』

著者:ザカリー・カラベル

訳者:北川知子

出版社:ダイヤモンド社

発売日:2017年3月24日

恐慌と戦争が経済指標の生みの親

古来、洋の東西を問わず、臣民や家畜、武器の数、穀物の収穫高などの集計記録は存在したが、どれも暫定的で曖昧であった。もともと科学や数学の進歩に比べてかなり立ち遅れていた統計や経済指標を急速に発達させ、世に浸透させた原動力は、恐慌と戦争であった。

「闘うボブ」の異名を持つ父親と同じ名前の息子でウィスコンシン州出身のロバート・M・ラフォーレット・ジュニア上院議員は、1929年の世界恐慌で経済が混乱するなか、信頼できる数字がなければ、具体的な対策を講じることは困難だとの考えから、失業にかんするデータを求め、国民所得勘定の確立に向けて積極的に取り組んだ。

1939年に第二次世界大戦が勃発すると、恐慌とそれに続く不況で国内経済が疲弊していたアメリカは、極端なインフレや物資・必需品の不足を招くことなく、軍事にいくら支出できるかを測るための指標として国民総生産(GNP)を必要とした。

国民所得計算やGNPの開発に取り組んだ一人が、サイモン・クズネッツである。だが彼はそれらの発案者ではなかった。著者は17世紀後半のイギリスにおけるウィリアム・ペティ卿の「政治算術」の試みに注目する。その試みは、統計学的には粗雑であったが、「統治者が国の実際の富を測定できてこそ健全な政策が遂行できるという原則」を確立したという。

第二次世界大戦の終了とともに、統計の目的・性質は一変する。恐慌や戦争などの「危機に対処するための統計」から、「豊かさを測るための統計」へと変化したのである。戦後、東西冷戦に突入すると、アメリカ(西側)資本主義の優越性や繁栄を証明・誇示するための数字が求められ、数字によって定義される国際競争の時代となり、指標が花盛りとなる。