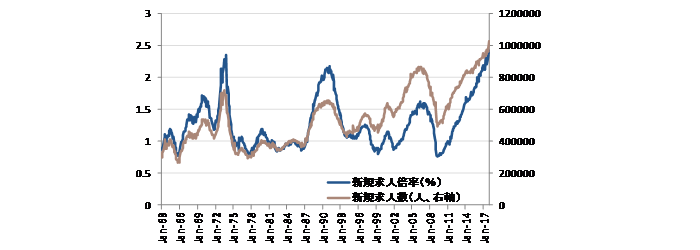

シンカー:失業率は12月には前月の就業者の大幅な増加の反動もあり若干上昇したが、現在の就職活動が実際に雇用につながるとみられる2018年度入りする4月以降には、更なる低下余地を探っていく展開となるだろう。12月の新規求人数は前月比+3.9%と急激な勢いで増加を続け、過去最高となっている。12月の有効求人倍率は1.59倍と、11月の1.56倍から更に大きく上昇した。雇用と冬のボーナスを含む賃金の拡大、株価上昇などによる消費者心理の向上もあり、年末商戦は好調であったようだ。12月の新規求人数は前月比+3.9%と、急激な勢いで増加を続けている。過去を振り返っても、1980年代後半のバブル期も、失業率が3%から2%に低下するわずか1%のマージンの中で、賃金上昇と内需拡大が強くなり、最終的に物価も力強く上昇していった。

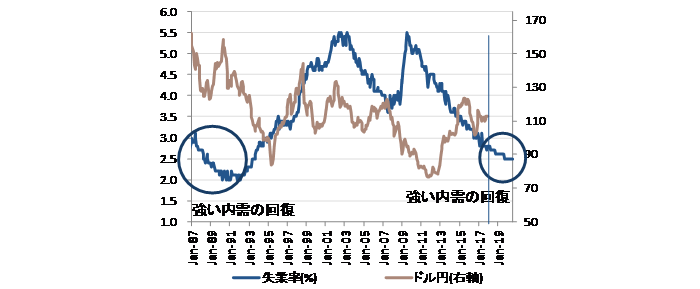

12月の失業率は2.8%と11月の2.7%から若干上昇した。

11月の新規求人数は前月比+2.4%と大きく増加し、年末商戦に強気な姿勢で臨んだことは功を奏したようだ。

12月の有効求人倍率は1.59倍と、11月の1.56倍から更に大きく上昇した。

雇用と冬のボーナスを含む賃金の拡大、株価上昇などによる消費者心理の向上もあり、年末商戦は好調であったようだ。

12月の新規求人数は前月比+3.9%と急激な勢いで増加を続け、過去最高となっている。

(新規求人数も2.42倍と過去最高である。)

失業率は12月には前月の就業者の大幅な増加の反動もあり若干上昇したが、現在の就職活動が実際に雇用につながるとみられる2018年度入りする4月以降には、更なる低下余地を探っていく展開となるだろう。

過去を振り返っても、1980年代後半のバブル期も、失業率が3%から2%に低下するわずか1%のマージンの中で、賃金上昇と内需拡大が強くなり、最終的に物価も力強く上昇していった。

まだ2%台後半であった1987年には、1985年のプラザ合意後の急激な円高による不況感、そして製造業の競争力喪失などの先行き不透明感が強く、景気拡大の実感はほとんどなかったとみられる。

それが、1988年と1989年に失業率が2%台前半に低下する中で、景気拡大の実感が急激に強くなってきた。

現在もその転換点にあると考えられる。

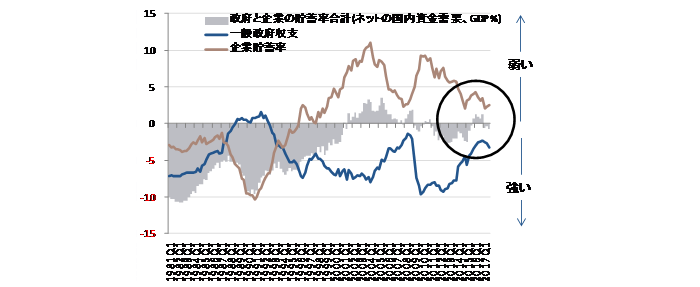

しかし、ネットの資金需要(企業と政府の合計)は当時のGDP対比10%程度と比較し、現在はわずかしか存在しない。

マネーが循環し、拡大する力は弱いため、現在の景気拡大がバブル化する可能性は小さいと考えられる。

言い換えれば、より長期間にわたり、安定した景気拡大が続く可能性が高い。

図)新規求人数

図)失業率とドル円

図)ネットの資金需要

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 調査部

チーフエコノミスト

会田卓司