2020 年の東京五輪の前後では、テレワークが一気に普及するだろう。現在、東京に通勤している人は、約262 万人と推定される。これらの人々が通勤によってロスしている機会損失は、8.6 兆円と試算できる。今後のテレワークの普及は、この損失を小さくして経済効果に変えていくことだろう。

五輪で一気に普及

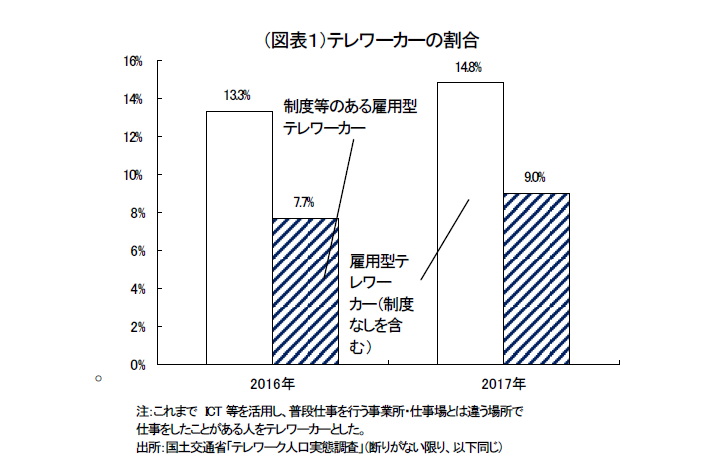

働き方改革の一環として、テレワーク=在宅勤務の普及に関心が集まっている。最近、テレワークを始めた人も多いとみられるが、統計データとして表われているのは、2017 年で9.0%である(国土交通省「テレワーク人口実態調査」、図表1)。この割合は、雇用者のうち、テレワーク制度があって、その制度を利用している人の割合である。制度がなくテレワークを使用している人が5.8%、制度の有無を問わず利用している人の割合は14.8%となる。

また、この中で、週1日以上終日テレワークをする雇用型テレワーカーの割合は57.1%である。ここには自営型テレワーカーも含まれている。

テレワークの制度は、まず制度が企業で認められていて、かつPCなどの在宅勤務の装備が準備されていて、その中でテレワークをしてみたいと望む人が行っている。制度・装備があっても、全く関心を示さない人も多い。考え方が変わって、積極的に制度の利用が進むと、それなりの経済効果が期待できるだろう。

今後の注目は、2020 年の東京五輪である。夏の五輪開催時には、東京都を中心に交通量が激増するだろう。そこでの混雑や交通麻痺を解消するために、テレワークが強力に推進されると予想される。2012 年のロンドン五輪では、テレワークが政府によって推し進められた。市内約8割の企業がテレワークを導入し、制度の普及が一気に進んだという経緯がある。

日本でも、今後、テレワークが広がって、働き方の多様化が進んでいくと考えられる。

経済効果の考え方

しかし、出勤して働くよりも在宅勤務の方が、必ず時間当たりの生産性は上昇するということが証明できればよいが、その証拠は今のところない。

直感的には、自宅で独りで黙々と仕事に集中すると、パフォーマンスが高まるという人はいると思う。反対に、同僚に相談したり、協力を頼むことが行いにくくなって、生産性は必ずしも高まらないという見方もある。企業によっては、「自宅で怠ける人の行動を監視できないのは生産性低下を許すことになりはしないか」と警戒するところもあるだろう。

筆者は、テレワークはそれを使えば生産性が上昇すると考える人だけが利用するとみている。生産性が下がる人は使わないだろう。だから、ルールを変えた結果、全体の生産性は上昇するとみる。ミクロの世界では、テレワークはかなりの生産性上昇を促すと考えている。また、女性やシニアの労働者にとってテレワークはありがたいシステムになるだろう。子育て・介護や家事に1日の必要とされる時間を配分し、残りの時間にパソコンに向かって仕事をする。1日の時間配分をこま切れにして家事と仕事に割り当てられる。出勤を前提にすると、非正規労働しか選べなかった人が、テレワークを活用して正規労働に就くこともできる。この意義は、定量化できないとしても、テレワークの大きな価値である。

そうした定量化が難しい中、テレワークが定量的に経済効果を生み出す分野がある。1日テレワークに切り替えることで、往復の通勤時間を短くできることである。通勤に要している時間は、生産力を生まない機会損失である。その機会損失を最小化することがテレワークで可能になれば、それを集計値としての経済効果だと計測可能になる。

東京圏の通勤時間による損失は8.6 兆円

東京都の人口は、昼間と夜間では18%も違っている。これは、東京都以外から通勤してきている人口が多いことを示している。

通勤・通学を併せて東京都へ流入する人口は1日290.6 万人とされる。神奈川、埼玉、千葉の順で通勤・通学者数は多い。この290.6 万人のうち1割が通学者数だとみると、通勤人口は残りの約262 万人となる。ここに、東京圏への平均通勤時間1.7 時間(往復102 分)を乗じると、労働力としての機会損失が計算できる。月単位での通勤時間35.2 時間を1人当たり月平均総労働時間144.2 時間(東京都にある事業所)で割って、262 万人を乗じる。すると、労働力に換算して、すべての通勤時間によって約64 万人分のマンパワーが通勤時間にかけている分だけロスとなっていると考えることができる。通勤時間がゼロであれば、最大64 万人分に相当する労働力が南関東を中心に増加させることが可能になる。

また、通勤に回していた時間が、262 万人の労働時間になっていたとすれば、そこで賃金も増えていたことだろう。東京都の平均時給を使って計算すると、年換算3.1 兆円の賃金増加を失っていることになる。

さらに、東京都の1時間当たり生産性を262 万人の労働時間に乗じると、生産力(名目GDP)は年間8.6 兆円と試算することができる。通勤時間にかけている時間をすべて労働に回すことができれば、東京圏の通勤分に限っても、8.6 兆円の経済効果が得られる。現在は、通勤にかなりの時間を要していることが、逆に8.6 兆円もの機会損失となっているということだ。

さて、テレワークの利用が通勤の機会喪失に与える影響についてである。262 万人の中で、テレワークを利用する人が増えていくと、その分、8.6 兆円の機会損失は少なくなる。テレワークによって、家事を増やす人がいるかもしれないし、在宅で労働時間を増やす人がいるかもしれない。いずれにしても、機会損失は減って、経済的にはプラスとなるだろう。

仮に、262 万人の通勤者の10%が、週2日の在宅勤務を行うとどのくらいの効果があるだろうか。週2日であれば通勤時間の40%のロスがなくせる。10%の通勤者であれば全体の通勤ロスの4%をテレワークで経済効果に変えることができる。実数で計算すると、労働力は2.5 万人分増えて、賃金は約1,200 億円、経済効果は約3,500 億円(年間ベース)の増加が見込まれる。

東京都の働き方

わが国では、東京一極集中が言われて久しい。数十年も言われているのに、それが解消されずに残存していることは残念なことである。8.6 兆円の機会損失は、何十年間も放置されてきていたということでもある。今、ようやく情報通信技術の進歩によってそれが改善しようとしている。テレワークは、単なる経済効果としてよりも、働き方を使いやすく変革して家庭の役割と両立させることでも意義は大きい。

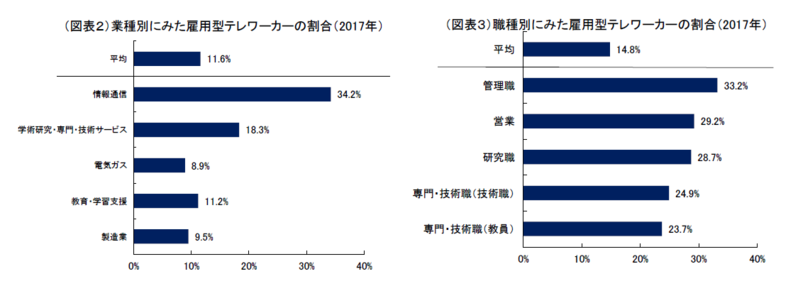

ここで、もうひとつ着目したいのは、東京を中心とした職業の特性が、テレワークに馴染んでいるかどうかという点である。テレワークが可能な仕事は、パソコンを使った事務が主である。資料作成、原稿入力、調査分析、デザインなどが挙げられる。それらの範囲は決して全体を網羅しているとは言えないが、ホワイトカラー事務に占める割合は結構大きい。業種でみると、情報通信、学術研究・専門・技術・サービスでは比較的テレワークの経験者は多い(図表2)。職種別には、管理職、営業、研究職で同様にテレワークの経験者が多い(図表3)。

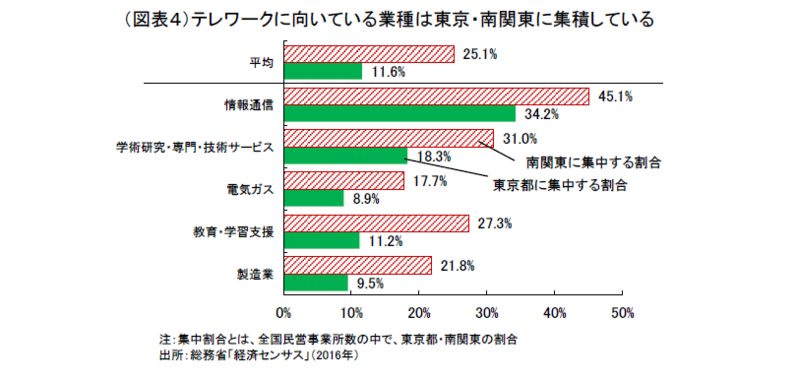

実は、情報通信、研究・専門職は南関東(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)に事業所が集中している(図表4)。つまり、南関東はテレワークを相対的に普及させやすい地域とみることができる。

逆に、情報通信などでテレワークの仕事習慣が定着すると、必ずしも東京周辺に在宅している必要性がなくなる人もいるだろう。1980 年代以降、情報化によって、情報産業では東京でしか得られない情報がより重要になって、東京一極集中が進んだとされる。現在、テクノロジーが進歩したことで、この作用が変化すると考えることもできる。情報産業では、作業プロセスの一部をテレワークにしている個人事業者などSOHOの人達にアウトソースして、作業コストを引下げることも可能だろう。情報は東京中心に生産されるが、情報を加工するビジネスは東京以外へのアウトソースで効率化される展開である。

働き方改革と社会変革

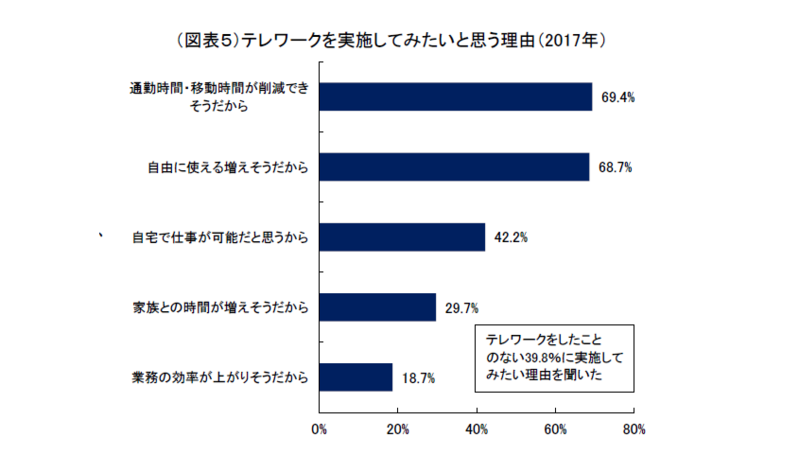

テレワークによって働き方が変わることは、経済効果だけでは評価できないメリットを持つだろう。テレワークを実施してみたいと思う人は、通勤時間がもったいないと考える人が多い(図表5)

例えば、通勤などが減って自宅で仕事が自在にできるようになると、少子化に歯止めをかける効果が期待できる。47 都道府県の中で最も通勤時間が長いのは神奈川県である。このことは、神奈川県の出生率を低下させている要因という見方もできる。通勤・通学時間の長い地域では、出生率も低いという関係が見出せる。通勤が長いのは、神奈川に次いで、千葉、埼玉、東京と続いている。働いている女性に子供ができても、労働時間が長く、かつ長すぎる通勤時間のせいで、次にまた子供をつくるのは無理だと思うことは決して少なくはない。

テレワークの効用は、労働時間をこま切れにして家事・子育ての時間の間でも柔軟に仕事ができることである。そこでの労働は必ずしも生産性は高まらないだろうが、様々な生活時間を効果的に再配分するメリットは大きい。自分が自由に仕事の時間を選べるメリットである。定量化はできないとしても、低い出生率を押し上げるのに何らかのメリットを及ぼすだろう。

シニアの人の介護についても同じことが言える。介護離職を余儀なくされる人の中には、テレワークが可能になることで、介護と仕事の両立が何とかできる人もいるだろう。

働き方改革の意味は、生産性上昇ではなく、むしろ、労働市場に様々な条件の人を幅広く取り込んでいくこと に大きな意味合いがある。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 熊野英生