要旨

「このまま人口移動が収束しなければ、全国896の自治体が消滅する可能性がある」。そう警告した2014年の「増田レポート」以来、東京一極集中や地方のあり方に関する議論は活発化し、政府は地方創生に取り組んでいる。しかし、東京圏への人口流出は止まらない。実は、最低賃金に焦点を合わせると、近年、東京と地方の格差は拡大しており、東京一極集中を助長しかねない状況が生じているのである。このような事態に対し、今年度の改定で、地方が格差拡大に抵抗しようとする顕著な動きが見られた。これは、格差拡大による若者の流出を何とか抑えようとする地方の姿勢の現われだと考えられる。地方が置かれた危機の大きさを認識し、最低賃金の審議においても、地方創生と整合性の取れた取り組みを行う必要があるのではないだろうか。

はじめに

「このまま人口移動が収束しなければ、全国896の自治体が消滅する可能性がある――」。2014年に日本創成会議が発表した通称「増田レポート」は、次世代の再生産力がある若年女性人口の減少に着目し、全国の半数の自治体が消滅の危機にあると警告した(1)。しかも、多くの若者が流出する東京は、結婚して子どもを産み育てる環境が良くないために出生率が低く、結局、東京一極集中は日本の人口急減をもたらすと指摘した。それ以降、東京と地方のあり方に関する議論は活発化し、政府は「地方創生」に取り組んでいる。

しかし依然、東京圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)への人口流出は止まらない(2)。東京圏の日本人住民の総人口は、2018年1月1日時点で前年を約16万人上回る約3,647万人となり、過去10 年間に約205万人増加した。日本全体の人口に占める割合も前年より0.2ポイント、10年前より1.5ポイント上昇して28.6%となった。地方から東京圏に流出する住民の中心は10~20歳代の若者であり(3)、多くが進学や就職をきっかけとした移動だとみられる(4)。就職時の上京には、所得格差が関連していると考えられる(5)。そこで最低賃金に焦点を当ててみると、近年、東京と地方の格差は拡大しており、東京一極集中を助長しかねない状況が生じている。このような状況に対し、今年度の最低賃金改定に際しては、地方が格差拡大に抵抗しようとする顕著な動きが見られた。

本稿では、最低賃金という視点から、東京と地方の格差拡大について検証するとともに、今年度の各都道府県の改定状況を分析することで、地方の受け止めや姿勢を考察し、最低賃金のあるべき姿について検討したい。

--------------------------------

(1)日本創成会議・人口減少問題検討分科会(2014年5月8日)「成長を続ける21世紀のために『ストップ少子化・地方元気戦略』」

(2)総務省の「住民基本台帳人口移動報告」で近年の東京圏の転入超過者数の推移をみると、1990年代後半から増加傾向が続いていたが、リーマン・ショック後に減少し、東日本大震災後の2012年から再び増加傾向に転じた。

(3)同報告によると、2017年の東京圏への転入者約48万人のうち15歳から29歳の若者が52%を占めている。

(4)「まち・ひと・しごと創生本部 第1回地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」(2017年2月6日)資料によると、地方から東京圏へ移動した人の理由は、10歳代では「入学・進学」66.8%、「就職」15.4%。20歳代では「就職」32.4%、「転職・独立・起業」12.6%、「会社の都合」12.4%、「入学・進学」5.5%――などだった。

(5)経済的要因と人口移動の因果関係について、例えば田中隆(2017)「国内人口移動の経済的要因に関する実証的分析」(日本国際情報学会誌『国際情報研究』14巻1号)は、東京圏への転入超過者数と、バブル崩壊後から2014年までの東京圏の一人当たり県民所得長期時系列データを用いた実証分析により、地域間所得格差が増加するとその地域への転入超過者数が増加することを示している。

最低賃金の都道府県格差の拡大

1|最低賃金の決定方法と最低賃金に近い水準で働く人の割合

最低賃金は、最低賃金法によって、地域における労働者の生計費と賃金、企業の支払能力の3要素を考慮して定められなければならない、とされている。「労働者の生計費」については、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」にと定められており、国と地方の審議会が毎年、これらの要素を吟味して、見直しを行っている。近年は、大企業を中心に賃上げが進み、一部の正社員らが恩恵を受けている一方で、非正規雇用で働く人たちは労働組合に属さないケースが多く、労使交渉によって賃上げを実現する力が小さい。最低賃金の見直しは、法律によって、それらの非正規労働者の処遇を底上げする役割を果たしている。

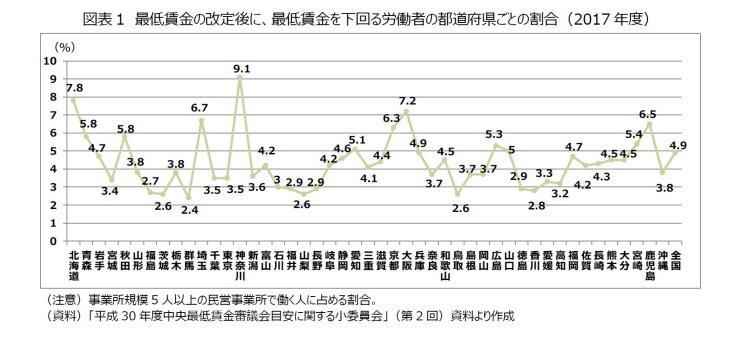

次に、最低賃金の改定によって影響を受ける人の割合について見ていきたい。厚生労働省は、最低賃金を改定した後に、改定後の賃金を下回る労働者の割合を「影響率」として公表しており、これを最低賃金に近い水準で働く人の割合として見ることができる。同省の調査によると、事業所規模5人以上の民営事業所を対象に調査した影響率は、2002年には全国で1.2%だった。しかし2013年度以降、デフレ脱却に力を入れる政府の後押しにより大幅な引上げが続いてきたためその比率は増加し、2017年度は4.9%となった。2017年度の、各都道府県における影響率の割合は図表1の通りである。

2|都道府県ごとの最低賃金の状況

次に、都道府県ごとの最低賃金額をみておきたい。2013年度以降、最低賃金は毎年15円以上の大幅な引上げが続いており、2018年度の引上げ幅は、最低賃金が時給で現されるようになった2002年度以降、最高の26円となった。10月の改定により、最低賃金の全国平均は874円となる。ただしこれは、各都道府県の最低賃金額にそれぞれの労働者数を掛けて合計し、それを全国の労働者数で割った加重平均である。そのため、労働者数が多い東京や大阪などに引っ張られた金額となっており、地方の実態が分かりにくい。実際には、都道府県ごとの金額の幅は大きい(図表2)。

全国平均を上回っているのは東京圏や大阪圏、愛知の7都府県のみで、40道県は下回っている。900円台は東京、神奈川、大阪の3都府県のみ、800円台は25道府県、700円台は東北や九州、沖縄など19県となっている。最も高いのは東京都の985円(前年比27円増)、最も低いのは鹿児島県の761円(同24円増)で、その差は224円ある。

時給でみると差は小さいが、1日に8時間働くとすると、その差は1,792円に広がる。さらに月に20日働くと想定すると、その差は35,840円にもなる。働く者にとって、この差は大きい。3万円あれば、東京でも安い賃貸アパートを借りることができる。地元と東京で、もし同じような仕事なのに月給に3万円以上の差があれば、上京して就業しようという意欲を強めることになる。実際には物価が異なるため、最低賃金の差ほど生活水準が良くなる訳ではないが、求職者、特に高卒や大卒で就職先を探している若者にとっては、求人内容を見比べて給料に3万円以上の差があれば、東京の企業に魅力を感じる人も多いのではないだろうか。

そしてこの差は、2002年度以降、次第に広がってきた(図表3)。特に2013年度以降は2都県とも大幅な引上げが続いているが、同時に差も開いているのである。このグラフは東京都と鹿児島県を比べたものだが、東京と最低賃金が低い他の県を比べても、同様の傾向が現れている。また、大阪府と地方を比べても、東京ほどではないが、格差拡大の傾向が見られる。東京や大阪から車や電車で2~3時間の距離にある県でこのように差が広がれば「どうせなら東京や大阪の会社で働いた方が得だ」と考える人も出てくるだろう。