労働市場が完全雇用状態になってきた。そのため、財政などで需要を増やす政策は、成長率を嵩上げしにくくなる。物価上昇にはプラスと言えるが、デフレギャップが残っていると物価上昇に対する不満も残る。成長重視のために、より省力化・生産性向上を意識する局面になるだろう。

非自発的失業者数はあと僅か

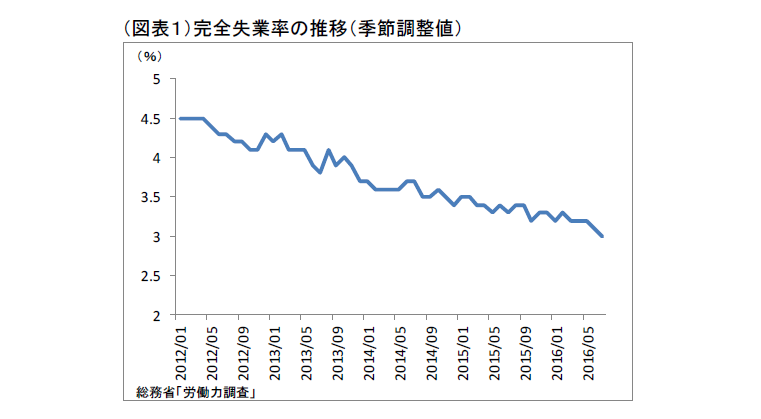

7月の完全失業率がとうとう3.0%(速報)にまで下がった(図表1)。いよいよ完全雇用時代の到来だと思える。完全失業者数はまだ203万人もいるのだが、この中で自発的失業(自己都合)を除いて、非自発的失業の部分に注目すると54万人。さらに、ここから定年または雇用契約満了(19万人)を除いた「勤め先や事業の都合」、つまりリストラや倒産による失業者数は35万人まで絞られる。目先、前年対比でこの35万人の失業者数は△5万人/月程度のペースで減っているので、計算上、7ヵ月後の2017年初には非自発的失業者もゼロに近づくという見方もできる。

なお、失業率が3.0%まで下がったのは1995年5月以来のことである。当時は景気が良かったから労働需要が増えて完全雇用になっていた。それに比べて、現在は景気が良い訳ではなく、むしろ少子・高齢化によって労働供給が減少して、人手不足になっている。供給面の制約によって、完全雇用になっているのが、現局面の特徴である。

さて、完全雇用状態になると、日本経済にはどういった変化が及ぶことになるだろうか。本稿では、労働市場において失業がある状態と、完全雇用の世界観にどういった相違があるのかを洗い出してみたい。

額面どおりにならない経済対策効果

先般発表された政府の経済対策は、事業規模28.1兆円、国・地方の財政支出額は7.5兆円とされている。さらに、対策効果として、実質GDPの押し上げ効果は、「概ね1.3%程度」と見積もられている。押し上げ効果の計算は、労働市場に活用できる労働力が豊富だった時代のデータに基づいており、完全雇用の下では労働投入のボトルネックに直面して、もっと限定された効果に止まる可能性がある。例えば、保育所や介護施設を大幅に増やす計画を立てても、従来よりも従業員が集まらずに計画が消化できない可能性がある。無論、政府はこの点も考慮に入れて、保育・介護人材の待遇改善策を併用しようとしている。ただ、そうした待遇改善が他産業から保育・介護人材を移動させるのに十分な条件であるかどうかには不確実性が残る。経済対策で計画されたプロジェクトが水面下の人手不足という制約に縛られることが今後は増えてきそうだという点には、留意が必要である。

また、完全雇用の下で、経済対策が賃金上昇を伴って計画通りに実行されたときには、クラウディング・アウト(押しのけ効果)の問題も起り得る。例えば、保育・介護の賃金が上昇して、そちらに人手が移動したとき、人手を奪われるかたちになった他産業では人手が足りなくなる問題である。飲食・生活サービスなどの個人向けサービス業では、以前から人手不足に悩んでいて、限られた労働力が経済対策に吸い寄せられると、事業活動が圧迫されることになる。

果たして、経済対策に盛り込まれたプロジェクトは、他の人手不足の業種よりも生産性が高いと評価できるのだろうか。仮に、マクロ経済の観点からみて、経済対策のプロジェクトの労働生産性がより高いものであるのならば、事業活動が制約された産業の生産力の低下を補って、社会全体の豊かさを増進するという考え方もできる。しかし、昔から問題視されていた無駄な公共事業のようなものが実行された場合には、全産業で見た生産力は低下して社会全体の豊かさが必ずしも増進される訳ではない。完全雇用下では、経済対策による雇用創出効果がマクロで限定され、対策の意味合いを改めて吟味する必要に迫られる。

完全雇用とデフレ・ギャップ

論点として、完全雇用下で賃金が上昇しやすくなるとすれば、今後は物価が上昇して、デフレ脱却が明確化するとみてよいのだろうか。この点を考えてみよう。

筆者の理解では、必ずしもイコールで結べないという見方である。例えば、景気が良くなっていき、雇用が増えて、工場などの設備稼働率が引き上がってきたと考えよう。そのとき、雇用の増加によって完全雇用になったが、工場はフル生産まで10%の余裕を残しているとする。これは、完全雇用であっても、デフレ・ギャップが残っている状 態である。

完全雇用になって賃金が上がり始めても、生産能力の余剰があるので、設備投資によって能力増強には動かない。もしも、能力増強に企業が動くとなると、そこで新規雇用拡大の労働需要が生まれる。ここでは加速度原理が働き、投資・労働の需要増によって物価上昇が強まる。

整理すると、労働力不足はひとつの生産要素がボトルネックに直面して、生産拡大に支障が生じることである。その段階では、労働の生産要素価格(賃金)は上昇するが、財・サービス市場では需要超過にはならず、マクロで需要索引方の物価上昇には必ずしもならない。言い換えると、完全雇用になるとコスト・プッシュ・インフレが生じるだけだ。これも物価上昇圧力であるが、投資需要が必ずしも付いてこない。次の段階として、景気が良くなって需要が増えていくと、やがてデフレ・ギャップが解消されて、需要によって牽引される物価上昇へと展開していく。財務面でみても、企業の収益はフル稼働に近づくと、固定費負担が軽減されて収益が伸びる。それが投資促進の許容度を引き上げる。

現下の日本経済を念頭に、完全雇用から物価上昇へとどのように移動していくかを考えると、コスト・プッシュ圧力が働くとしばらくは人件費増に反応した企業収益の下押し圧力として捉える見方の方が支配的になるだろう。この状況では、スタグフレーションと感じる人も多いだろう。そこでは、インフレ予想も強まらず、物価上昇圧力も限られたものになる。居心地の悪いインフレ圧力に悩まされる状態といえる。

潜在成長率への影響

別の見方として、人口減少が潜在成長率の上昇を下押しするのではないかという解釈も成り立つ。労働投入量が、人口減少によって減っていくと、成長トレンドが下向きになることは直感的に分かりやすいはずだ。

総人口の減少が起こる手前で、65歳未満の生産年齢人口は減り始める。すでに、日本経済は、労働参加率の高まりがなければ、労働力人口が増えない構図である(労働力人口=生産年齢人口×労働参加率)。このところ、年金支給開始年齢が引き上げられていることもあり、シニア層や女性の労働力参加が進んでいるが、将来のどこかで労働力人口は減少傾向に向かっても何の不思議もない。もはや、潜在成長率の上昇に関して、労働投入量による押し上げに期待できない情勢にある。

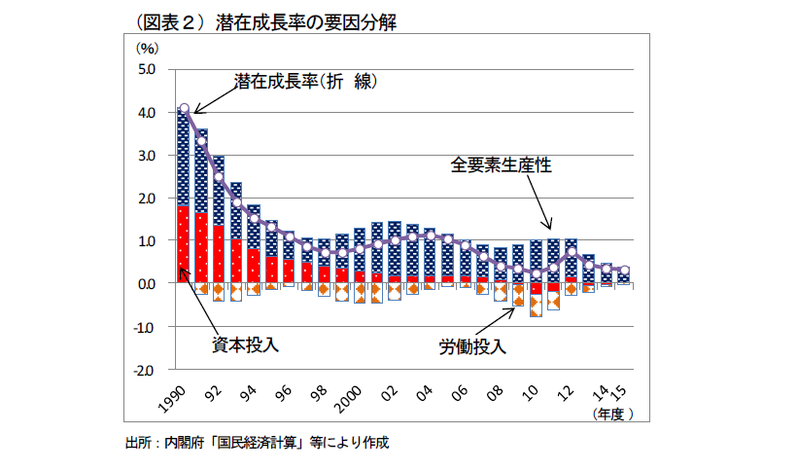

ところが、過去、90年代以来、日本の潜在成長率が伸び率を低下させてきた要因をみると、労働投入量のマイナス寄与が大きかった(図表2)。これは、年間労働時間の短縮(時短)や、非正規化による労働時間の短縮、そして長期不況による雇用削減によるものであった。つまり、人口減少社会でなくとも、労働投入量が潜在成長率を牽引してこない状況だったのである。むしろ、日本の経済成長は、設備投資や技術進歩により何とかプラス成長のトレンドを維持している。

そう考えると、改めて潜在成長率が人口減少によってマイナスになる必然性はないと言える。では、人口減少でも、設備投資や技術進歩で成長トレンドを上向かせることが必ず可能だと言えるのか。筆者は、その保証もまた何処にもないと考える。例えば、企業の設備投資が、リーマンショック以来、大きく水準を落としている。その原因に、人口減少によって企業の期待成長率の低下が起こって設備投資の採算性を厳しくみる意識の変化が起こったと考えると、人口減少は深刻な構造問題だと言える。

筆者の理解では、人手不足経済を見越して、多くの企業が能動的に省力化、生産性向上に向けた投資を実施していかなければ、このままでは潜在成長率はマイナスになる可能性はあり得ると見ている。全要素生産性のトレンドは、急速にゼロに向かっている。だから、人口減少が何の影響もないと、高を括るのは危険である。むしろ、その危険を多くの人が強く認識できず、大胆な少子化対策に踏み切るためのコンセンサスが出来ずに、自然に任せて経済衰退が進むのが、実際に起こりそうな未来図である。筆者は、それは避けなければならないと思う。

新しい世界観

以上の議論をまとめると、完全雇用の世界観は、新しい課題に悩まされることになりそうだ。まず、総需要政策だけでは、成長率を嵩上げできなくなる。経済は恒常的に人手不足に悩まされ、コストプッシュ圧力によって多少景気が悪くなっても物価下落が起こりにくいスタグフレーションの様相になる。成長加速のためには、労働力を節約する省力化投資を行いながら、労働生産性を引き上げることが求められる。また、労働力については非正規を正規に転換させることで、人材投資による能力形成ができる。非正規が正規に転換すると、おそらく労働時間が延長されるだろうが、本質的にそこで労働者の能力発揮が見込めなくては意味がない。労働時間の量的拡大だけでは、望ましい働き方とは言えない。つまり、成長重視のために、労働政策も、現状のまま非正規の拡大を容認する仕組みを見直していかなくてはいけない。

箇条書きにすると、 (1) 総需要政策からサプライド重視・成長戦略に。 (2) 省力化を含めて設備投資通じた生産性向上。 (3) 非正規からへの雇用シフトをより積極化。 (4) 長時間労働 を当然視 した正規雇用 の働き方 があるとすれば、それを改める。 という点が重点項目として再確認されるだろう。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 熊野英生