勤労者世帯の消費性向が極端に下がっている。これは、所得が増えても、それに同調せずに消費が増えない状況を示している。これは最近の消費動向における「謎」である。筆者は、その謎を説明する仮説として、年金制度がもたらしている不安があると考えている。

所得増に同調しない消費

2014 年春以来、消費の低迷がずっと続いている。消費税率引き上げが行われた後、趨勢的な実質消費の伸び率は0%の推移である。この間、勤労者世帯の給与所得はプラスの伸びになっている。どうして、家計所得が増えているのに、消費が同調して増えないのだろうか。

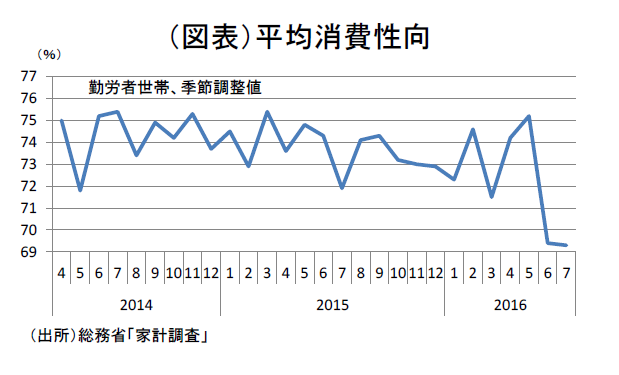

総務省「家計調査」をみても、消費支出が可処分所得に同調しない状況が確認できる。このことは、表現を変えれば、所得に占める消費の割合、すなわち消費性向の低下として捉えることができる。正確に言えば、「家計調査」では、構成員2人以上の勤労者世帯の平均消費性向(季節調整値)を時系列で計算している(図表)。その値が、2016 年6月69.4%、7月69.3%と連続して大きく切り下がった。2015 年平均が73.7%だから、最近は4%ポイント以上も消費性向が低い。つまり、家計は4%以上も所得から貯蓄に回す割合を高めているのである。なお、消費性向が6・7月の69%台に下がったのは、2006 年7月以来のことである。単月ではなく、2ヶ月連続なので、偶然とも言いにくい状況である。では、家計はなぜ能動的に貯蓄を増やそうとしているのだろうか。以前は、円安によって物価が上がったので、生活防衛に走ったと説明されていた。しかし、最近は、原油下落と円高によって、物価は下落している。単純な生活防衛では説明しきれない。

様々な要因

通常、消費性向が大きく落込むのは大きな経済的ショックが起こったときである。より具体的に言えば、雇用不安に見舞われて、自分の仕事を喪失する可能性を意識したときに、人は消費を手控える。しかし、現在は、そうした不安とは正反対の経済環境にある。労働市場は、完全雇用状態である。職探しをするのは容易になり、所得の切り下げは意識されにくい。

仮に、消費性向を引き下げる要因があるとすれば、(1)株価下落による逆資産効果、(2)社会保険料率の引き上げを意識した貯蓄意欲の高まり、(3)一時的な所得に消費が反応せずに貯蓄に回った可能性。そして、(4)マイナス金利政策を不安視して、貯蓄防衛に走ったこと、などが考えられる。

それぞれを検討すると、まず、(1)逆資産効果は、足元の6・7月の消費性向の低下を説明しにくい。英国ショックという見解もできるが、7月の株価は持ち直している。勤労者世帯の消費性向と株価は、このところ必ずしも連動していないように思える。

次に、(2)社会保険料の負担増に反応した貯蓄意欲の高まりはどうか。可処分所得で考えて、社会保険料の引き上げは、可処分所得を減らす。仮説として、先々の社会保険料の負担に備えて、現在の貯蓄率を上げるという解釈はできる。しかし、厚生年金の保険料に限ってみると、2017 年9月に18.3%(労使折半)になると、これで上限に達する。そうなると、社会保険料の説明は十分でない。

さらに、(3)一時的な所得だから、消費に回りにくいという説明も、辻褄合わせのように感じられる。最後の(4)のマイナス金利の影響というのは、検証しようがない。果たして、雇用改善の好影響を消し去るような、マイナス心理の作用がほかにあるだろうか。

ひとつの仮説

筆者が考えている有力仮説は、具体的な年金不安である。2016 年度は、厚生年金の支給開始年齢(報酬比例部分)が、男性の場合、61 歳から62 歳へと引き上げられた。昨年まで61 歳になって厚生年金をもらえたのが今年はもらえないという状況である。厚生年金の支給開始年齢(報酬比例部分)の引き上げは、2013 年度に始まって、2016 年度が二度目になる。今後も、2019・2022・2025 年度と続いていく。こうした老後の不安を抱えている50 歳代後半の世帯は、年金支給開始に備えて、節約に一層取り組んで、貯蓄を増やそうとするだろう。実は、2016 年に入って、シニア層を中心に就業者数が目立って増加している。60 歳代前半の男性だけでなく、50 歳代後半の女性の就業者数の増加が特徴である。この背景に年金不安があって夫も妻もともに働き始める人が増えたと考えると、合点がいく。世帯を単位にとって、所得の増加の背景を調べたところ、2015 年頃から世帯主の妻(配偶者)の収入が押し上げ要因になっていた。世帯主の定期収入はおおむね前年比マイナスを続けているので、夫の収入減を妻の労働参加がサポートして引っ張っている姿が目に浮かぶ。

夫の収入が少なくなると、配偶者(妻)の有業率が上昇することは、ダグラス・有沢の法則と呼ばれる。家計調査で、世帯の有業率が上がったり、妻の収入が労働参加によって増える様子は、この法則が働いていることを示唆している。

消費を増やしていくためには、若者の所得増も重要であるが、自分の退職時期が数年後に近づいてきた50 歳代の賃金上昇にも配慮して分配を見直していく発想も大切だろう。その点、ボーナスよりもベースアップによって年功賃金が増える方が歓迎される。

もう一つ、老後を迎えるにあたっての不安解消は、60 歳代前半の働き方である。年金を受け取りながら勤労を継続し、さらにそこで大幅に賃金がカットされない仕組みづくりが重要である。現在の在職老齢年金制度は、60~64 歳にかけて年金収入と就労収入の合計が毎月28 万円を超えると、超過額の半分の金額が年金から減らされる。こうした従来型のシステムも新しい働き方の改革に向けて大胆に見直すことが必要だろう。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 経済調査部 担当 熊野英生