<低下した男性の取得率>

イクメン(育児をする男性)という造語がつくられ、一時期メディアをにぎわした。昨年6月に施行された改正育児・介護休業法では、育児休業(以下「育休」)を取得する男性向けの制度変更がなされている。例えば、父母がともに育休を取得する場合、1歳2か月まで育休を取得可能とする「パパ・ママ育休プラス」が導入された。また、従来は母親が専業主婦の場合、産後8週間以外は育休を取得できなかったが、この制限を撤廃した。こうした話からすれば、男性の育休取得率も上昇していると考えるのが普通だろう。ちなみに、政府の「仕事と生活の調和推進のための行動指針」及び「子ども・子育てビジョン」では、父親の育児参加促進として、2008年度の1.23%であった男性の育休取得率を2012年度に5%に、2017年度に10%に引き上げることが目標として示されている。

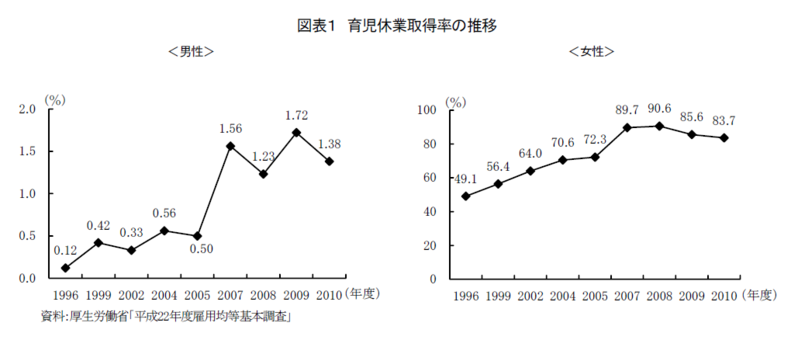

だが、2010年の男性の育休取得率は前年を大幅に下回った(図表1)。男性の育休取得率は、1996年度には0.12%であったが、その後上昇傾向にあり、2009年度には1.72%と過去最高になった。しかし、2010年度の値は1.38%で、前年を0.34ポイントも下回る結果になった。一方、女性の育休取得率は2010年度において83.7%であり、2年連続で低下しているものの、依然として男性よりもはるかに高い水準で推移している。女性の育休取得率が過去2年低下したのは不況の影響ともいわれているが、男性の取得率は女性よりもはるかに低いことを考慮すれば、不況という要因以上に取得を阻む要因があるといえる。

<育休法と日本家族のミスマッチ>

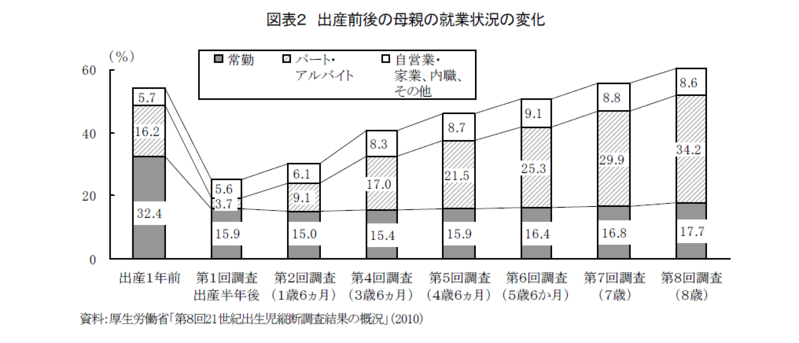

男性の育休についてみると、問題は育休法がわが国の多くの家庭の実態に合っていないことにある。育児期の典型的な家族は、父親が仕事をして主たる生計維持者となり、母親が主に家事・育児を行っている。厚生労働省の21世紀出生児縦断調査から出産前後の母親の就業状況をみると、出産1年前までは有職が多いが、出産後はその割合は低くなる(図表2)。中でも常勤で就業する母親の割合は、出産半年 以降は15%程度に過ぎない。別の調査によると、出産前後に継続就業する女性の割合は、パート・アルバイトや自営を含めて25%前後であり、この割合は1980年代後半以降変わっていない(国立社会保障・人口問題研究所「第13回出生動向基本調査(夫婦調査)」)。また、日本の夫婦の組み合わせでは、「上昇婚」という女性よりも男性の経済力が高いカップルができやすい傾向があるため、共働きであっても夫の方の収入が高いケースが多くなる。以上をふまえると、育休の対象となる期間においては主に夫の収入で生計を維持する家庭が大半といえる。

このような典型的な家族は、生活のために父親の収入が下がることを避けようとする。子どもが産まれれば何かとお金はかかるため、なおさらそのようになる。ところが、現行の育休法では休業中の所得保障率は50%(上限約20万円強)に過ぎない。これでは、主たる生計維持者が育休を取得すればするほど、経済的に苦しくなってしまう。蓄財のある人を除き、多くの家庭の父親にとって育休取得は難しい。常勤の雇用者では日本的雇用慣行(終身雇用・年功序列)がまだ一般的であるため、長期間仕事を休めば、昇進・昇格も遅れることになる。

海外をみると、パパ・クオータとよばれる男性のみが取得可能な育休期間があり、実際の取得率も高いノルウェーでは、育休中の所得保障率は100%(注:取得期間によって異なる)である。同様に男性の取得が多いスウェーデンでは、育休中の所得保障率は80%であるが、独自に上乗せをする企業もある。日本よりも働く女性が多い北欧は、男性の取得が容易になるようにしっかり所得保障をした上で、男性の取得を促進している。日本はそれを欠いて、男性の育休取得を促そうとしている。

なお、常勤の女性が育休をとりやすいのは、常勤の女性の夫は常勤であり、収入も夫の方が高い場合が多いためである。ここに働く男女の非対称性がある。

<短期の取得を容易にする設計に>

男性の育休取得を促すのならば、わが国の家族の特徴をふまえて、男性の育休取得ができる限り家計に響かないような制度にする必要がある。ただし、北欧のように育休中の完全な所得保障を行うことは、財政的な余裕がなく、しかも国民負担率が低いわが国では困難だろう。では、どうしたらよいだろうか。

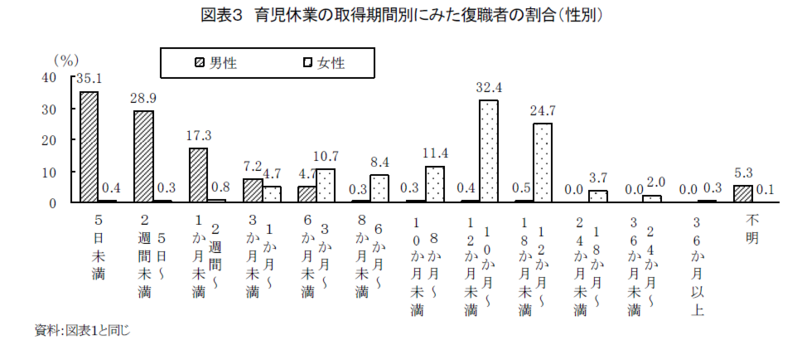

現実的な解決策は、可能な限り休業中の所得が下がらないかたちで、数日~2週間程度の短期の育休取得を容易にする制度を導入することである。実際に育休を取得した男性もこの期間が大半であることから、潜在的なニーズも多いとみられる(図表3)。

第一は、失効した年次有給休暇(以下「有休」)を積み立て、これを育休のために使用できる制度を普及させることである。既にこの制度を導入済みの企業もある。具体的には、有休は1人あたり平均18日だが、取得率は50%を下回っている(厚生労働省「平成22年就労条件総合調査結果」)。1年間に1人平均9日の有休を使っておらず、2年を過ぎるとその権利は失効していく。特に仕事が忙しい労働者であれば、使わずに失効する有休は多い。本来であれば有休の完全消化を促すべきところであるものの、これを育休のために使用できるように積み立てることができれば、労働者はそれを使うことで、所得が保障された状態で育休を取得することができる。企業側からみれば、失効した有休は一旦労働者に付与したものであるため、それを労働者が使用することは企業の追加負担にならない。

第二は、労働者が自分の有休を使って休む場合にも、それを「育休」と称することである。子どもが産まれた後に自分の有休を使って休みをとることは、既に多くの父親たちが実施していることである。ただし、現在これは育休とはみなされず、先述した育休取得率にも反映されていない。しかし考えてみれば、育休を使って休もうが、有休を使って休もうが、父親が子育てにかかわることは同じである。実態を把握するためであれば、両者をともに育休と呼んでカウントすればよい(統計上、カウントを分けてもよい)。自分の有休を使って休む父親も、「育休」と称して休むことができれば、周囲も休む理由を明確に知ることができ、本人も休みやすくなる。

第三に、仕事と子育ての両立支援に熱心な企業の中には、配偶者が出産した男性社員に対して育児のために年間5日間の有休を付与して、育休の取得を促しているところがある。社員からみれば、休んでも所得が下がることはないため、この制度を利用すれば育休が取得しやすくなる。この取り組みは企業側に「持ち出し」が必要になるため、全ての企業が行うことができるものではないが、こうした自主的な取り組みを行う企業の増加は男性の育休の増加につながると考えられる。(提供:第一生命経済研究所)

研究開発室 松田 茂樹