太陽光発電、電気自動車。新たなエネルギー源の開発に関する話題には事欠かない。しかし、ガソリンなど、依然として原油が重要な資源であることは短期的には相違ない。投資商品としても、原油価格に連動する投資信託などが個人でも人気である。

しかし、産油国や中東の地政学リスクなど、原油マーケットは激しい動きを見せている。本稿では、そのような原油マーケットの直近の構造を分析し、その未来がどうなるのかを分析することとする。

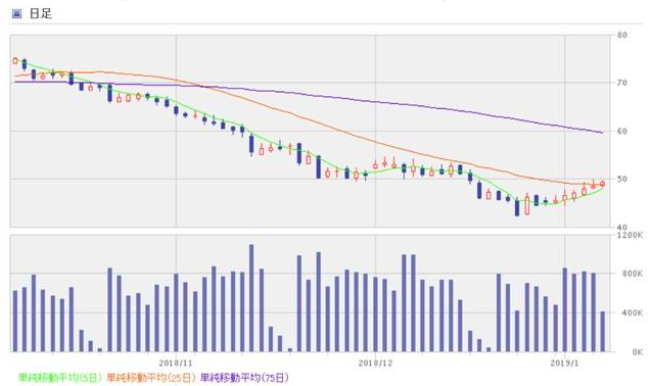

(図表1 WTI先物の直近3か月における日足チャート)

上掲する図表はWTI先物の直近3か月における動向を示したものである。昨年末に向かって下落が続いてきた一方で、今年に入ってきてから一転して上昇トレンドに転換している。この背景にある生産側の動向はどのようなものか。

まずは産油国の動向を考えよう。原油の生産統計から考えれば、石油輸出国機構(OPEC)を最初に触れるべきであろう。OPECは度々減産合意およびその継続を推進してきた。たとえば昨年12月6日に減産合意を行った旨公言している。他方でOPECに加盟していない国のうち重要視すべき国の1つがロシアであるのは周知の事実だが、そのロシアもOPECとは歩みを共にしている。

これに対し、いわゆるシェール・オイルを生産する北米はどのように動いてきたか。周知のとおりシェール・オイルの生産コストは通常の原油よりも生産コストが高いため、上述のOPECやロシアよりも過敏に原油価格の上下動に反応する。その中でも、米国よりも生産コストが高いカナダの方がより過敏に原油マーケットの動向を“喧伝”しがちである。たとえば昨年12月18日に国営放送であるCBCが過剰供給による原油価格の下落に対する危険性を報道している。原油生産業者は当事者であるため、当然ながらこうした報道が出る以前から現状を理解しているはずであり原油マーケットが過敏に反応しても良いはずである。

このように、産油国の動向を普通に考えれば、減産合意や過剰供給危機を公表するということは原油先物マーケットにとって価格上昇要因になり得るはずだ。しかし、直近3か月の価格推移を見ると、現実にはそのような動きをしていないことが分かる。したがって、産油国の動向を見て行くのは不充分であることが分かる。

他方で、我が国においてWTI先物に対する注目度合いが高い一方で、グローバルに目を移すと、欧州やアフリカ、中東ではブレント先物の影響が強い。ブレント先物は北海油田で採掘される原油をベースとした先物である。WTIとブレントは原油としての品質が異なることなどを理由として両者の価格が完全に一致することは無いが、同じ原油先物として正の相関が強い。

しかし、それ以上にブレント先物の動向の方を我々は重視すべきであるという点をここで注意しておきたい。なぜならば、WTI先物は当然ながら米ドルでの決済になるわけだが、その米ドルによる決済の中心地がロンドン・シティ(City of London)だからである。ロンドン・シティは世界での外国為替マーケットの実に半分を占めているのだ。

また原油先物自体も歴史的に見たとき、実はブレントの動きこそが重要な震源になっている。平成バブルが生じたとき、原油価格は実は低迷していた。1970年代における石油ショックを受け、それまで採算の取れなかった油田が各国で開発を開始した。その主導役だったのが北海油田であり、80年代はそうした各地からの供給増大があったために原油価格低迷が生じていた。

読者は中国による原油先物上場についても想起するかもしれない。これも実は、ロンドン・シティによる支援がある可能性が濃厚なのである。香港や上海の金融マーケットが大きく発達してきたが、上海=ロンドン間で証券取引を連結(Shanghai-London Connect)する動きが進展していることが象徴しているように、リーマン・ショック以降、ロンドン・シティが両者への支援を行ってきた。したがって、中国における原油先物も、ロンドン・シティの影響を想起すべきである。

ではそのブレント先物はどのように動いてきたのか。弊研究所は国境を越えてマネーを動かす投資ファンドのことを“越境する投資主体”と呼んでいるが、ある米系越境する投資主体の“雄”は昨年11月上旬に、欧州で広く流通している原油先物であるブレント先物が年末(註:2018年末)前に80ドルにまで反発し得るという趣旨を公表していた。その主要な理由は以下の2つである:

(1) グローバルで原油需要が拡大し続ける中、特に中国が、在庫動向を見る限りマーケットの織り込んでいる以上の原油需要を有している

(2) 米国の対イラン制裁により、イラン産原油がマーケットで流通しなくなる

では現実はどうなったのか。まず中国の原油供給量のうち、米国の輸出量が占める割合は少ない。2017年ベースで米国から中国が輸入している原油の量はわずか2パーセントである。

これに対し、米ドル決済を停止されれば、中国の原油輸入に大きなネガティブ・インパクトを与えるという反論があり得る。しかし、上述したようにオフショアであるロンドン・シティが米ドル決済において重要な地位を占めているし、そもそも中国における原油需要増加率は減退しつつあるのが実態なのである。

まず中国はグリーン化を推進している。我が国でも徐々に広まりつつあるグリーン・ファイナンスだが、中国は2017年ベースで世界第2位の総起債額を誇っており、それはここ数年間、上昇一辺倒なのである。また我が国以上に電気自動車が普及しつつあり、ガソリン需要は今後下落する可能性が濃厚なのだ。

イランについて話を移すと、確かに米国が制裁を行う可能性は濃厚であった。しかし、それに対して如実に抵抗してきた欧州連合(EU)の存在を軽視していると言わざるを得ない。実際、9月後半に米国からの制裁を回避するためにEUとイランの間で特殊な決済用の特別目的事業体(SPV)の設置を明らかにしていた630273_EN.pdf)。このように、予測は現実とは真逆の展開が生じたことが分かる。流石に年頭の予測では、過剰供給の問題を受け従前からの予測値を引き下げている。

では、今後はどうなるのか。読者の最終的な興味はWTI先物に収斂すること、また指標値としてはブレント先物とWTI先物の相関が高いことから、WTI先物のチャート分析を行う一方で、定性分析上ではグローバル規模での動向を考えてみたい。

まず注目したいのが、上述した産油国による減産合意やシェール業界の過剰供給に関する“喧伝”タイミングと図表1とを突き合わせると、そうした“喧伝”がマーケットに反映されるまで、約1か月ラグがあるという点である。これを敷衍すると、確かに直近1週間でWTIマーケットは上昇しているものの、12月中旬に過剰供給が報道された以上、来週には一旦、低調が“演出”される可能性が在るのだ。

(図表2 WTI先物の直近1年における日足チャート)

また上掲する直近1年のWTI先物におけるボラティリティーの実績値(下部のチャート)を見ると、ある月の中旬からその翌月の中旬までの1か月を周期として凹型のボラティリティーの形状を有しており、その周期の中で「上昇しては下落する」というアーチ形の増減を繰り返している(但し、上昇・下落それぞれの変化度合いはそれぞれの周期の中で異なっている)。これはWTIの限月が1か月単位で設定されていることが根本的な理由であるが、だからこそこのロール・スパンの中でボラティリティーを一巡させるように動くと想起できる。実際、これに合わせて需給や地政学リスクの報道がなされている。これを踏まえると、原油マーケットでは引き続き、乱高下が継続すると考えるのが妥当なのだ。

定性的に見てもこれを裏付けることが生じている。イランを巡り、EUが一転して制裁を課す旨、8日に公表したのだ。昨年、イラン系インテリジェンス機関がフランスやデンマークで暗殺計画を行っていたことがリークされたことを受けたことを理由としている(更にこれを受けオランダも自国内でイランが2件の暗殺を計画していたことを公言している)。他方で、今月22日から開催予定であるダボス会議においてトランプ米大統領が中国国家副主席と会談を行う可能性が報道されている。

原油価格ひとつを取ってみても、そこにはグローバルでの地政学リスクが絡み合っている。そして我が国では直接的にその関係性を報道される場合は決して多くは無いが、だからこそ欧州、英国(ロンドン・シティ)に注目しなければならない。

株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(IISIA)

元キャリア外交官である原田武夫が2007年に設立登記(本社:東京・丸の内)。グローバル・マクロ(国際的な資金循環)と地政学リスクの分析をベースとした予測分析シナリオを定量分析と定性分析による独自の手法で作成・公表している。それに基づく調査分析レポートはトムソン・ロイターで配信され、国内外の有力機関投資家等から定評を得ている。「パックス・ジャポニカ」の実現を掲げた独立系シンクタンクとしての活動の他、国内外有力企業に対する経営コンサルティングや社会貢献活動にも積極的に取り組んでいる。

大和田克 (おおわだ・すぐる)

株式会社原田武夫国際戦略情報研究所グローバル・インテリジェンス・ユニット リサーチャー。2014年早稲田大学基幹理工学研究科数学応用数理専攻修士課程修了。同年4月に2017年3月まで株式会社みずほフィナンシャルグループにて勤務。同期間中、みずほ第一フィナンシャルテクノロジーに出向。2017年より現職。