この記事を読んでいるあなたは相続税の税務調査がすでに来ているか、今後入るかもしれないと心配されていると思います。

実際に税務調査が来たらどんなことを聞かれるのだろう? 何か入られないための対策はないだろうか? 相続税の税務調査に対する不安は多岐に渡るでしょう。

税務署は納税者に不利な指摘をしてくることが多いですが、相続税の税務調査は事前に対処方法や準備をしっかりとしておくことで、結論が大きく変わることもよくあります。

この記事では、相続税の税務調査の概要から聞かれることの詳細、対応方法等を全て網羅的に記載していますので、この記事を読んで相続税の税務調査に備えましょう。

1.相続税の税務調査の概要

相続税の税務調査とは、相続税申告書を税務署に提出した後に、税務署が財産内容についての漏れや誤りについての有無を調査に来ることをいいます。この章では相続税の税務調査の概要や基礎知識について解説します。この章を読むことで相続税の税務調査の概要を理解することが可能です。

1-1.税務調査の確率は20%! 5人に1人が税務署からチェックされている

相続税申告書を提出した全ての相続人に税務調査があるわけではありません。国税庁は相続税の税務調査に入った件数を統計データとして公表しており、年間11,935件(平成27年度事務年度)の相続税の税務調査が行われています。これに対して年間の相続税申告書の総数が56,239件(平成26年事務年度)ですので、5件に1件の割合、つまり約20%の確率で相続税の税務調査が行われることになります。

これは、他の法人税や所得税等の税目に比べて高い割合となっており、多くのご家庭に相続税の税務調査が行われている確率となります。また公表はされていない統計ですが相続税申告書の作成に税理士が関与していない申告については大半が税務調査の対象となるようです(税務署談話)。ちなみに、統計上相続税申告のうちの9割は税理士が関与しており、税理士が関与しない申告は1割程度となっています。

1-2.税務署の相続税の税務調査先の選び方。税務調査に来る前に勝負はほぼ決まっている。

前項で約20%の割合で税務調査が入ると説明しましたが、税務署はその20%の調査先をランダムに選定しているわけではなく内容をみて調査先を選んでいます。その選び方についてここでは解説します。

まず相続税の税務調査が来る理由ですが、大きく2つあります。

①相続税申告書の計算や評価に誤りがある

計上されている財産に漏れはないけれど、土地の評価方法や税金の計算が間違えているケースです。相続税申告に慣れている税理士が作成していればこのような計算や評価のミスは少ないですが、相続税申告の計算が浅い税理士や税理士に依頼せずに自分で作成するような場合に多く見られる調査理由です。

特に相続税申告書は第1表から第15表まであり複雑ですので、相続税に慣れている税理士以外が最後まで作成するとミスが起きやすいという要因があります。

②相続税の申告書に計上されていない、漏れている財産がある

これは当初の相続税申告において財産として計上すべき不動産や預貯金、株式等が漏れている又は漏れている可能性が高い場合です。よく相続人から「税務署はなぜ申告漏れの財産の有無や可能性が分かるのですか?」という質問を受けますが、税務署は財産情報を調べる権限やネットワークを広く持っているためです。

まず大前提として相続税法に次のような条文があります。

第58条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する日の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

つまり死亡届が市区町村役場に提出された時点で、死亡情報が市区町村役場から税務署に提出されるのです。これによりまず税務署は「死亡の事実」を知ることができます。

次に財産の種類ごとに確認してみましょう。不動産や預貯金、生命保険という財産の種類ごとに税務署の調べ方は異なりますので、税務署がどのように財産情報を入手しているのかを知ることが重要です。

・不動産情報は法務局や市区町村から入手

上記の市区町村役場から税務署への死亡届と同じタイミングで、固定資産税の情報も送付されているといわれています。一定額以上の固定資産つまり土地や建物があれば相続税がかかりそうだということを税務署は把握することができます。

また実際に遺産分割が終わった後に不動産の名義を変更(相続登記)することで法務局からの登録免許税等の情報を入手し、不動産の相続が発生したことを知ることができます。

・預貯金や株式の情報は金融機関に照会

預貯金や株式等については税務署から各金融機関(銀行、証券会社)に照会をかけることで判明します。これは相続人の事前了承を得ることなく、税務署が職権として行うことが可能な調査ですので漏れている金融資産があればすぐに分かってしまいます。

また預貯金や株式の残高だけではなく、金融機関がデータを保存している過去およそ10年分ほどの預金や株式の移動履歴まで確認されてしまいます。例えば相続開始の2年前に親から500万円をもらったけれど何も申告していなかった場合等は分かってしまうでしょう。

さらには故人の金融資産データのみならず、相続人の資産状況まで調べられることもあります。多額の生前贈与や相続人の職業等からして不相応に高額な金融資産があるような場合に税務調査で質問を行うためです。

・生命保険は保険会社の支払報告書で分かります

生命保険については生命保険会社から税務署に支払報告書が出ますのですぐに分かります。故人名義で支払があった生命保険金について漏れることは少ないと思われますが、注意点は相続人が被保険者になっているような生命保険がある場合です。

・過去の確定申告書や給与データからも分かります

税務署では過去の故人の所得税の確定申告書や給与の源泉徴収票等のデータを収集しています。過去の稼ぎや収入から明らかに相続税が発生することが見込まれるようなケースでは、すでに税務署から目をつけられていると考える必要があります。

・非上場企業オーナーの方は法人税申告書も見られます

非上場企業オーナーの方は自社株式も相続税対象となるため自社株式の相続税評価を行い相続税申告を行いますが、過年度の法人税申告書データが税務署にはあるため企業オーナーの方は会社の資産内容についても全て税務署が把握しています。役員報酬の金額と金融資産額を比較して少なすぎないか等、法人税申告書の情報と連動した調査を行うことができます。

これらの情報を総合的に事前調査した結果、税務調査先の選定を行っています。財産を意図的に隠そうとしても見つかってしまう可能性が高いため、当初の申告がしっかりと財産漏れがないことを確認して申告書を提出することが重要です。

1-3.税務調査の種類は強制捜査(マルサ)と任意調査の2種類

相続税の税務調査には①強制調査と②任意調査の2種類があります。

そして大半の税務調査は②の任意調査となります。「税務調査」と聞くと悪いことをして調べられるということをイメージしがちですが、実際にはきちんと申告をしていても税務調査に来ることもありますのであまり怖がらずに対応するとよいでしょう。

①強制調査

強制調査はその名のとおり強制力のある税務調査です。これは脱税や不当な相続税逃れを取り締まるもので、国税犯則取締法という法律にもとづいて行なわれる厳しい調査です。特に悪質なケースや、多額の脱税事案について行なわれるものですので一般的には強制調査になることは珍しいでしょう。

②任意調査

大半の税務調査がこの任意調査です。任意調査という名称から強制的な調査ではありませんが、実際には断ることは難しいので任意調査の連絡がきたら協力的に税務調査に対応してください。ただしあくまで任意調査ですので、強制調査のように税務職員が家にガサ入れをしたりするようなハードな調査ではなく税務署からの質問に答える形で調査は進んでいきます。

1-4.税務調査の時期は申告してから1年後もしくは2年後の「秋」にくる

相続税の申告書を提出した後すぐに税務調査がくるわけではありません。通常は申告した翌年か翌々年の秋頃に税務署から連絡がきます。税務署には日々たくさんの相続税申告書が提出されており順番に審査していくため、提出後すぐのタイミングでタイムリーに調査ができないのです。

また税務署は1年に1度7月に大きな人事異動があり1年単位で税務調査を行っていくため、人事異動後の8月~11月が調査先選定のピーク時期となります。8月~11月に選定しスタートした税務調査を翌年の6月までに終結させるように動いていくのです。

ただし法律上は相続税の時効は5年となっているため申告期限から5年を経過すれば、もう税務調査の心配はないと判断してもよいでしょう。

<具体例>

- 相続発生 2016年2月1日

- 相続税の申告期限 2016年12月1日

- 税務調査の入る可能性が高い時期 ⇒ 2017年8月~2018年11月

- 税務調査が入る可能性が低い時期 ⇒ 2019年8月~2021年11月

- 税務調査が入らない時期 ⇒ 2021年12月~

2.税務調査の前に準備しておくこと

相続税の税務調査は当初の申告を税理士に依頼していれば、まず税理士に税務署から連絡がきますのでいきなり相続人のもとに連絡がくることはありません。しかし税理士に依頼せずに申告を行っていれば相続人に直接電話がかかってくることになります。

この最初の電話連絡の時点では個別具体的な指摘や内容は行われずに税務調査実施の日程を決めるにとどまります。税務調査の連絡が来ると何も心配事がなくても何を言われるのだろうと不安な気持ちになる方が多いと思いますが過度に心配しなくてもよいでしょう。

当初から税理士に依頼している場合には通常は最初に相続税申告を行った税理士が調査当日も立ち会います。ただし当初申告の税理士が頼りない等の事情がある場合には税務調査の段階から相続税に強い税理士に税務調査対応を依頼することも可能です。

また当初申告時は税理士に依頼せずに自分で申告をした場合でも、税務調査から税理士に相談することも可能ですので心配なことがある場合には税務署から不利な指摘を受けないためにも税理士に相談にいくとよいでしょう。

なお非協力的な態度を示すと心象が悪くなってしまいます。税務調査は終盤の局面では税務職員の心象も重要となりますので協力的な態度で接するとよいでしょう。

税務署から連絡がきた時は通常以下のケースに分かれます。

①隠している財産はないし、税務署が来るような心当たりはないケース ②当初の申告時から気になっていることや隠している財産があるようなケース

①の場合には税務調査について大きな心配は不要でしょう。当日は聞かれたことに対して淡々と答えていくことになります。

②の場合には、税理士へ気になる点や隠していたことがあれば正直に話すことが望まれます。税務調査後に指摘を受けてから修正申告をする場合と、自ら進んで修正申告をする場合とではペナルティの重さが変わってくるためです。例えば故意に財産を申告せずに隠していた場合、自ら税務調査前に申告すればペナルティが10%ですみますが、指摘を受けるまで隠していると重加算税として40%ものペナルティが課せられることもあります。

<当日までに準備しておく資料>

- 相続税申告で使用した資料の原本一式

- 被相続人様の通帳一式(原本)

- 相続人様の通帳一式(原本)

- 相続人様所有の土地の権利証や不動産購入時の資料等の重要な資産に関する資料

- 相続人様の認印(当日のヒアリングの確認書に署名・捺印を求められることがあります)

※こちらから積極的に資料を見せる必要はなく、言われて始めて出すとよいでしょう。

3.事前に抑えておきたい税務調査当日の流れ

相続税の税務調査は故人の自宅もしくは相続人の自宅で行われることが一般的です。ここでは税務調査当日の流れについて説明します。

・午前10時

通常は午前10時からスタートします。調査官は2名で来ることがほとんどです。肩書きに「統括」とついている調査官の職位が上です。

・午前10時~正午まで

午前中は税務署からの質問がメインです。この質問は税務署のマニュアルがありそのマニュアルに基づいて質問が行われますが、聞きたいポイントを中心にヒアリングされます。質問内容については次の章で確認してください。このため午前中に具体的な指摘を受けるケースは稀で質問を中心とした内容となります。

・正午~午後1時まで

お昼休憩です。税務職員は必ず外に出ますので昼食を相続人側で準備する必要はありません。このお昼の間に税務職員は午前の質問に対する答えをもとに午後にどういった話をするのかの打合せを行っています。

・午後1時~午後3時頃まで

午後は具体的な資料の確認(通帳等)や金庫やタンス等の貴重品の保管場所の確認を行った後に、具体的な指摘事項の通知があります。また午前中に行った質問に対する回答について書面にまとめたものに相続人がサインをするように求められることもあります。回答した内容を書面にしたものですが、後で証拠の一部となりますので立ち会ってもらっている税理士に内容を確認してもらってからサインするとよいでしょう。

・午後3時~5時頃まで

具体的な指摘や質疑応答の後、通常午後3時~午後5時頃までには帰っていきます。税務職員が自宅に来て調査をするケースの多くは1日で終了します。税理士が立ち会っている場合には後は税理士と税務署での交渉となりますので相続人の自宅に来ることはほとんどないでしょう。

4.そんなところまで聞かれる!?税務調査質問集とその対応方法

前章で相続税の税務調査は当日の午前中は税務署からの質問を中心に進むと説明しましたが、実際にどのような質問をされるかの質問集を確認してみましょう。質問をみるとかなりプライベートな内容にまで立ち入った質問もありますが、最終的な税務署の意図は「申告漏れ財産の有無の確認」と「意図的に隠ぺいしているのかどうかの確認」の二点に絞られます。

4-1.税務調査で聞かれる質問集とその意図

<税務調査当日に聞かれる想定質問集>

- 被相続人が相続財産をどのように築いたか(例:事業で成功、代々の相続でetc)

- 被相続人の出身地や職業、結婚の時期、趣味、月々の生活費など

- 被相続人の日記の有無

- 被相続人の印鑑を見せてほしい

- 被相続人や相続人は貸金庫を持っていますか

- 相続人と税理士との関係は

- 被相続人や相続人が取引のある金融機関と支店名は(過去に使っていたものを含めて)

- 相続税を納税した金融機関はどこですか

- 相続人の出身大学や職業、住まいなどについて

- 相続人の家の購入金額や売却金額(過去に住んでいたものも含めて)

- 相続人の家族(子供、配偶者)の年齢や学校名、職業など

- 被相続人の配偶者の財産状況

- 被相続人の死亡直前の財産管理は誰が行なっていたか(書類や通帳の管理)

- 被相続人が亡くなったときの状況(入院の有無・時期や病院名など)

- 被相続人の介護や入院にかかった費用

- 相続開始直前で下ろした現金の具体的な使い道

- 相続人の投資状況(証券口座を持っているか、どれ位株式や投資信託へ投資しているか等々)

- 生前に贈与を受けたことがあるか

【質問の意図・目的】

- 相続財産として申告していない金融機関(銀行、証券会社)がないかどうかの確認

- 実質的には故人が資金の拠出元となっている名義預金(実質的に故人が管理していた相続人名義の預貯金)がないかどうかの確認

- 相続人が家を購入する際や孫の進学・結婚などに際し、資金の援助(贈与)がないかどうかの確認

- 相続財産として申告していない手許現金がないかどうかの確認

- 相続人が仮装・隠ぺいの意図があるどうかの確認

税務署は調査前の事前下調べである程度、申告漏れ財産の有無等は調べています。答えを分かっていて質問するケースも多くあります。その理由は「相続人の仮装・隠蔽の意思」を確認することにあります。

相続税の税務調査の結果、申告漏れ財産を指摘された場合に相続人が仮装・隠蔽していたかどうかによってペナルティの率が変わるためです。

A.仮装・隠蔽の意図がなかった場合:過少申告加算税10%B.仮装・隠蔽の意図があった場合:重加算税40%

4-2.「タンスの中を見せてもらってもいいですか?」等についての対応方法

税務調査当日、午後からは具体的な資料の確認等が行われますがその中で次のような質問があります。

税務署「故人が通帳や現金、印鑑を保管していた場所を見せてください」

このような質問が来た際には保管場所を見せる義務はありませんが協力的な姿勢を示すという意味では見せた方がいいでしょう。しかし中には寝室等のプライベートな空間にまで税務職員に入ってほしくないという事情が存在する場合もあるでしょう。そのような際には次のように対応すると認められることがほとんどです。

「プライベートなものも保管していますので必要なものがあれば、ここに持ってきます」

ただし保管場所を見せなければ税務職員によっては何か隠しているのではないかという心象を持つようなこともあるため、特段の事情がなければ協力するとよいでしょう。

5.税務調査終了後の対応

税務調査が終了した後、何も指摘事項がなければそのまま調査終了となりますので何もやることはありませんが具体的な財産の漏れや評価の誤り等の指摘を受けた場合には修正申告を行う必要があります。この章では税務調査終了後の対応について解説していきます。

5-1.税務調査で指摘されて追徴となった場合のペナルティ

税務調査で財産の漏れや評価誤り等の指摘を受けた場合には修正申告を行うことになりますが、ペナルティが発生します。相続税の税務調査の指摘により追加納税した場合のペナルティは、次のA+Bをしたものになります。

A.必ずかかるもの:延滞税

延滞税率:年「14.6%」と「特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合

※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

延滞税は本来であれば相続税の申告期限である相続開始を知った日から10ヵ月以内で納めるべきであった相続税の支払いが遅れたことに対するペナルティです。本来は14.6%という高い割合ですが近年は銀行金利が低い状況が続いているため、その調整の関係で特例基準割合に7.3%を加える形で計算されています。少し複雑ですので、参考に平成26年と平成27年の延滞税の率を紹介します。

(参考) 平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間は、年9.1% 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%

B.次のうちどれか1つがかかるもの:①過少申告加算税 ②無申告加算税 ③重加算税

①過少申告加算税:追加本税の10% (ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%)

過少申告加算税は当初の申告では財産を隠したりする意図がなく、うっかり漏れていたケースや評価を間違えていたようなケースで課税されるものです。名称のとおり本来申告すべき相続税額よりも当初の相続税が過少だったことに対するペナルティです。

②無申告加算税:15% 無申告加算税は相続税の申告期限内に相続税申告書を提出していなかったことに対するペナルティです。仮装や隠蔽の意図がなく申告を失念していたようなケースで課されるペナルティです。

③重加算税:35% (ただし意図的に仮装・隠蔽して無申告であった場合には40%)

重加算税はペナルティの中でも最も重い罰則規定になります。重加算税は率も重いのですが、仮装・隠蔽行為により不当に相続税を逃れるような行為をした場合に課されるペナルティです。

5-2.税務署の指摘に納得できない場合の「異議申し立て手続き」と「国税不服審判所」への申し立て

税務調査終了後に税務署から指摘を受けた場合にその指摘内容に納得できない場合には、次の2STEPにより対応方法があります。

STEP1:税務署長に対する異議申し立て

税務署の指摘について不服があるときに、処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てる場合の手続をいいます。税務調査結果の通知を受けた日の翌日から3ヵ月以内に行う必要がありますので注意しましょう。 申し立て書類については国税庁HPからダウンロードできます。

この異議申し立てに対する税務署の審査期間は法律上定めはありませんが、通常は3カ月程度で結果がでます。異議申し立てにより納税者の主張が認められる割合は約10%程度となっており、90%は納税者が負けてしまいますがそれでも10%程度は納税者の主張が認められていますので納得できないことについては毅然とした態度で主張を行うとよいでしょう。

この異議申し立ての決定内容にも納得できない場合には次のSTEPになります。

STEP2:国税不服審判所への不服申し立て

税務署への異議申し立て結果についても納得できない場合には、国税不服審判所という国税庁の特別機関に審査を請求することができます。国税不服審判所は税務署や国税局からは独立した組織となっていますので、客観的な観点から税務署の処分内容を審査します。

異議申立てに対する税務署長等の決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をしなければならないという期限があります。

申し立て書類については国税不服審判所のHPからダウンロードできます。

ただし国税不服審判所の審査請求の結果、納税者の主張が認められる割合は約10%となっていますので納税者にとってはかなり厳しい戦いであることが分かります。通常ここまで来ると国税不服審判所への請求資料の作成段階から相続税に詳しい弁護士や税理士が関与して主張していくケースが多いです。そうすると専門家への報酬やまた審査期間も1年程度になるため心身面の負担も大きいことが予想されます。

そういった意味では国税不服審判所への不服申し立てを行うケースというのは、よほど相続人が税務署の指摘に納得できない場合であるといえるでしょう。

参考 さらに不服があるときは、裁判所に訴訟を起こすこともできます。審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます。

6.相続税の税務調査に入られないための対策

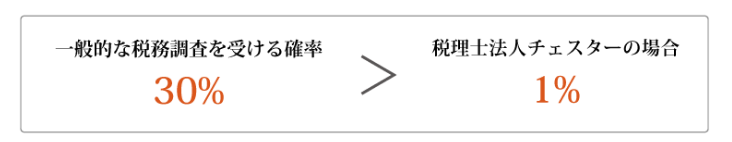

ここまで相続税の税務調査についての様々な論点について解説してきましたが、こんなに大変な税務調査ですので最初から入られないようにするための対策が重要となります。実際にこのサイトの運営母体である税理士法人チェスターで相続税申告を行った場合には、全国平均約30%の税務調査率に対して僅か1%しか税務調査がきていません。

これは当初の相続税申告の段階から将来、税務調査が来ないような工夫をして相続税申告書を作成して提出しているためです。税理士法人チェスターでは累計2,000件を超える相続税の申告実績があるため税務調査対策となる様々なノウハウがあります。

この税務調査が入りにくい相続税申告書作成方法については各税理士事務所によってノウハウに違いがありますが、1%という実績値からも分かるように当初申告を工夫することで税務調査率を下げることができるのです。

しかし相続税の税務調査率を下げる方法の大前提として、当初の相続税申告を「税理士に依頼する」ことが重要です。税務署としても税理士が関与せずに作成された相続税申告書であれば、内容に誤りがある可能性も高いと判断するため税務調査に来る可能性が高くなってしまいます。

将来相続税の税務調査に入られたくない場合には税理士への依頼を前提として、相続税の税務調査対応にも強みがある税理士事務所を選ぶとよいでしょう。

7.まとめ

この記事では相続税の税務調査パーフェクトガイドとして、相続税の税務調査の概要から事前の準備、当日流れ、質問内容等まで網羅的に解説してきました。この記事を読んだことで相続税の税務調査についての理解が深まったかと思います。相続税の税務調査は事前の準備が重要ですのでこの記事を参考に、税務調査対応を考えてみましょう。(提供:税理士が教える相続税の知識)