3月以外に決算期を設定する会社はどのような理由に基づいているのか

それでは、実際に3月以外に決算期を設定している会社はどのような理由に基づいているのだろうか。

3月以外で割合の高い、12月、9月、2月に決算期を設定しているケースについては、以下の通りである。

1|12月期決算の会社

暦に合わせて1月~12月を事業年度として設定することはある意味で自然な選択肢と考えられる。また、小規模会社の場合、個人事業を法人格に変更することも多いが、その場合個人事業としての事業年度である1月~12月をそのまま法人の事業年度として採用するケースが多く見られることになる。さらには、年末には生産や販売のラインを止めやすく、棚卸がしやすい(関係部門は年末年始が忙しいことになる)ことから、という理由も考えられる。

一方で、こうした状況とは別に、日本の会社の国際的な事業展開がますます進んでいく中にあって、海外においては12月期決算が多いことから、連結ベースの財務諸表の作成がしやすい、といったメリットも重要になってきている。

特に、国際的な会計基準であるIFRS(国際財務報告基準)を採択する会社が増加してきている中にあって、12月期決算に移行するケースも増加してきている。IFRSでは、親会社と子会社の決算期を統一するように求められる。その場合、例えば12月期決算の海外子会社と3月期決算の親会社の決算を連結するために、(1)親会社を12月期決算にする、(2)海外子会社を3月期決算にする、(3)子会社が親会社の決算日に仮決算を実施する、という対応策が考えられることになる。ただし、中国では12月期決算しか認められていない等の各国の会計制度の制約等も考慮して、判断していくことが求められることになる。こうした状況下で、関連会社を含めた全ての会社を12月期決算で統一する動きが見られている。

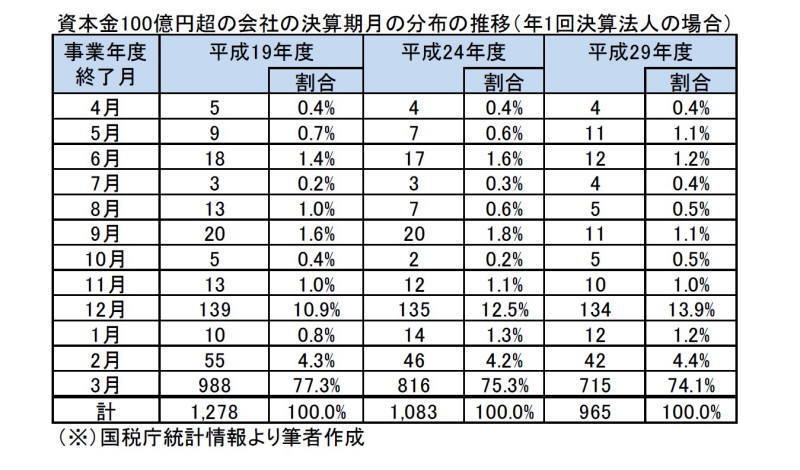

なお、「資本金が100億円超」の会社における決算期の分布について、ここ10年の推移は、以下の図表の通りとなっており、徐々に12月期決算の会社の割合が高くなってきていることがわかる。

2|9月期決算の会社

9月末は3月期決算の会社においては、中間決算に相当する形になるが、9月期決算の会社は先の申告法人全体の中では2番目に多くなっている。これは、4月に人事異動等が行われることから、これと重ならないようにという考え方や、3月期に比べて、監査法人や税理士の繁忙期を回避できるという理由が考えられる。

なお、従来、上場会社は、年2回の半年決算で、3月と9月に決算が行う会社が大多数であったが、1974年の商法改正で、中間配当制度が導入され、監査期間の伸長により決算期から定時総会までの期間もまた伸長されたことに伴って、事務負担の軽減や利益の季節変動の影響を排除できる等の観点から、多くの会社が年1回の決算に移行していった(3)。この時に3月期決算を選択する会社が大多数であったが、先に述べたような理由もあって、9月期決算を選択した会社もあったことによる。

----------------------------------------

(3)先の国税庁の「決算期別の普通法人数」「決算期別の普通法人数によれば、今でも年2回の半年決算の会社の約1/3は、3月と9月の2回決算となっている。

3|2月期決算の会社

小売業や流通業は2月期決算が多い。

小売業や流通業においては、2月は売上が非常に少ない閑散期にあたる。12月に冬のボーナスが支給されて、クリスマスや年末年始を迎え、12月や1月の前半に積極的な消費がなされるのに対して、その反動で1月後半からは個人の消費が落ち込むことによる。

8月も、6月や7月のボーナスの支給や7月に行われるバーゲンセールとの関係で、2月と同様な状況となる。

会社としては、忙しくない時期に、棚卸等で手続きが煩雑な決算を行ってしまいたい、という狙いがあることが背景にある。

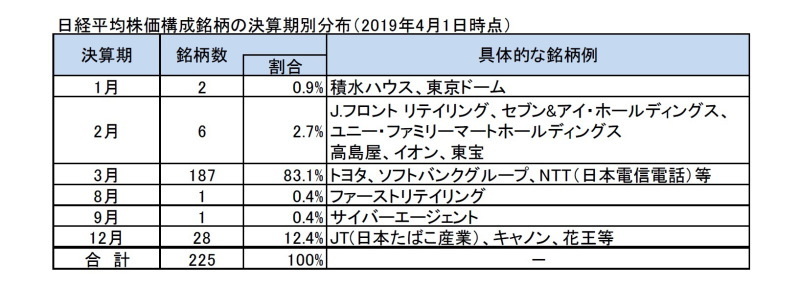

(参考)日経平均株価採用225銘柄の決算期別分布

因みに、日本を代表する株価指標である日経平均株価に採用されている225銘柄(2019年4月1日時点)の決算期別分布は、以下の図表の通りとなっている(2019年から12月期決算に変更している「国際石油開発帝石」については、12月期決算に含めている)。

これによれば、3月期決算の会社の割合が83.1%と、「資本金が100億円超」の会社の場合の数値よりも、さらに高くなっている。これに、12月期決算の会社が12.4%で続いている。

まとめ

以上、今回は、日本の会社における決算期を巡る状況について報告してきた。

会社の決算は、自社の業績の進捗状況や財務状況等を利害関係者に説明する絶好の機会である。決算期の定め方1つでも、会社の見え方や会社の業務全体に与える影響が大きく変わってくることにもなりかねない。決算期の設定については、機械的にではなく、戦略的な思考に基づいて判断していく必要があるといえるだろう。

中村亮一(なかむら りょういち)

ニッセイ基礎研究所 保険研究部 常務取締役 研究理事 兼 ヘルスケアリサーチセンター長

【関連記事 ニッセイ基礎研究所より】

・2017年度生命保険決算の概要-低金利から始まる貯蓄性商品の減少と外債へのシフト

・2016年度 生命保険会社決算の概要

・2015年度生保決算の概要-円高・マイナス金利下で減益、今後さらに難しい状況へ