平成元年(1989 年)からの家計データをみると、勤労者世帯の消費支出はほぼ同額である。その中では、通信費とインターネット接続料がほぼ一貫して増加した。特に、2007 年からスマホが登場すると他の消費を喰いながら成長を拡大したようにみえる。これは、スマホがインターネット機能を取り込んで様々なサービスを1台のスマホで利用できるワンストップ化が進んだからである。

30 年間の消費変動

平成時代の30 年間が終わろうとしている。この30 年間でどのように消費の中身が大きく変貌しただろうか。そして、私たちは本当に豊かになっただろうか。勤労者世帯1世帯当たりの消費支出は、1989 年316,489 円(月平均)から2018 年315,314 円へと29 年間で微減である。実質値で比較すると、△12.8%と大幅に悪化している。勤労者世帯は、全世帯ベースでみるよりも、人口高齢化の影響が表われにくいため、より家計消費の質的変化を捉えやすいと考えて、本稿では分析の中核に据えている。

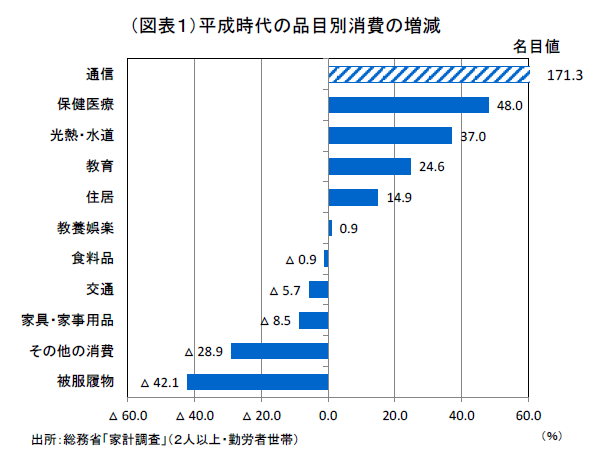

まず、消費項目のより大きな分類での変化を1989 年と2018 年で比較してみた(図表1)。物価による変化を考慮せず、単純な支出額の変化率を相対比較してみたデータである。

著しく伸びたのは通信費である。現在、その8割近くが携帯電話料金によって占められている。残りは固定電話が1割強である。この通信費は平成の30 年間ほぼ一貫して増加し続けてきた。まさに平成消費のチャンピオンである。通信費全体は30 年間で2.7 倍(171.3%増)となった。移動電話通信料に限ってみると、データの遡及できる2000 年から2018 年まで4.3 倍に増えている。

実は、この通信費に含まれていないインターネット接続料(教養娯楽に分類)も急増している。区分されたデータのある2002 年から2018 年まで3.6 倍に増えている。通信費+インターネット接続料は、2018 年平均で月15,600 円となり、消費全体の5.5%を占めている。このデータが表しているのは、平成がIT化・電子化へと進んだ時代であったことである。

特に、2007 年にスマホが登場すると、その機能拡充によって、固定電話のみならず、パソコン、カメラ、テレビゲーム機、そしてテレビさえも市場を喰われることになっている。これは家計調査の世帯の購入数量が2010 年代に減少していることからわかる。イノベーションの負の側面として、家庭用電子機器に大きなデフレ作用をもたらしたことが読み取れる。このデフレ作用は、かつて日本企業が競争力を持っていたハードウェアから優位性を奪ったとも言える。一時よく使われたGAFAというプラットフォーム企業に席捲される時代が、過去10年間に進んだのである。

ほかにも、このデフレ作用は、玩具、文房具、音楽ソフト、書籍・新聞など広範囲に及ぶ。平成の次の時代は、スマホの威力を凌駕する破壊的イノベーションが日本発で生み出されるだろうか。もしくは、欧米からではなく、中国から破壊的イノベーションが誕生して、その威力に多くの消費産業が事業基盤を喰われる時代となるのであろうか。

モノ消費からコト消費

過去30年間の消費で最も減ったのは、被服及び履物のカテゴリーである。1989~2018年にかけて△42.1%も激減した。その内訳では、和服、下着、シャツ・セーター、生地・糸類など軒並み減少している。家計の節約志向が衣料品に向かったとか、新興国の安い輸入品が大量流入したという説明ができる。

家具・家事用品も、同じ期間△8.5%と減少した。一般家具、家内装備・装飾品、寝具といった品目の減少が目立つ。これらは、スマホや携帯電話の登場以前からバブル崩壊とともに需要を減退された品目である。常に「タンスの中は服で一杯」と言われて需要が飽和したという人が多かった。しばしば、消費の関心が「モノからコト」へとシフトしたと言われるとき、そこでモノと表現されているのが衣料品や家具・家事用品である。

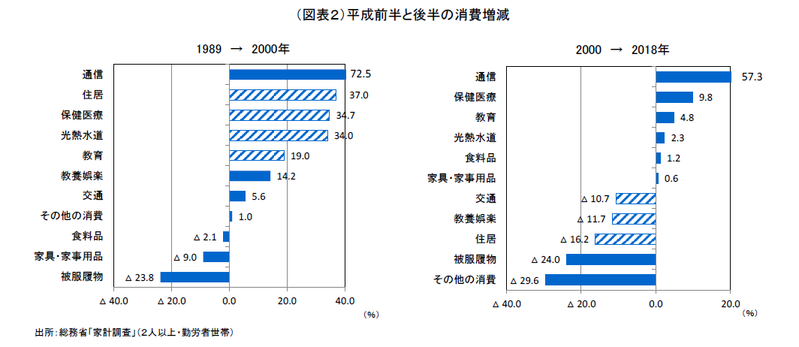

平成時代の期間ごとの変化に注目すると、前半の1989~2000年の期間では、家賃、医療費、電気代、水道代、教育費などが増加した(図表2)。必需的な生活コストの増加が、衣料品など選択的支出を抑制したことが推察される。平成の前半は可処分所得もおおむね増加(1989~1997年)し続けていて、サービス価格の上昇を促してきた。ところが、雇用・賃金デフレが金融不安を境にして家計を襲い、平成の後半は可処分所得が下がり続けた。すると、保健医療、教育などの品目も増加しにくくなり、交通、教養娯楽、住宅が減少に転じることとなった。交通の中では自動車購入、教養娯楽ではAV機器、書籍、パック旅行が減らされた。住居は、低金利で持家が増えて家賃が下がったことがある。「モノからコト」と言われるが、コト消費=サービスも賃金デフレの中で絞られたことがわかる。

お付き合い消費の激減

消費不況が大打撃を与えた分野に、お付き合い消費がある。家計調査の品目では、「その他の消費支出」となっていてその中身については極めて不明瞭である。2000~2018年に△29.6%も減少している。主に、こづかいと交際費というと少しはわかるだろう。こづかいとは、「こづかいのうち使途不明」とある。英語の脚注は、ポケットマネー(使った詳細がよくわからないもの)と実にわかりやすい。こづかいは、1991年がピークとなり、2018年はその△68.9%、つまり約3割に減らされた。交際費は、1993年がピークになり、2018年は△42.0%と半減以下である。贈答用金品及び接待用支出並びに職場、地域などにおける諸会費及び負担費のことを交際費という。交際費の中では、食料、被服、贈与金などが文字通り激減している。

こうしたお付き合い消費の減少は、昔からの文化的営みが廃れたという理解が一般的だろう。先輩・上司が後輩・部下におごると、交際費になる。それが割り勘だと交際費が減って食料品支出が増える。雇用が流動化して、非正規や転職者が増えた。接待が禁止、自粛される業界も増えた。そのことは、百貨店や外食産業にも大きな打撃となっている。平成時代に消滅したカルチャーとして、そうした日本のお付き合い文化・習慣を挙げることができる。

守りに動く家計

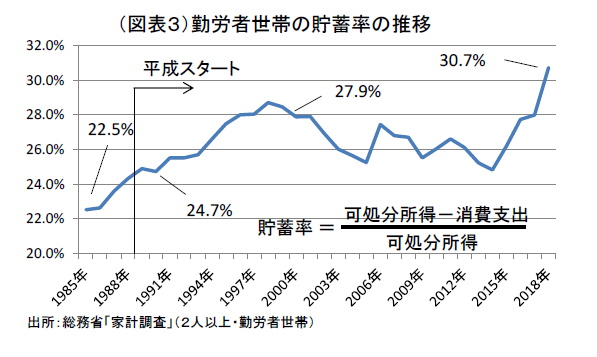

長期の変化として気付くことは、勤労者世帯の貯蓄率(黒字率)が上昇していることである(図表3)。よく知られているのは、むしろ、マクロの家計貯蓄率が低下していることだ。これは、貯蓄を取り崩す60~70歳代の年齢層の人数が増えたからだ。全世帯ベースでみて、高齢化に伴う世帯構成の変化で説明できる。

一方、勤労者世帯の貯蓄率上昇は、人口動態では説明できない。1985年は22.5%、1989年は24.9%、2000年は27.9%。それから一旦は低下するが2018年は30.7%とさらに上昇する。2015~2018年にかけて可処分所得が上昇するのに合わせて、貯蓄率が大きく高まった。これは、賃上げ効果が消費に回らずに貯蓄へと向かったことを意味する。守りに動いた家計が防衛的に貯蓄を増した様子に見える。

この変化の動機を「将来不安」で説明するのは安易に思えるが、それほど的外れではないと思える。財政赤字や社会保障への不安は小さくない。可処分所得を計算する手前の税・社会保険料はかなり増えている。直接税は、1989年の42,342円(月平均)が2018年43,428円とほとんど変わらないが、社会保険料は1989年31,780円から2018年60,079円へ1.89倍に増えている。この社会保険料負担の増大は、家計の将来負担増への準備を促しているようにもみえる。

次の時代の消費

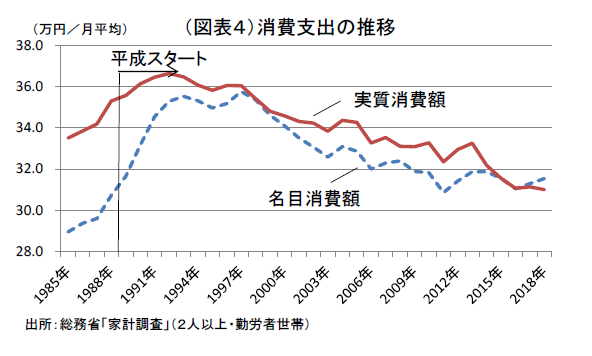

平成時代の消費支出は、昭和の右肩上がりが終わり、減少トレンドの時代への移行が色濃く表れていたと言える。冒頭、1989年の消費支出は2018年とほぼ変わらずだという点を述べた。約30年間の推移をみると、1992年までは右肩上がりだった(図表4)。1993年に伸びが鈍化して、1997年をピークにして減少に向かう。リーマンショックを経て2011年が大底となる。2018年は、リーマンショック前の消費水準を回復できていない。

実質値でみると、やはり1992年がピークとなり、名目でみるよりも下落ペースが大きい。リーマンショック後も、物価が2014~2018年まで上昇したことが、実質値では消費減に働き、2016年がボトムになっている(1992年比△15.4%)。2017・2018年もほぼ底這いと言ってよい。

※実質消費額の計算は、2015年の物価指数を100にしてデフレートした。

最近の特徴は、消費者物価の上昇に対して、家計消費の実質値が追いついていかないことだ。これは、物価上昇がコストプッシュなど外生的に決まっているからだ。ディマンドプルに基づく内生的な物価上昇はほとんど起きてこなかったことの裏返しでもある。勤労者の消費だけに注目してもそうなのだから、マクロでみるとさらに実質消費は割り負けることになる。平成の次の時代は、実質消費がじりじりと減少し続けるトレンドをさらに20~30年間継続することになるだろうか。

筆者の予想では、じりじりと減少するトレンドは今後も続きそうだ。やはり実質消費が大きく持ち上がって、右肩上がりになる展望は描けない。理屈から考えると、生産性が上昇すると物価上昇ペースが鈍くなり、賃金が増えることを通じて実質消費は増える。労働分配率を上げる圧力が弱いから、名目賃金が上がりにくく、実質消費も割り負けしやすくなる。労働代替型のテクノロジーが普及するほど労働分配率は下がるだろう。

しかし、家計の消費水準が上がらないことをもって、日本の豊かさが劣化・低下するとは限らない。平成元年頃の資料を読むと、当時は耐久消費財の普及率が上がることで、人々の消費欲求が満たされると考えていた節がある。今後は、自動車、自転車などのシェアリングが進み、所有することが満足感の尺度でなくなるだろう。サービス化が進み、より利便性の高いサービスへと消費者は関心を深める。平成時代に通信費が増えたのは、みんなが単にスマホをおしゃべりの道具として大好きになったからではなく、スマホ機能がインターネットを取り込み、サービスのワンストップ化が消費者に利便性を与えたからだ。当面、スマホや他のプラットフォームが、今まで取り込めていなかった消費者向けサービスをネットの内側で処理できるように進歩していくだろう。医療相談やマネープランはスマホを使って対面でなくてもサービス提供されていきそうだ。

そうなると、家計の実質消費水準が低下しても、消費者の満足感はそこそこ満たされることになる。家計の平均所得・消費とは別の尺度で捉えなくては消費者の満足感を測れない。日常がデータに囲まれているエコノミストからみると、統計の集計値だけで消費の性格を述べることに限界が来つつあるというのが正直な感想である。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生