最低賃金は、全国平均で時給1,000 円を目指すという方針がある。これが生産性上昇につながるという見方もある。その仮説を考えるときには、最低賃金がマクロの賃金上昇に波及する条件を吟味する必要がある。筆者の見解としては、全体への賃金の波及は限定的というものだ。

連鎖反応を考える

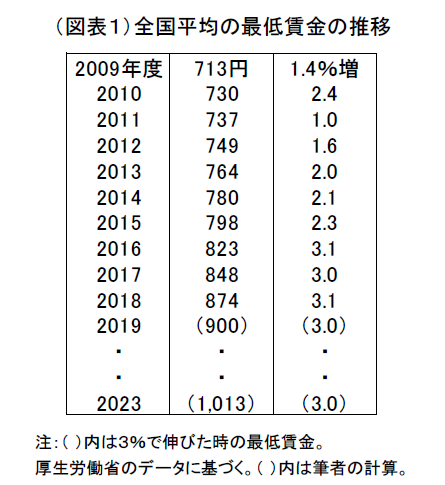

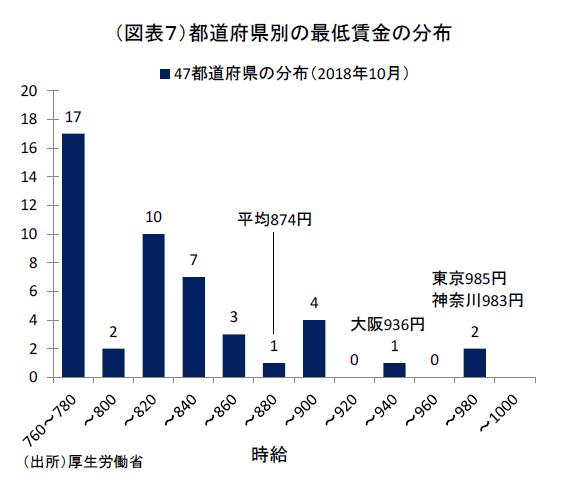

最低賃金水準の引き上げが、日本全体の生産性を上昇させるという見方がある。政府は、すでに2016~2018 年にかけて3%の伸び率で連続して最低賃金を底上げする政策を実施している。2018 年10 月時点で全国平均874 円の時給である。このまま全国で約3%の最低賃金の引き上げを継続すると、計算上は2023 年頃に全国平均で時給1,000円を達成することになるだろう(図表1)。果たして、この底上げ政策がマクロの賃金上昇を安定させることに成功するのであろうか。

ロジカルに考えて、最低賃金の引き上げは、ある重要な条件をクリアーする必要がある。マクロ賃金の上昇を誘発し、かつ多くの企業に受け入れられることである。言い換えると、賃金分布のベースラインにある最低賃金がより高い賃金階層にスライドして、同率で上昇することである。これを「波及の条件」と呼ぼう。果たして、最低賃金を3%上げると、平均賃金も3%近くまで連鎖して上昇するであろうか。全体に連鎖する反応が乏しいと、賃上げは局地的なものになる。おそらく、最低賃金の引き上げを積極的に推進する人々が想定するのは、非正規労働の最低時給を上げれば、それが正社員の賃上げにも波及すると暗黙の前提を持っているということだろう。

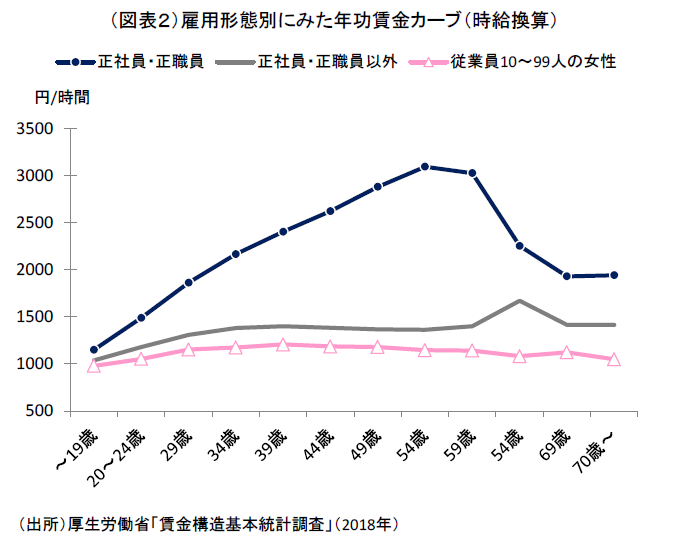

直感的に考えると、まず非正規労働の賃金は、この最低賃金の影響を受けやすいはずだ。2018 年度 の最低賃金874 円/時間は、正社員よりも非正規労働者(正社員・正職員以外)の1,428 円/時間の方に近い金額である(正社員・正職員2,487 円/時間、2018 年、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、図表2)。ベースアップの恩恵が非正規に広がりにくいから、政府は最低賃金を引き上げているという理解が成り立つ。

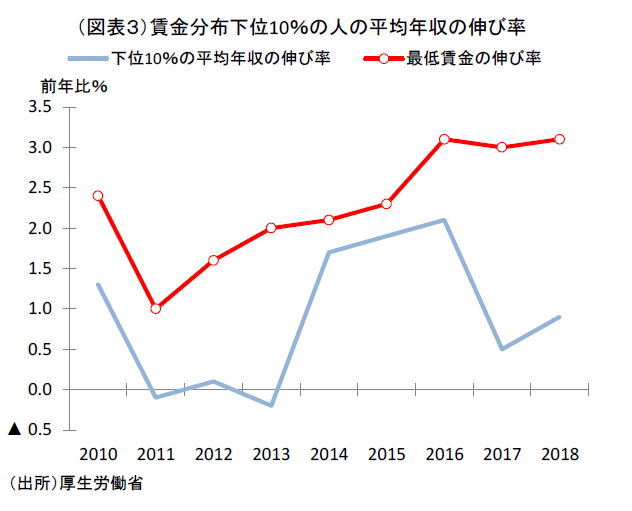

最低賃金引き上げの効果を測るために、非正規を含む全労働者の賃金分布のうち下位10%の賃金水準の推移を確認してみた(図表3)。2014~2016 年は比較的高く伸びたが、2017~2018 年はごく僅かな伸びに止まった。これは、ベースラインを上げても、下位10%にその恩恵が広がりにくかったことを示している。賃金分布の中で、最下位の層が強制的に賃上げされても、その効果は下位10%の人々全体の賃金上昇には必ずしも連鎖していないということだ。筆者は、だから最低賃金の上昇は不要だとは全然思わないが、最低賃金の引き上げが生産性上昇のために絶対的に有益だとみるのは少し違うと考える。

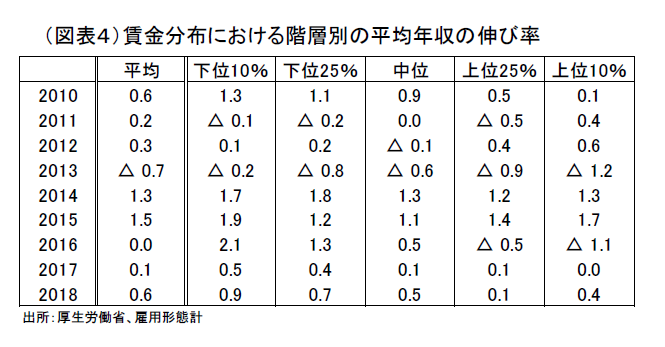

賃金分布の階層別変化からわかることは、上位階層から下位階層までが同調していることである(図表4)。このことは、マクロの賃金上昇が5%だった1990・91 年でも確認できることだ。つまり、賃金上昇を促すメカニズムは、意外に波及する度合いが強く、全体の賃金変動を同調させて動くということだろう。その背景には、春闘によるベースアップの作用が、以前に比べて落ちたとはいえ、確かに働いていることがあると考えられる。

低賃金の是正を阻んでいる別の要因

筆者は、生産性を上げるという目的のために、最低賃金の引き上げというツールを使うことは、目的→ツールの間に不適合があると考える。しかし、最低賃金の引き上げは、労働市場にある低賃金体質の是正の目的のためにある程度必要性はあると考える。そこで、低賃金の是正(=目的)に対して、最低賃金の引き上げ(=ツール)という関係が成り立つかどうかを考えたい。

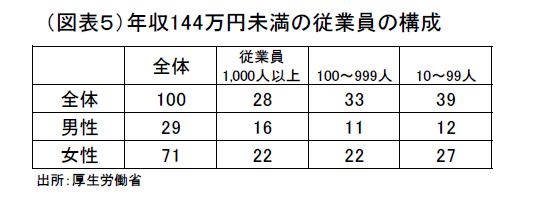

それを考えるうえで、最低賃金の引き上げによって恩恵を受けるのは誰かを確認しておくことにする。先の賃金分布を使って、所得内給与額が年間144 万円未満の人の内訳を調べてみた。全体の人数の.38%の割合の人々である。男女別でみると、7割が女性である。企業規模別では、大企業でも、中小企業でも同じように年収144 万円未満の人の数は多かった(図表5)。人数が最も多いのは、従業員10~99 人の中小企業の女性であった(全体の27%の構成比)。10~99 人の中小企業の年齢別の内訳は、20~39 歳が26%、40~59 歳が48%、60歳以上が27%であった。40~59 歳の年齢別が多いことが特徴である。

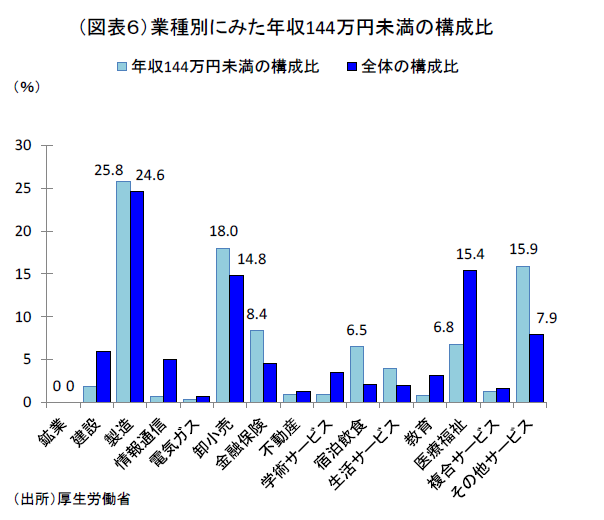

さらに、業種別に年収144 万円未満が多いセクターはどこかを調べた(図表6)。すると、割合が多いのは、製造業25.8%、卸小売業18.0%、その他サービス業15.9%となっていた。この3つは、全体の従業員に占めるセクター別割合よりも、年収144 万円未満の従業員に占めるセクター別割合の方が高かった。従って、低賃金依存度が高いと言える。その他サービス業の主体がより具体的に何かという点は気になるので、それを示しておくと、労働者派遣業、廃棄物処理、自動車整備、政治・経済・文化団体、宗教などとなっている。おそらく、その他サービスには派遣労働者も多いとみられる。

次に、「女性に低賃金労働者が多い」という特徴について考えてみたい。なぜ、女性なのだろうか。

サービス・卸小売は、パート比率が高く、女性が労働時間を短くして就業していることは知られている。フルタイムではなく、パートタイムで働きやすいのが、サービス・卸小売ということなのだろう。飲食・宿泊サービス、生活サービスでは、中小企業に女性の低賃金従業員のウエイトが高いという特徴がみてとれた。

筆者は、ここには103 万円の壁、130 万円の壁という税制・社会保障制度上の労働阻害要因が大きく立ちはだかっていると考えている。女性が低所得の階層に多い理由は、女性にとって壁があることが大きい。すでに、103 万円の配偶者控除による問題は改善されていて、夫が年収1,000 万円以上でない場合は150 万円の控除が受けられるようになっている(2018 年1月から)。

とはいえ、やはり年金保険料の130 万円の壁は残っている。現在、社会保険料の負担をより広い範囲に適用させる見直しは進んでいるが、これでも壁の問題はしばらく残りそうだ。

これらの問題は、最低賃金を引き上げたとしても、女性のパート労働者が150 万円の年収を超えそうになると、労働時間を減らして年収を調整させる圧力になっている。150 万円をもっと引き上げる方策や、もっとフェアな方法を検討してもよいだろう。最低賃金の引き上げを絶対視したり、「海外でうまくいっているから日本でも」という見方がすんなりと当てはまると思ってはいけない。

最低賃金の問題は大都市と地方の格差

最低賃金を引き上げる目的として、低賃金体質の是正があるとしても、その目的を果たすには第一に税・社会保障の阻害要因を見直さなくてはいけない。さらに、なぜ、低賃金なのかという点については、地域間の賃金格差という問題もある。それを理解するために、最低賃金と一口に言っても、地域ごとに大きく異なっていることを知る必要がある。最低賃金は、各都道府県ごとに決まっていて、そのバラツキも大きい(図表7)。全国一高いのは東京都985 円/時間(2018 年度)である。神奈川県983 円、大阪府936 円の3つが突出している。平均値の874 円を上回っているのは、その3つと愛知県898 円、埼玉県898 円、千葉県895 円、京都府882 円の計7都府県である。平均値はこの7地域で大きく上に引っ張られているのが実情である。反対に、最下位は鹿児島県761 円、下位2位の青森県、岩手県、秋田県、鳥取県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県の11 県は762 円で並んでいる。全国一律で最低1,000 円を目指せという意見もあるが、東北・九州の県には現在より3割以上も最低賃金を引き上げることを意味する。それは、東京都の最低賃金を1,293 円(3割アップの金額)にするのと同じインパクトがある。全国一律に時給1,000 円にするのは不可能に近い。

日本全体で低賃金体質を是正するためには、そもそも最低賃金の高い大都市圏の最低賃金の引き上げよりも、むしろ、最低賃金の低い地方の水準を引き上げる方が重要になる。この点は、時給985 円の東京都と、時給761 円の鹿児島県のどちらを最低賃金の引き上げによって底上げするのがよいのかを考えればよくわかるだろう。この問題は、地域別賃金格差が生じている元来の理由を考えてみる必要がある。労働需給は、東京都の方がタイトで、鹿児島県の方がタイト感は低いであろう。その差が賃金格差にも反映している。最低賃金制度によって、需給バランスによって決まる賃金水準が低くなり過ぎないようにするという点では、地方の最低賃金を引き上げる必要性は東京都よりも優先すべきと考えられる。ただし、そのために、鹿児島県などの最低賃金をいきなり1,000 円にしろというと、それは乱暴に思える。

むしろ、問題の本質は、やはりなるべく地域別賃金格差をなくすために、何の政策ツールを使えば適切かということだ、と筆者は考える。そのツールとして、最低賃金制度を使うだけでは不十分だ。地方の労働需要を底上げするために、産業立地や人口集積を考えなくてはいけない。しばしば、地方の最低賃金を引き上げると、企業がやっていけないとか、進出企業が逃げてしまうと反発の声が上がる。この意見は、強制的な賃上げは、むしろ労働需要を減らすということを主張している。その場合、地方の産業政策が労働需要を高めていく方針を併せて議論することが不可欠となる。こうした問題をみても、最低賃金の引き上げだけであらゆる問題が解消するという幻想を持つことが誤っていると思える。

本当に生産性は上がるのか?

本稿では、最低賃金の引き上げが成功する条件として、全体への波及の条件が十分に満たされていないことを論じた。それにもかかわらず、なぜ、「最低賃金の引き上げが生産性上昇につながる」という見解になるのだろうか。

単純化して、最低賃金の引き上げが生産性上昇を誘発するロジックを説明すると次のように考えることができる。まず、最低賃金の引き上げによって、企業の人件費コストが増える。次に、最低賃金の上昇という恩恵を受けた家計が支出を増やす。すると、消費拡大によって、企業の売上(正確には付加価値)が増える。このフィードバック作用の結果、企業の人件費増加率よりも、付加価値増加率が上回って、企業は潤うことになる。人件費が増えたとしても、付加価値の増加ペースが大きく、付加価値/人件費で示される労働分配率は下がって、人件費の負担感を感じにくくなる。

このように議論を分解すると、「最低賃金の上昇が、生産性を高める」という仮説をより細かく吟味できる。ポイントは、+3%の最低賃金の引き上げが、人件費(給与)の全体を押し上げて、+3%以上の付加価値増を誘発するかにかかっている。本稿では、+3%の最低賃金の引き上げが、必ずしも+3%といった賃金全体の伸びへと波及していないことを示した。だから、当然ながら、需要喚起も不十分ということになる。

それに対して、最低賃金の引き上げを主張する人達は、消費性向の高い低所得層に恩恵が回るので、消費性向を高めるという人も多い。しかし、最低賃金の波及が限定的なのだから、経済全体で増加する消費支出の小さなものになるだろう。この波及度という点では、最低賃金よりもベースアップの方がより広範囲だと考えられる。そして、低賃金体質を是正することを考えると、地方の産業立地や人口集積を通じて、地方経済を活性化することを優先すべきだと考える。そうした需要面の対応を行わず、全国一律に最低賃金だけを大幅に引き上げることだけを目指すのは、事業者への痛みが大き過ぎると考えるべきだろう。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生