●利差益は逆ざや解消以降最高水準

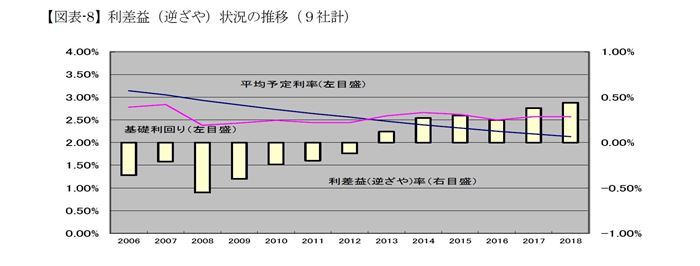

利差益について、さらに詳しく分析してみた。(図表-7 、8)

用語の混乱を避けるため、「基礎利回り」-「平均予定利率」が、プラスのとき「利差益」、マイナスのとき「逆ざや」と呼ぶ(あるいは、責任準備金を乗じて金額で表示したものもそう呼ぶ)。

「基礎利回り」は、基礎利益のうち資産運用損益にかかわる部分の利回りで、利息配当金収入が主たる構成要素である。これが契約者に保証している利率(予定利率または予定利息)を下回る金額を逆ざやと言っていたのであった。

2008年度を底として、2012年度まで逆ざやであったものが、2013年度から利差益に回復し、2018年度は7,192億円と2017年度に引き続き最高水準を更新した(一部の会社はまだ逆ざやであるが、そのマイナス額は減少傾向にある。)。

「平均予定利率」は、保有している保険契約の負債コストを表すことになるが、過去に契約した高予定利率の契約が減少していくことにより、毎年緩やかな低下を続けている。現在の新規契約の予定利率は、1%未満であるものが主流であることから、そこに向けて、より緩やかになるとしても、今後も低下傾向は続くだろう。

一方、「基礎利回り」は、横ばいであった。主要な構成要素である利息配当金収入合計は多くの会社で増加した。運用資産の中でも中心となる国内債券に関しては、超低水準の金利が続いているので、保有債券の年限などにもよるが、利回りは低下傾向にあると思われる。今後も利息収入にじわじわと悪影響をもたらすことになるだろう。そうした状況に対し、外貨建債券などへのシフトが進んでいることと、国内大手社においては株式の保有も比較的多いことから、株式配当の増加もあり、債券の利回り低下を補っている。

なお、ヘッジ付外債については、「利息収入は基礎利益としてカウントする一方、ヘッジコストはキャピタル損益に含める」のが一般的な計上ルールになっていることから、基礎利益だけが大きくみえる表示になっているので、注意が必要ではある(これについては後述)。

また、次年度の利差益ひいては基礎利益については、(昨年もそうだったが)何社かは今後減少傾向にあると予想しているようであり、将来にむけて決して楽観はできないようである。

●当期利益は実質減少~しかし引き続き内部留保、配当とも安定的な水準

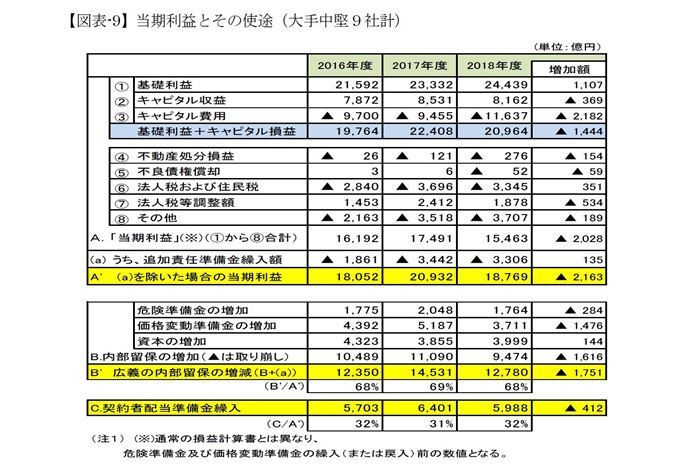

次に当期利益の動きを示したのが図表-9である。

基礎利益は増加したが、キャピタル損の増加や不動産関係損や法人税負担の増加により、実質的な当期利益は減少した。以下、当期利益を構成する、基礎利益、キャピタル損益、特別損益の状況を概観し、その後、当期利益の使途を見る。

基礎利益(①)は増加、キャピタル損益(②+③)は減少し、その合計額は20,964億円と対前年度▲1,444億円の減少となった。また、「⑧その他」のほとんどを占めるのが、追加責任準備金(逆ざや負担に備えるため、予定利率よりも低い評価利率を用いて責任準備金を高めに評価したことによる差額分。これが平均予定利率を下げる効果を発揮し、逆ざや解消の早期化に貢献してきた。)の繰入額である。9社中7社が、個人年金や終身保険など貯蓄性の高い商品を対象として繰入を行なっており、その水準は2017年度より若干減少したとはいえ、引き続き高水準である。

危険準備金や価格変動準備金の繰入・戻入は、基本的には保険業法に基づく統一の積立ルールに沿っているとはいえ、そのルールの範囲内での政策判断の余地はある。それを見るため、これらを繰入・戻入する前のベースに修正した「当期利益」(表中(A))は前年度より減少して15,463億円となっている。同じく政策要素の強い追加責任準備金を積み立てる前の状態に、さらに戻せば、18,769億円(A')と、前年度より減少した。

さてこうした利益の使途であるが、上記の危険準備金、価格変動準備金は残高を増やしてはいるものの、昨年よりは増加幅は減少した。(内部留保の増加(B))。これに、前年度と同程度の追加的責任準備金繰入を加算した実質的な内部留保の増加額(B’)も12,780億円と、前年度より減少している。

一方、配当であるが、5,988億円が還元(株式会社の契約者配当を含む)されることとなった。

このような見方をすれば、2018年度は「実質的な利益」の68%が内部留保に、残り32%が契約者への配当にまわっているとみることができ、引き続き内部留保の充実により重点がおかれている。配当還元の金額自体は対前年▲412億円減少しているものの、9社中4社が、危険差益関係で増配する予定である(加えて、配当をこれまで見送っていた大樹生命が11年ぶりに個人保険・個人年金保険の配当を実施)。(なお、ここで算出した「内部留保」からは、いずれ株主配当も支出されることも、剰余の使い方としては区別する必要があるが、持ち株会社形態の場合どう評価するかなどの考慮が必要なので、現時点では省略する。)

●ソルベンシー・マージン比率~高水準を維持

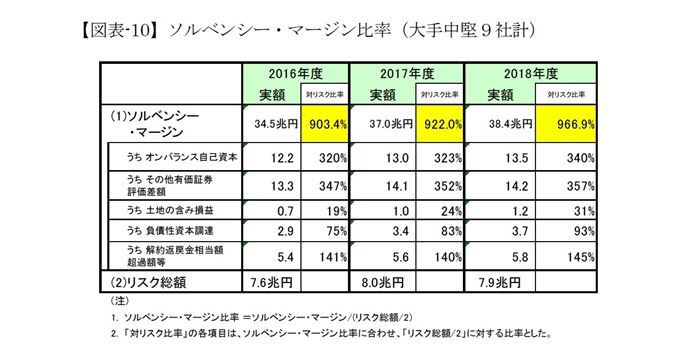

ストックベースの健全性指標であるソルベンシー・マージン比率(9社合計ベース)をみたものが図表-10である。

ソルベンシー・マージン総額と保有リスクとの関係を見るため、形式的に9社計で算出した比率は前年度の922.0%から966.9%へと上昇し、引き続き高水準にある。

2018年度は、国内債券を中心としたその他有価証券の含み益は増加し、また当期利益の使途でふれたように、オンバランス自己資本(貸借対照表の資本、危険準備金、価格変動準備金などの合計)が引き続き増加した。また、外貨建資産の増加(後述)にも関わらず、資産運用リスクが減少したことでリスク総額も少し減少している。その理由の詳細は不明だが、国内株式の時価下落や、為替ヘッジ率を高めたことなどによるものであろうか。あるいは、外貨建保険については、そもそも仕組上会社の為替リスクはないものであることから、リスク算出上は、外貨建保険の保険料の運用先としての外債等を対象外としていることも考えられる。こうしたことが、各社ソルベンシー・マージン比率の上昇要因となっている。

なお、現在、経済価値ベースのソルベンシーの検討が進められているところであり、新聞報道によれば、2025年をめどに新規制が導入される見込みのようである。新規制では、責任準備金を時価評価するなど、主に金利リスクの評価がより適切になされることを中心に、算出方法が大きく変わる(進化する)。

従って、現ソルベンシー・マージンの数値・比率そのものを評価する意味は薄れてきているが、それでも上記のような内容をみれば、リスクとその対応状況の一端がうかがえるものであるともいえる。

また保険会社サイドも、低金利の継続による金利リスクの増大や規制強化の方向性は、当然認識しており、上記の表にある「オンバランス自己資本」のさらなる積み増し(先の当期利益の使い道も参照のこと)や、各種保有リスクの削減などに従来から取り組んできている。

かんぽ生命の状況

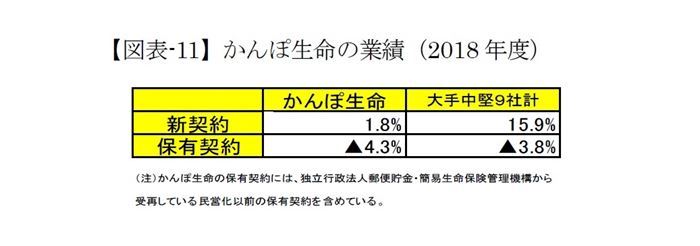

かんぽ生命は他の国内大手の生命保険会社とは歴史的な経緯も異なり、規模も大きいので、別途概観しておく。個人保険の業績動向を見たものが図表-11である。

個人保険の新契約高は、1.8%の増加となった。(前年度はかんぽ生命▲30.7%減少、9社計▲38.5%減少)。なお、保有契約の減少率は▲4.3%と国内大手中堅9社計と同様の傾向であるともいえる。(別途「郵便貯金・簡易生命保険管理機構」で管理される、民営化前の旧簡易保険契約を含む。)

基礎利益の状況は次のとおりである。(図表-12)

利差益が584億円へと減少している。平均予定利率が低下し、一方で基礎利回りも若干ながら低下している。危険差と費差の内訳は開示されなくなっているが、保有契約の減少を反映したものか、両者合計では減少した。

かんぽ生命の資産運用は、有価証券については、国債・地方債・社債がほとんどを占めており、中でも国債の構成比が有価証券全体の65%となっている(前年度は66%)。株式への投資はほとんどない。この点は他の伝統的な大手中堅生保とは異なる、より安全性を重視した運用ポートフォリオとなっている(9社計で有価証券中、国債の構成比は40%)。

そうしたこともあり、基礎利回りが低い反面、ソルベンシー・マージン比率は高い。2017年度は1,188.0%へと若干上昇した(前年度は1,130.5%)。こうした高水準は、リスク性資産の構成割合が従来から低いことに加え、内部留保が厚いことに起因する。例えば、民営化前の旧簡易保険契約(貯金・簡易生命保険管理機構からかんぽ生命が受再している形態)を含め1.9兆円の危険準備金を保有している。かんぽ生命を除く民間生保40社の合計額が、ここ数年増加してきてはいても4.8兆円であることからも、水準の厚さがうかがえる。また逆ざやに備えるための追加責任準備金が累計で5.9兆円と、引き続き厚い水準にある。