駆け込み買いの反動が表われるときには、+2%の増税分の実質負担増がのしかかる。そのインパクトは、2014 年のときの約半分と小さい。日本経済の潜在成長率の範囲で、消化できるという見方が、需要低迷が長引かないとみられる根拠になる。

2014 年時の半分以下

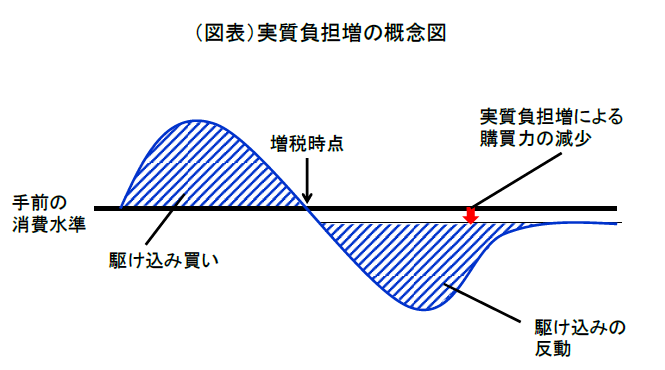

消費増税のインパクトは、駆け込み買いの反動減のほかに、実質負担増の効果もある。税率が+2%上がって、購買力が低下する効果である(図表)。例えば、月収が30 万円あっても、物価が2%上がれば、購買力は△5,882 円下がる(=((1÷1.02)-1)×30 万円)。値段が上がった分、どこかで今まで購入していたものを節約する圧力が、△5,882 円分生じるということだ。2014 年のときは、特に衣料品にこの節約圧力が働いた。実質負担増の効果は、実質消費減をもたらし、経済成長率を低下させる。

今回は、税率+3%から+2%へと上昇幅が縮んで、さらに軽減税率と自動車税の減免が行われる。総務省「家計調査」(全世帯、2018 年)の費目を使って計算すると、2014 年のときに比べて、2019 年10 月は実質負担増は△54%も小さくなる。税率が+3%から+2%になることで約3割減。食料品・新聞・自動車が外れることで、さらに約3割減となる、税率の上昇幅は+2%であるが、消費者物価全体への押し上げは+1.0%に止まる。この+1.0%の物価上昇は、外生的なコスト増であり、その分だけ実質購買力は抑制される。実質負担増によって節約される圧力は、消費の0.99%(=(1÷1.01)-1)となる。そのインパクトは、2014 年の半分以下である。

無償化の効果は縮む

2019 年10 月からは、家計に幼児教育無償化と給付金、商品券、キャッシュレス決済ポイントといった対策が採られる。それらの歳出額は2019 年10 月~2020 年3 月までに1.09 兆円になる。ほかに、自動車・住宅支援が0.53 兆円ある。+2%の増税による税収増が+2.62 兆円だから、対策費(△1.62兆円)を差し引くと、ネット負担増は+1.00 兆円になると説明される。

この説明はわかりやすいのだが、家計消費へのインパクトを考えるときはこの論法は正しくない。それは、幼児教育無償化や給付金支給を受けた家計が、消費支出を増やす効果がより小さくなるからだ。例えば、無償化の対象となる30 歳代の勤労者世帯は平均消費性向※が62.7%と低い(世帯全体では69.3%、2018 年の総務省「家計調査」のデータ)。無償化によって30 歳代の勤労者世帯が3,882億円の減税を受けても、その62.7%しか消費増(=需要増)には回らない。2.62 兆円の増税は、同じ額ほど消費を減らす。だから、対策費が1.62 兆円ほど支出されても、その69.3%(世帯全体の消費性向を使う)しか消費を増やさないので、需要ベースでは1.50 兆円(=2.62-1.62×0.693)の減少となる。税負担ベースの1.00 兆円よりも大きくなる。

※本来は、可処分所得の追加的な増加に対する限界消費性向となるが、そのデータは必ずしも確定的ではないので、平均消費性向を使う。

賃上げによる需要穴埋めはやはり時間がかかる

増税の実質負担減の効果は、その後の家計所得増(正確には所得増から消費増に回る効果)によって減殺されていく。わかりやすく言えば、少し時間をかけて賃上げが進むことで緩和されていくのである。

最近の現金給与総額の伸び率は、2019 年1~5 月平均で前年比0.6%である(厚生労働省「毎月勤労統計」(共通事業所ベース))。2017 年度は0.9%、2018 年度は0.7%とほぼ一定率で伸びている。消費に回っていく比率が変化しないとすると、約1%の実質負担増は0.6%の賃金上昇率によって1年8か月程度かかって穴埋めされる計算になる。実質負担減のマイナスを賃上げのトレンドだけで吸収するのは少し時間がかかるので、1世帯の就業率の引き上げなどによる全般的な家計所得の押し上げ※※を推進する方がよい。

※※賃上げ以外の家計所得の引き上げについては、(1)非正規の正規転換を促すことや、(2)扶養控除や社会保険料の要因で、パート労働者の労働時間が150 万円または130 万円のところで壁ができている問題への対応が挙げられる。その点、103 万円の壁が税制改正で150 万円に引き上がったことは前向きに評価できる。

一方、経済全体では、潜在成長率が1%弱であると考えられているので、個人消費を約1%押し下げる効果は約1年で吸収できそうだとみられる。それが、需要低迷が長引かない根拠となる。また、2019 年10 月の増税後は、半年後に東京五輪のイベントが近づいて需要押し上げが消費の実質負担減を吸収することが見込まれる。反面、五輪後になると、そこでの反動減が控えており、個人消費はそこでも試練を受けそうだ。2020 年後半になると、消費税だけでなく、内外で様々な景気変動要因が現われるだろう。そうしたまだ見えない要因については、軽視せずに考えた方がよい。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生