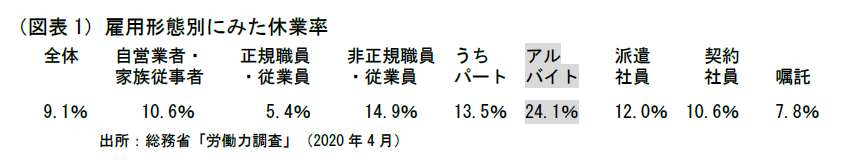

緊急事態宣言が発令(4月7日)されたことで、2020年4月は休業者数は597万人へと急増した。雇用形態別に、就業者に占める休業者の割合を計算すると、アルバイトが24.1%と最も高く、逆に正社員は5.4%と低かった。テレワーク格差を反映している。さらに、4月までに減少(離職)した人数を加味すると、アルバイトは約3割(29.6%)まで高くなる。若者中心のアルバイトには、雇用悪化圧力が特に高いことがわかる。

アルバイトの休業率は異様に高い

2020年4月の総務省「労働力調査」では、休業者数が597万人にも増加したことが話題になった。緊急事態宣言の影響を受けて、広範囲に企業が休業を余儀なくされたことが原因である。

休業者とは、主に給与支払いの対象の中で、調査期間中に仕事がなかった者を指す。つまり、失業者ではなく、就業者の立場であるが、仕事をしなかった人である。コロナ禍の下、休業を余儀なくされた人が597万人も居るということだ。これを比率でみると、4月の就業者数が6,628万人だから、就業者の9.0%が休業していたことになる。

興味深いのは、この休業率を雇用形態別に分け調べると、雇用形態によって差が大きく生じたことである。正規と非正規の間でその差は特に目立っている(図表1)。

目を引くのは、アルバイトの休業率が24.1%と高いことである。4人に1人の割合で、アルバイトは4月に仕事をしていない。この割合は、パート、派遣社員に比べても突出して高い。その背景には、コロナの悪影響が、飲食店・ホテル、娯楽・生活サービス、卸・小売に集中したことがある。これらの小売り・サービス業はもともと従業員の非正規比率が高いのだ。

もうひとつ、正規職員・従業員のカテゴリーは、休業率が5.4%と際立って低い。その理由は、時間払いの給与ではなく、固定給だから、なるべく企業は正社員を休業させずに働かせたいという動機があったこともあろう。正社員のうち、職種によっては、テレワークに移行できた人も多かった。自宅でのテレワークに仕事の仕方を切り替えることで、休業させずに働かせようとしたのである。

テレワークという点で考えると、小売り・サービス業はそれが難しい。接客の仕事では、なかなか自宅でテレワークはできない。しばしば指摘されるテレワーク格差の問題がある。

よく聞かれるのは、中小企業でPCなどテレワーク環境が整備されていないという理由である。アルバイトの場合、そうした企業の体制もあろうが、テレワークを前提にしない労働集約型の仕事内容であることが、休業率を高くした背景にはあるのだろう。

さらに言えば、雇用調整助成金の効果もある。この助成金は、休業手当を賃金水準(前の3か月の平均賃金)に対して6割以上とすることを条件にして、休業手当のほとんどを補填する。そうした援助によって雇用カットを防止する役割を果たしている。

例えば、企業が休業したとき、アルバイトの中で労働時間が半分になった者がいれば、賃金の6割以上を休業手当として支払わなくてはいけない。その場合、彼らは雇用調整助成金の支給対象になる。アルバイトは、時間給であり、労働時間を大幅に削減される対象になりやすい。逆に、固定給の正社員は、労働時間を削減して給与カットされる扱いに馴れておらず、企業の側も心理的な抵抗感がより強いだろう。雇用調整助成金は、企業と従業員の関係を考えると、正社員には適用が難しく、アルバイトの方が比較的適用しやすいだろう。雇用調整助成金の効果は、アルバイトの雇用・賃金悪化に歯止めをかけていると考えられる。

日本の失業率は実質的に10%程度まで上昇

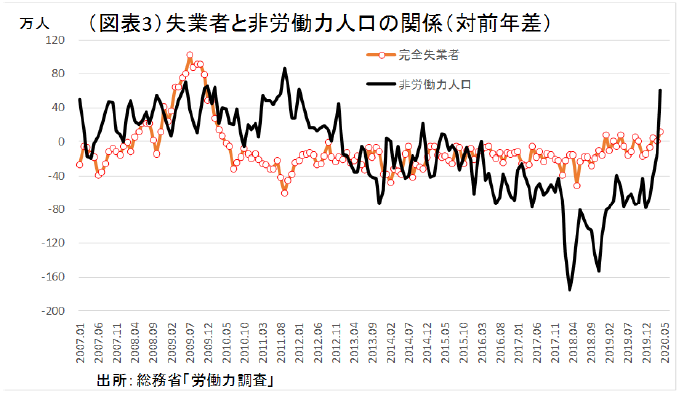

4月の労働力調査では、完全失業率は2.6%とほぼ変化がなかった(3月の2.5%)。実数でも+6万人増の178万人。このデータを見て、「日本はコロナ禍でも雇用悪化していなかった」とみるのはミスリードだ。例えば、就業者数の季節調整済前月比をみると、▲107万人の減少になっている。前月まで増加していた就業者数は、ここにきて減少に転じ、離職者(=就業者の減少数)が▲107万人も居るのだ。彼らは、すぐには職探しをせず、非労働力化している。コロナ禍の下では、感染リスクが高く職探しもできないし、探してもすぐに良い条件の求人はないだろうから、一旦は待機して落ち着いてから職探しを本格的に行おうと考えているのだろう。非労働力化した人数は、前月比で+94万人もいた。過去、就業者が減ったときには、それ連動して非労働力人口が増加しているのだ(図表2、3)。つまり、離職した就業者は、すぐに失業者にはならず、むしろ職探しを諦めて非労動力化することが一般的であった。そうした性格を踏まえると、就業者の減少分は、潜在的な失業者という解釈もできる。仮に、そうした離職者を失業者にカウントしていれば、4月の完全失業率は2.6%から4.0%へと跳ね上がっていたはずだ。

また、ここには休業者の増加が加わっていない。米国のレイオフ(一時解雇)は、日本の休業者に近い存在である。この休業者が就業者ではなく、失業者としてカウントされたと考えると、失業者数は対前年比で増加した休業者数420万人が加わり、失業率換算で+6.1%になり、完全失業率は10.1%にもなっていた計算になる。米国の完全失業率は、2020年4月14.7%で、5月13.3%となっている。米国の失業率も実際はもっと高いという見方もあるが、日本の10.1%は米国の失業率に接近していて、打撃が大きいことを物語っている。

修正された職種別の休業・離職率

先に、雇用形態別の休業率を計算した(前掲図表1)。この中には、4月になって離職した人の割合が加味されていなかった。そこで、前年差での就業者数の減少を「離職者」として、それに休業者を加えたみた。そのときには、分母は前年の就業者として、分子を今年の休業者数+離職者数(=前年と比べて減少した就業者数)とした。

データを確認すると、2020年4月の就業者数は6,628万人だが、1年前は6,708万人であり、1年前との対比で▲80万人が離職している。これに休業者数597万人を加えると、休業・離職率は10.1%と高まる。これと同じ計算を雇用形態別に行うと、次のようになる(図表4)。

先に、アルバイトの休業率が24.1%と高いことに注目したが、離職率を加味すると、さらに比率は約3割(29.6%)にまで高まる。雇用調整助成金によって雇用カットが防止されている部分はあると思うが、それでもパート・アルバイトには離職してしまう人も多かった。その中には非自発的な選択をした人もいたに違いない。

非正規職員・従業員の全体でみてみると、休業した人は300万人で、1年前と対比して離職した人は97万人もいた。休業・離職率は30%である。雇用が守られた人の3人に対して、離職した人は1人という割合になる。

若者のアルバイトに大打撃

コロナ禍によって、休業・離職したアルバイトが大量に発生した。正社員3,563万人、パート995万人、自営業者・家族従事者662万人、アルバイト407万人の中でも最も打撃が大きかったのがアルバイトだったとみられる。

では、アルバイトとは一体どういった人達なのだろうか。比較しやすいように、パートの年齢別の人数とともに並べてみた(図表5)。パートは大半が女性である。アルバイトは、男女半分ずつの割合で、15~24歳の若者が半分(44.7%)を占めていた。この15~24歳のアルバイトに限ってみると、2020年1~3月236万人が、4月には182万人へと▲54万人(▲22.9%)も減少していた。休業するほかに、約2割が離職していたことになる(全年齢層では▲14.3%)。

政府は、学生支援緊急給付金を設けて、全学生の2割に当たる約43万人に通常10万円、住民税非課税世帯に20万円を支給することを決めた。その条件は、年間の仕送りが150万円未満、原則自宅以外からの通学、アルバイト収入が▲50%以下に減少した学生が対象である。とはいえ、この範囲で救済される若者は部分的なものだとみた方がよさそうである。15~24歳のうち在学中のアルバイトは188万人もいる。その中で23%程度しか救済はできないことになる。15~24歳で4月までに離職した▲54万人の中には救済されていない者が少なからずいるはずだ。

給付金の適用方法は、随時見直されてきている。雇用調整給付金を申請して企業が休業手当のサポートを受けない場合でも、休業者が直接申請できる休業者給付金も創設された。アルバイト向けに制度設計をより柔軟にして救済できる範囲を広げることは、今後の課題になるだろう。(提供:第一生命経済研究所)

第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部 首席エコノミスト 熊野 英生