この記事は2024年7月12日に「きんざいOnline:週刊金融財政事情」で公開された「合計特殊出生率を比較した議論に一切の意味なし」を一部編集し、転載したものです。

(厚生労働省「人口動態統計」)

都道府県単位で見ても、「出生率の高低」と「出生数の増減」には関係性がないにもかかわらず、出生率の高低で騒ぐ日本に、筆者は人口の未来はないと思わざるを得ない。ちなみに、報道などで「出生率」としてよく扱われているのは「合計特殊出生率」のことだ。

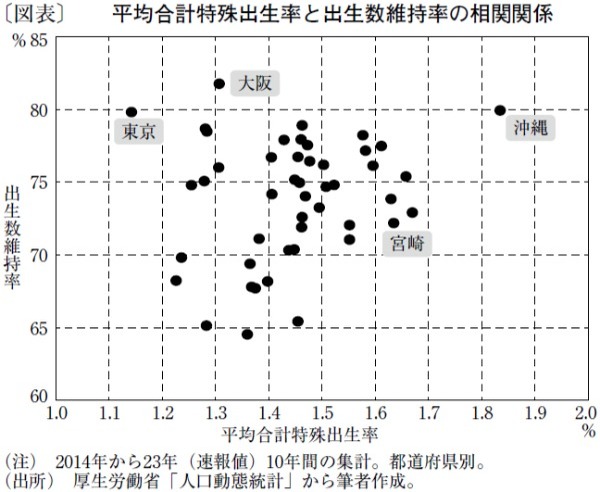

図表は、都道府県の2014年から23年(速報値)の10年間の出生数の変化(維持率)と、同じ期間の平均合計特殊出生率を分散図で示したものだ。結論から言うと、平均合計特殊出生率と出生数維持率との相関係数は0.18であり、相関関係はまったくなかった。宮崎や長崎では、10年間の平均で合計特殊出生率が1.6を超えていても、出生数維持率は10年前に比べて75%未満に落ち込んでいる。その一方で、東京、千葉、埼玉では、合計特殊出生率が1.3未満でも、78~80%と全国上位の出生数維持率を保っている。合計特殊出生率の高低で少子化対策の巧拙を語ろうとすることが、いかに無意味なことであるかがよく分かる。

なぜ両データには相関関係がないのか。そもそも、合計特殊出生率は「エリア内で生まれた女性がそのままそのエリアで生きる」という前提の下で、初めて意味を成す指標である。戦争や災害で女性人口の大きな欠損が生じた場合、国単位の出生率でも「参考値」とされるため注意が必要だ。

そもそも合計特殊出生率は、15歳から49歳のエリアの女性の各歳の出生率を足し上げて計算される(15歳女性が産んだ子/15歳女性人口+・・・+49歳女性が産んだ子/49歳女性人口)。10代ならびに30代後半以降の女性は、母数に対しての新規出生数が微々たるものなので、合計特殊出生率の高低に相関関係を持つほどには影響を及ぼさない。つまり、20代と30代前半女性の各歳の出生率が高低を決めるといってよい。

しかし、日本では4年制大学に進学する女性が増加し、主に就職人口移動で東京一極集中が起こっている。社会減エリアでは未婚女性が減少し「自動未婚減」が発生し、逆に大都市では「横滑り未婚化」が20代女性で発生し続けている。つまり、出生率は未婚女性をエリアから叩き出しただけで上昇する(未婚率の低下が発生する)指標なのである。

都道府県でさえ比較の意味をなさない指標故に、母数の少ない市町村ではさらに分析する意味がない。出生率で少子化対策の巧拙を語る非合理的な思考こそが、この国を存亡の危機へと追い込んでいる。出生率での自治体少子化測定は、今すぐやめるべきである。

ニッセイ基礎研究所 人口動態シニアリサーチャー/天野 馨南子

週刊金融財政事情 2024年7月16日号