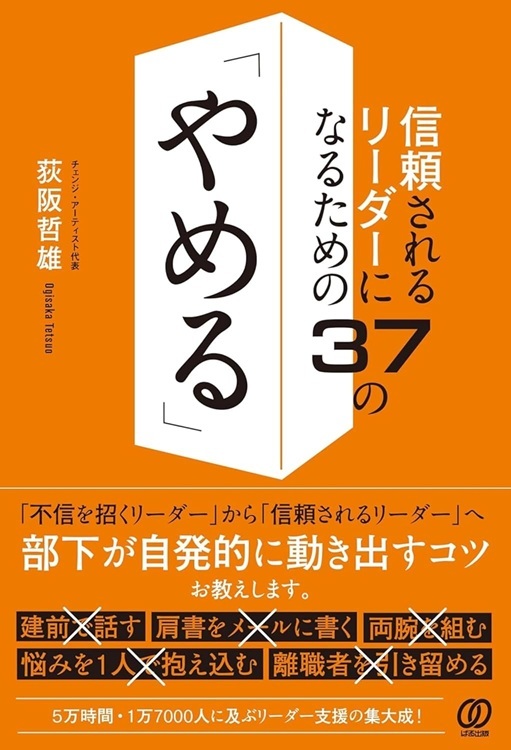

本記事は、荻阪哲雄氏の著書『信頼されるリーダーになるための37の「やめる」』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

【時間】「曖昧な会議」を、やめる

信頼を築くリーダーは、部下が安心して働くために、真っ先に「曖昧な会議」をやめます。何が曖昧なのでしょうか?

ズバリ「目的」です。

「なぜ、何のために、この会議を開くのですか?」という問いを、チーム・組織全体に問いながら、主旨や議題が曖昧な会議をすべてやめていきます。

この「やめる」戦略を進めながら、部下が集中して、前向きな仕事ができる時間を生み出していくのです。

たとえ1分でも1秒でも、前向きな時間は、部下の安心感を築きます。

一点集中して会議の目的を定めると、その主旨に合わせた「最適な時間」「適切なメンバー」「必要な資料」が明確になります。

今、あなたの仕事では、目的が曖昧な会議に割いている時間の割合はどのくらいですか?

企業コンサルティングでミドルの方々に「無駄な会議はありますか」と質問すると、「あります」と答える方が90%以上存在しています。

オンラインツールや技術が整い、リモート、対面を使い分ける会議効率化が進む一方、主旨や議題が曖昧なまま開かれる会議は減ってはいません。

目的が曖昧な会議や打ち合わせが、日本の職場では無数にあるのです。

では、そもそも会議の目的にはいくつ、何があるのでしょうか?

大別して5つあります。

- 目的①【報告・説明】業務の進捗報告、取り組み事項の説明、情報の共有

目的②【問題の発見】今、起きている問題と、これから起こる課題の設定

目的③【アイデア・智恵出し】問題解決へのアイデア・智恵出し

目的④【決定・解決】議題の承認、意思決定、衆智を集めた問題解決

目的⑤【人的交流】働く人々がお互いの人柄、経験、興味を知り合うこと

現在、日本で行われる会議の生産性が低い最大の理由は、「目的の重複病」や「目的の未定病」が、職場のカルチャー(文化)に染み込んでしまっていることです。

「目的の重複病」とは、例えば、【報告・説明】【アイデア・智恵出し】【決定・解決】の3つを目的に詰め込んでしまう会議などです。

この場合、意思決定に関係のない人まで会議に呼んでしまうことになります。すると、本来不要な資料づくりや、議論の長時間化が生じます。

それは、会議に参加する人達にとって、無駄な時間となってしまいます。

一方、「目的の未定病」とは、議題やテーマはあっても、会議の目的を明確に定めていない会議などです。

ふと気づくと、会議のための会議になっている場合など、会議という手段がいつの間にか目的になって運営されているケースがそれに当たります。

この「目的の未定病」は、主旨が曖昧で無駄だと思いながらも、誰も口に出せない職場のカルチャー(文化)が、蔓延の原因となっています。

信頼を築くリーダーは、「目的の重複病」と「目的の未定病」を解決して会議の生産性を上げ続けるために、会議の目的は1つ以上設定しないようにします。

会議は「1会議・1目的」です。

1つの会議に1つの目的を定めることで、「最適な時間」「適切なメンバー」「必要な資料」が整い、生産性は向上します。

- 信頼されるリーダーは、部下が安心して働くために、前向きな時間を生み出す。

- 不信を招くリーダーは、部下の不安に気づかず、集中できる時間を奪う。

【対話】「建前で話す」のを、やめる

組織には、役員、部長、課長、マネジャーなど、役職の肩書があります。

この「立場」によって責任の範囲が定められ、業務を行う人、物、予算、情報が会社から与えられています。

立場に基づいて組織で働くことが共通の規定となっているのです。

信頼を築くリーダーは、部下が安心して働くために、立場の責任を果たすと同時に「建前で話す」のをやめます。

それは、どういうことでしょうか?

信頼を築く上司は、立場を離れ、全体にとって必要な考え方や自分の意見を部下に語ります。自分自身として考えていることや持っている情報を隠さず、必要に応じて早めに伝えていくことを意識しています。

それをオープンに行うことが、部下に安心感を与えるからです。

一方、立場に縛られて自分の本当の考えや意見を言わず、情報を隠し、形式的な「建前の発言」に終始しがちな上司もいます。

立場で物事を聞いて考えることが大前提となり、その立場以外のことは、組織全体にとって意味があることでも考えなくなってしまうのです。

あなたの働く職場では、どうでしょうか?

日本の組織に根深く存在する「ホンネ」と「建前」の二重構造の問題。

上司が本当に考えていること、思っていること、感じていることを語らず、今の立場から無難な「建前の発言」をしている姿を、部下が見て育ってしまうケースが往々にしてあります。

いまだに「建前が優先されるのが会社という組織だ」と思っている上司がいることに、今の時代の部下達は働く意欲を下げ、不安を持っています。

例えば、上司と部下の信頼が弱い企業のコンサルティングケースでは、上司の方々から次のような声を聞きます。

- 「うちの部下は、自分がどうしたいかを言えませんね」。

「1 on 1で私が寄り添っている意味を、部下はわかっていないんです」。

このような上司を持つ部下の方々からは、次のような声を耳にします。

- 「私の上司が本当にやりたいこと、思っていることがわかりません」。

「1 on 1の面談を形式的に行って、話をして終わりです」。

「うちの上司は、自らが問題を解決していく気がないのでしょうね」。

上司と部下のそれぞれが反目し合って、すれ違っている状態です。

このような関係では、時間が経つと「知らない」→「話さない」→「理解できない」という「不信のサイクル」に入っていきます。

すると、部下は上司の思いがわからず、言われたことだけしか行わなくなります。

こういった縦割り組織の中に生まれる上司と部下の不信関係は、日本組織のイノベーションを阻む障壁になっているのです。

しかし、信頼を築くリーダーは、このような不信関係に陥る前に、先手を打ちます。

部下に言わせる発想でなく、自分から先に建前の会話をやめて、本当に考えていること、思っていること、感じていることを部下に語ります。

この「やめる」戦略で自分自身の語り方を変えていくことで、部下に安心感を与えていくのです。

上司と部下とで本当に思っていることを話し合える日常そのものが、安心して働くためのバロメーターになります。

- 信頼されるリーダーは、自分の思いを先に語り、対話のあり方を見直す。

- 不信を招くリーダーは、自分の本音を出さず、クローズドな対話を続ける。